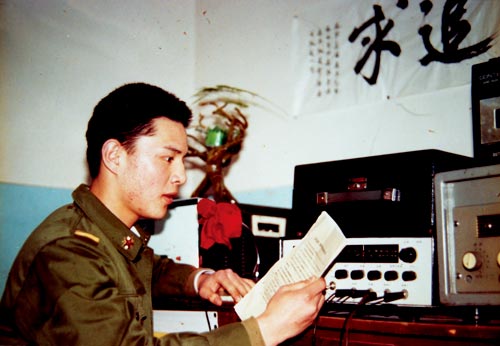

一位初中生的超常崛起

“目标放在眼前,理想放到心里,坚持放在脚下。” 这是赵普的人生格言。退伍后,赵普在地方找到了一份临时的工作,他想:只要是金子,总会发光。他始终记得新兵营时和战友们分享过的一个愿望:未来要与话筒亲密接触。于是,每个月几百元的工资,大部分都被他用来买有关主持艺术的书籍。为了练好普通话,咬准每一个字音,每天下班后,他都会将《新华字典》上的难点仔细抄下来,折成小卡片,放在衣兜里,一有时间就一个字一个字地进行练习。

机会真的降临了。1994年,安徽省气象台面向社会公开招聘临时气象播报员。赵普向气象台的主管领导,递上自己的简历。然而,那位领导只是草草地扫了一眼,便丢还给他。但是赵普不甘心就这样错过机会,苦苦请求对方给自己一次机会。那位领导听赵普的确吐字清晰准确,又经不住他苦苦请求,最终同意让他试一试。经过一系列考核,赵普的综合素质远远超过其他竞争者,他应聘成功了。

这以后,赵普可谓是身兼数职。白天,他是安徽省体育馆的小职员,忙于案头和迎来送往的工作;而夜晚,他则是衣着光鲜、说云道雨的临时气象播报员。

恰在这时,北京广播学院播音系干部专修班正在全国招生。赵普获得消息时距离文化课考试只剩下4个月了,他能在这么短的时间里学完整整3年的高中课程吗?

朋友们都觉得这是天方夜谭。但赵普想:是男人就要像上战场那样去战斗。只要自己努力了,即使失败了也不会留下遗憾。为此,他给自己制订了详细的学习计划,从早上5点到子夜1点,所有的时间都被充分地利用起来。即使是上厕所,他也要带上复习资料。1995年8月,只有初中文凭的他终于接到了北广播音系的录取通知书!

1995年9月,赵普拿着家人凑出的8000元钱到了北京。不同于别的公派生。下岗后的赵普必须在学习之余打工,挣够自己的学费和生活费。到处去配音,扮演广播剧中的小角色,主持哪怕只有几句话的小节目。

完成北京广播学院的学业后,赵普于1999年又考取北京电影学院管理系制片管理专业,再之后又考上北京师范大学艺术传媒学院艺术研究生,他就这样锲而不舍地进行着人生的一次又一次攀登。

1996年底赵普以广院实习生的身份走进了北京电视台,成为了一名真正的主持人。2006年初,恰逢中央电视台举办“魅力新搭档”比赛,赵普拿着材料去报了名。经过40多天的比赛,赵普从千余名选手中脱颖而出,夺得了这次比赛的第三名,果真冲进了中央电视台,成为中央电视台新闻主播之一。在他不懈地努力中,他相继获得了中国播音主持作品奖一等奖(政府奖);三次“春燕杯”主持人奖(北京市电视艺术最高奖);中国主持人金话筒奖金奖提名等奖项。

从团部广播员到央视新闻主播,赵普的奋斗与成功或许无法复制,但他对事业的执着与忠诚,对自我提升不止歇的追求与努力却给了我们很多的启迪。

(感谢央视《和平年代》栏目组对本文的支持)