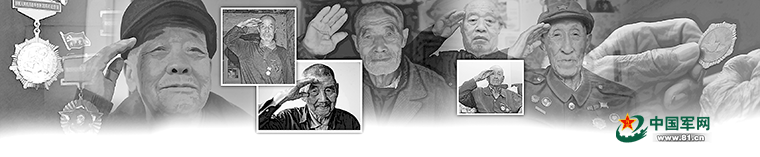

明亮的眼神,不仅源于曾经的坚毅和勇敢,还源于如今的知足和乐观。段学锋说:“每次走近老兵,都能感受到他们发自内心地感谢党、感谢政府,满意现在的生活。因为他们比较的对象和我们不一样,他们是跟战争年代比,跟死去的战友比。”请关注《解放军报》的报道——

北京市延庆区部分抗战老兵

记录,赶在老兵凋零前

——北京市延庆区“光影·印象”红色摄影志愿者团队坚持5年寻找、记录老兵

■中国国防报记者 姜 馨

每逢周末和节假日,志愿者团队的“红马甲”就出现在北京市延庆区的山村街巷、老兵家中。图为2017年4月,志愿者在老兵李建华(左四)家。

从74位到24位。5年间,50位曾受访的抗战老兵离世。

锐减的数字,既让段学锋痛心,也让他相信自己和同伴们5年来的坚持没有错。

由段学锋担任队长的北京市延庆区“光影·印象”红色摄影志愿者团队,2013年成立之初便定下宗旨:用镜头坚守历史,用影像传承信仰。每逢周末和节假日,队员们会相约穿上团队定制的红马甲,扛着“长枪短炮”跋涉于延庆的山村街巷,与时间赛跑般拍摄长城脚下的共和国老兵。他们用5年时间,为延庆区189位参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的老兵留下影像。2017年底,他们回访曾记录过的74位抗战老兵,仅有24位还健在。

和时间赛跑

用相机做有意义的事

2013年初,爱好摄影20余年的段学锋开始思考如何用手中的相机做些有意义的事。作为一名土生土长、从小深受红色文化熏陶的延庆人,他在偶然了解到延庆区的抗战老兵仅剩80余位,其中年龄最小85岁、最大103岁后,萌生了一个想法:去拍抗战老兵!他在摄影圈里一号召,得到了不少回应,很快组成一支12人的志愿团队。

队伍建起来,寻找老兵却成了难题。没有名单,没有档案,队员们只能发动身边的亲朋好友四处打听。一开始,常常是他们打听到地址,翻山越岭去了村里,才发现老兵已经搬家,或者消息有误,老人并不是老兵;打听到电话,拨过去是空号,或者是村委会电话,辗转多次才能联系到老兵本人。

队员们说,和扛着器材翻山越岭、走家串户的辛苦相比,被怀疑和误解更让人不好受。

志愿团队的发起人之一陈义东,就曾在前往康庄镇一位老兵家时,被老兵家属误认为是骗子,报警叫来了警察。因无法自证清白,陈义东被滞留在派出所,他形容后来走出派出所时的心情:“真是非常非常委屈。”

所以有人送给队员们一副对联:搭钱搭物搭工夫,受苦受累受委屈;横批:痴心不改。

除了寻觅难,和老兵的沟通也难。到了老兵家里,队员们不是架起相机就拍、拍完就走,而是先和老兵聊天,听他们讲当年的经历和战斗故事。可许多老兵年纪大了,讲述过程中有的答非所问,有的口齿不清,有的被打断后就记不起之前说过的内容……队员们就这样在一旁静静地听,一听就是半天。

后来,为了更准确、详实地记录老兵经历,团队又吸收了几位文笔好的队员,人数增加到21名,除了影像和基本信息,他们还为老兵留下生动的战斗故事。