【“士兵工匠”系列报道②】

“火山口上”的“兵专家”

——记陆军某基地某区一级军士长蔡春好

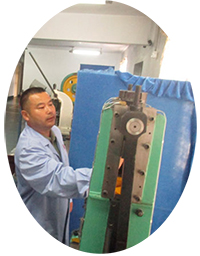

弹药装配被喻为“身处火山口,人在刀尖走”,稍有不慎,就会出现弹毁人亡的惨剧。1992年,刚新兵下连的蔡春好恰好就分到了这个岗位上。初次实装操作,额头上的冷汗和颤抖的双手让蔡春好难以忘怀,身旁战友气定神闲而又不乏细腻的操作更是让他羡慕不已,天生不服输的他暗下决心:“不就是底子薄吗?我就不信啃不下这块硬骨头!”从这以后,蔡春好与自己“约法三章”:当天内容没学完不睡觉,计划时间没学够不娱乐,重点问题没学懂不放过。他切实将全部时间充分利用起来,先后背记弹药战技指标600余条,记录学习笔记10万余字,成为该大队首位能够熟练操作17台弹药作业设备的士官,被身边的战友们誉为“兵专家”。

蔡春好在工作中一丝不苟。

一次,某型轮式高炮系统设计定型和某型舰炮设计定型两项国家重点任务同时进场试验,共涉及近10个弹种27000余发弹,批次杂、数量大、技术要求高。特别是2个新弹种为基地首次承担装配,参数掌握少,安全风险高,完成难度大。“大战”在即,原定主持人却突发重病,无法参加试验。面对困难与挑战,蔡春好主动请缨,带领参试人员与试验厂方人员针对技术细节进行深度沟通,对弹药装配流程进行反复演练,仔细调试弹药装配设备,并创造性地提出弹种匹配识别卡、弹药作业质量动态跟踪记录等多项试验质量安全管控措施,在试验任务中取得实效,保证了该项试验任务的圆满顺利完成。

蔡春好在工作中注重帮带新同志。

“兵专家”在工作与生活中也曾面临两难抉择。那年,远在江苏老家的儿子得了大病,手术刻不容缓,家里家外全靠妻子一人照顾,而此时某型国家重点任务不期而至。身为人父,蔡春好有太多的理由赶回家中、陪伴孩子,而作为业务骨干,他十分清楚试验推迟一天,便意味着新型装备列装部队的日子就推迟一天……思前想后,终于,他安抚好妻子与孩子,退掉了回家的车票。

安顿好家里后,蔡春好带领业务组每天起早贪黑,吃住全在工房,只有到后半夜,他才能抽出时间给孩子录制加油鼓劲的小视频。功夫不负有心人,经过反复研究实践,蔡春好提出了增加定位套环对紧口位置进行精确定位,同时将结合与紧口一个动作完成的工序分为两个工序单独进行的方法,有效解决了拔弹力波动这一技术难题。最终该项任务圆满完成,厂方人员对他赞不绝口,领导在对他赞赏的同时还敦促他赶快回家看看。他以最快速度登上了回家的列车,第二天,朋友圈里看到了蔡春好温馨的全家福。

每年,蔡春好所在大队都会有大批新人加入,但在每一次弹药准备任务中,他总是冲在一线,争抢着去承担最重、最累、最危险的任务,特别是在标准弹钻测压孔时,里面的发射药随时可能被炙热的钻头或铁屑点燃。面对这项“魔鬼级”工序,他总是挺身而出,操作时沉着冷静、全神贯注,往往一组作业下来,衣服都被汗水浸湿。

如今的蔡春好,已然成为一名“技术大拿”,但他深知学习进步没有终点。闲暇之余,他自考了大专、本科文凭,通过了车工、钳工等国家职业资格认证,结合岗位实践撰写的科技论文、小发明小革新作品分获该大队二、三等奖。一枝独秀不是春,如今的他不甘于只做一名“兵专家”,而是矢志争当一名高水平“兵师傅”,为单位培养了一大批业务精英,技术骨干。他常说:“长江后浪推前浪,青出于蓝而胜于蓝,我将把自己所学所思所悟全盘打包赠送给每一位向我请教的人,同时也学习他们的优点长处来提高自己。一个人能力毕竟有限,能带出一批装备试验鉴定‘兵专家’才是我最大的愿望!”