一

每个时代,都有契合其特征的艺术风格,以书法言,晋尚韵、唐尚法、宋尚意、元明尚态就是简明而较准确地概括。即使唐一代近三百年,书法风格也是递变明显:初唐纠六朝粗野之风尚王羲之形成以欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷、陆柬之等为代表的雅健整饬,中唐转为以颜真卿为代表的雄强端正,晚唐则失雄强之气,成柳公权类之劲瘦。这种书法风格的数代间之不同,一代内的差异,虽呈现为书法风格本身,但皆缘于世道人心,是时代风尚在艺术风格上的完全呈现。

以书体言,自有甲骨文字以来的三千余年间,书法字体经历了籀篆、隶书、草书、行书、楷书等的递变,整体看,是由繁及简,趋于“方便”。但各种字体的风格特征亦极鲜明,如甲骨的劲瘦,籀篆的浑朴,汉隶的宽博,草书的迅急,行书的流便,楷书的端严,一见便识。同样,每种字体大约都有初期、中期、晚期的变化,通常初期规整、中期雄厚、晚期劲枯,这也符合事物变化的内在规律。如此看,书法艺术不仅反映着世道人心,也暗合着社会自然变化之道。

旅法汉学家熊秉明先生曾有“书法是中国传统文化核心的核心”的论断,也应是基于书法艺术于中国历史上各时期世道人心及各种思想的“完整”概括与传承言。诸子百家等文字图书偏于“记述”与“解释”,而书法艺术更如历史、人心的心电图,更鲜活真切;如能完整解读,其所含信息则全面与真切。这是中国书法艺术最神奇与伟大之处。

中国书法艺术这种全信息传承中华文化的功能正在不断被深入认识。这是书法经历了各种字体风格的“物质”递变与每种字体的兴、盛、衰变化,以至千姿百态、风格各异的“个人”风格的演变,从而汇合成一条丰富多彩、广阔深邃、完整周全的人文艺术史,这是并行于古籍图书,但远精彩、鲜活于古籍图书的传统文化呈现。因而,探索以书法为载体的传统文化,更易得古之“真”。回顾历史,虽朝代频繁更替,各民族反复融合,但中华文化内脉不断,一赖于文字图书,二赖于书法艺术。因各朝对图书内容多所限制,如秦重法家,汉独尊儒,明修《永乐大典》,清修《四库全书》,更是“按时需”取舍。因而传世古籍图书虽浩如烟海,但亦是千疮百孔,须细心去揣摩,于无字句处读书,方能见其真。书法艺术则不同,传世的名家法帖中,时代特征,个人风格,都鲜活真实,一览无余。除每个时代,个人作品“数量”因历史原因有多寡差别外,能反映时代、个人的有“质量”的信息几未受到丝毫损耗。如此看,中国书法艺术的文化信息传承,真是人类文化历史上一大奇迹。

历史上,书法的记事功能与艺术性大多情况下是合一的。但偏于艺术表现的也大有人在,如唐时的张旭、怀素,其作品便偏于艺术性追求。历史上如张旭、怀素者应代有人在,他们是书法“艺术实用”的先行者。只有在今天这样一个书法由“记事实用”向“艺术实用”转型的时代,再重新回视书法史,便更见另一番风景。如峰回路转,峰峦起伏,丰富多彩中见变化。

书法之所以由“记事实用”从不自觉到自觉地转向“艺术实用”,是历史使然、时代使然。在以记事实用为主的时代,过于偏向“艺术”追求便成为奇观,就如汉之张芝,唐之张旭、怀素,五代杨凝式,宋时米芾,明之徐渭、傅山等,都是书法艺术性的自觉追求者。只有到了当代,电脑等现代信息工具的普及,使书法记事实用的功能大大的退化;但书法的“艺术实用”却反而加速觉醒,这是被迫与自觉合力的必然结果。从近几十年书法展览中风格的切换便可见端倪,书写的工整准确与形式多样在交替尝试,当代,在大部分人书写能力退化的同时,少数志于书法艺术者的水平却在长足进步。这表现为近几十年书法技法语言空前丰富,这也为书法由记事实用转向艺术实用打下基础,进而为重读书法史,发挥其“中国传统文化核心的核心”的功用提供了可能。

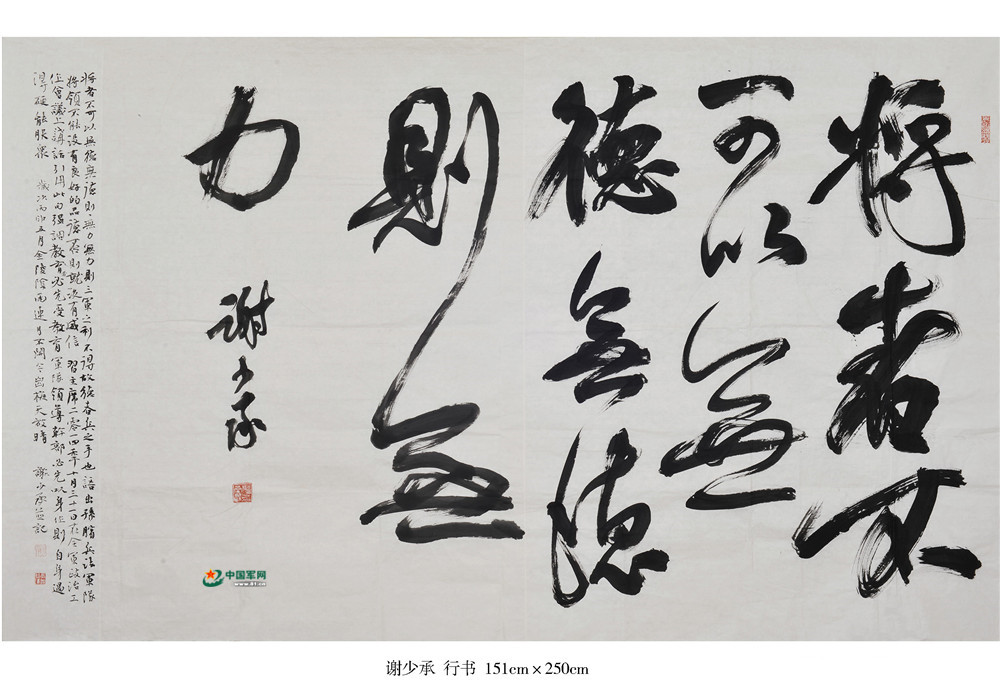

以此观之,当代亟需的书法,便是既能继承书法的历史精华,又具书法的时代特征。在记事实用与艺术实用的转型期,既发挥记事功能,又有自觉地艺术实用追求;在中华民族明确提出复兴之际,书法风格也应是与之契合,由精致细密转向雄强大气,弘扬正大气象。这应是当代应有的艺术风格。