“全国民族团结进步模范个人”、内蒙古阿拉善右旗护边员尼玛一家三代接力护边54载,被赞誉为——

边境线上的“活界碑”

■王 鞅 纳英杰 中国国防报记者 贺志国

初冬,内蒙古阿拉善右旗无垠的戈壁滩上,寒风凛冽。位于戈壁滩深处的塔木素布拉格苏木,紧邻中蒙边境线。从苏木驱车向北行驶,穿越上百公里的无人区,途中除了偶尔掠过的飞鸟,几乎看不到任何生命的痕迹。直到一间由红砖砌成的屋子出现在视线中,我们终于抵达护边员尼玛老人的家。

走进老人家中,靠墙的柜子上整齐地摆放着“全国民族团结进步模范个人”“北疆楷模”等多项荣誉证书和奖杯。面对这些沉甸甸的表彰,老人略显腼腆:“这都是我应该做的,守边护边是我的责任,也是我的荣幸。”

自1971年作为第一批民兵护边员扎根于此,尼玛便将全部青春奉献给了巡边护边。在她的影响下,她的儿子和孙子长大后,也加入护边队伍。50多年来,尼玛一家护边巡边里程合计18万多公里,劝返和制止临界人员近千人次,守护区内未发生一起涉外事件,被赞誉为中蒙边境线上的“活界碑”。

尼玛在山顶眺望边境线。

“保家卫国的事,怎么能犹豫”

1971年5月,阿拉善右旗原笋布尔苏木决定组建民兵连,挑选优秀牧民加入,并选派民兵前往边境线附近一面放牧,一面巡边护边。然而,由于边境线地处戈壁荒滩,自然环境恶劣,许多牧民不愿前往。

当时,25岁的尼玛已经是远近闻名的劳动能手,自然是选拔的重点对象。苏木干部来到尼玛家,询问她是否愿意搬到边境线附近定居护边。“守边护边是保家卫国的事。有了护边员,边境上就多了几双警惕的眼睛。”苏木干部说。

“保家卫国的事,怎么能犹豫?”尽管对边境线附近情况一无所知,尼玛没有犹豫就答应下来。

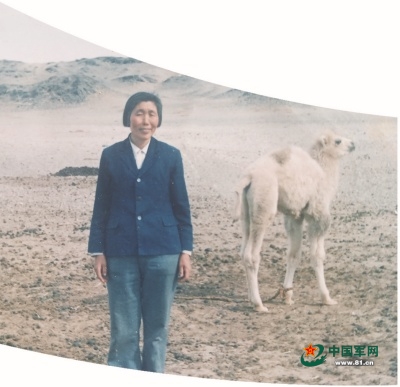

年轻时的尼玛。

几天后,尼玛背着儿子,带着母亲和弟弟乘坐大卡车出发了。车子在戈壁滩上一路向北,车窗外逐渐人烟稀少,植被也越来越稀疏,最后只剩下零星的骆驼刺顽强地趴在地上。颠簸两天后,他们终于抵达恩格日乌苏嘎查,在距离边境线不到10公里的“8号民兵点”安顿下来。

一同来的还有两户牧民,尼玛是唯一的女民兵护边员。刚下车,遮天蔽日的沙尘暴就给他们来了一个“下马威”。大家一起搭起帐篷,简单安顿后,第二天就在边防连的指导下开始巡边训练。

初到戈壁深处,饮水是最大的难题。经过一番努力,他们在17公里外的一处干涸河床附近打出了淡水。尼玛家的两峰骆驼一次各驮两罐水,来回一趟需要半天时间。驮一天的水,全家省着用,也只够10天。每当难得下雨时,全家就搬出盆盆罐罐接水;下完雪,他们也会把积雪收集起来,融化后使用。

“8号民兵点”负责巡护42公里长的边境线。每天天刚亮,尼玛就背着干粮和水壶,赶着羊群放牧巡边。酷暑时节,地表温度能达到50摄氏度。口渴难耐时,她才舍得抿一小口水,一天下来嘴唇裂出血口子。到了冬天,水壶里的水和干粮都冻成硬块,尼玛只能艰难地啃几下硬邦邦的干粮。长年累月,她落下了严重的胃病。

戈壁滩上的天气变幻莫测,常常带来意想不到的危险。一次,尼玛和儿子哈达布和正在巡边,突然沙尘暴袭来,黄沙漫天。肆虐的狂风瞬间将母子俩吹散,孩子的哭声和母亲的叫喊声在狂风中显得格外微弱。3个多小时后,风沙渐息,尼玛才在一处沙坑里找到瑟瑟发抖的儿子。

这些年,尼玛经历了数不清的险情。冬天遇上铺天盖地的暴风雪,她只能和羊群、骆驼靠在一起取暖。骑在驼背上,冰霜很快覆盖她的睫毛和眉毛。为了不被冻僵,尼玛不得不时刻提醒自己下地走动。“风随雪行,狼随风窜”,要是遭遇饿急的野狼,也只能眼睁睁地看着羊群遭受袭击,无能为力。

春去秋来,单调寂寞、异常艰苦的生活,让当年一同来守边的其他牧民陆续选择了离开。尼玛的弟弟达西也在500公里外的阿拉善左旗,找到了稳定工作。心疼姐姐的达西曾多次劝尼玛搬离点位。没想到,一向温和的尼玛却动了气:“护边是我在国旗下接受的任务,怎能说走就走!如果大家都走了,边境谁来守护?”

1975年,尼玛递交了入党申请书。不久,她成为一名光荣的共产党员。她说:“入了党,就得用更高标准要求自己,就要更坚定地留在这里。”

1979年,尼玛的母亲去世。从那以后,“8号民兵点”只剩下尼玛母子俩,最近的邻居远在90公里之外。“我俩白天放牧守边,晚上听收音机、讲故事,守边的日子就这样一天天过来了。”回忆过去,尼玛的语气平静而坚定。

尼玛在边境线巡边守边。

“守边,就是守护我们的幸福生活”

哈达布和上小学三年级时,尼玛忍痛让他辍了学,跟着自己放牧巡边。“这辈子最愧对的,就是我的儿子。”谈起这件事,尼玛道出埋藏在心底的愧疚。

那时,哈达布和的学校远在苏木。戈壁滩上交通不便,母子俩只能骑着骆驼,在茫茫戈壁中穿行3天才能到达。每学期往返需要6天,而巡边工作一刻也不能耽误。“那会儿边境没有铁丝网,羊群和骆驼很容易跨过边境线。”就这样,哈达布和回到家中,开始跟着母亲巡边。

几十年来,母子俩从未再提起过辍学的事。跟随母亲巡边时,看着母亲坚韧的背影,哈达布和早已明白了什么是责任和担当,也越发感受到“护边”二字的分量。

时光飞逝,哈达布和逐渐长大。18岁时,巡边经验丰富的他正式成为一名民兵护边员,不仅能独立巡边护边,还协助边防连官兵一起巡逻、训练骆驼。

一年3月的一天,边防连接到“有不法人员临边”的情报后,连长迅速组织边境封控。哈达布和与连队官兵携带装备,潜伏在一处必经的临边路口,蹲守一个昼夜,最终将4名非法采挖人员抓获。由于多次完成任务出色,尼玛一家被阿拉善盟表彰为“优秀居边护边堡垒户”。

如今,哈达布和也已经巡边40余年。有人说,母子俩的名字正映照了他们的一生:“尼玛”意为“太阳”,“哈达布和”意为“坚实的岩石”。他们像太阳一样,不论寒暑春秋,一直发光发热;如岩石一般,无论风吹雨打,始终坚定不移地守护在边境线上。

尼玛和儿子哈达布和一起巡边。

1996年,尼玛的孙子宝泉出生。宝泉从小由尼玛带大,深受尼玛影响。“额么格(意为奶奶)常教育我,有国才有家,守边,就是守护我们的幸福生活。”在奶奶的言传身教下,宝泉从小立志,长大后也要守护这片成长的土地。

大学毕业后,宝泉毅然放弃去大城市工作的机会,选择回到边境,加入塔木素布拉格边境派出所,成为一名边防民警。

巡边时,每条走过的路、每座翻越的山、每条跨过的沟,都是宝泉熟悉的坐标。“我跟着额么格和阿布(意为爸爸)走了十几年,这里的每一寸土地都让我觉得亲切。”

“宝泉辛辛苦苦考到大城市,现在又回来守边,有没有觉得可惜过?”记者问道。

“不可惜。守边是个好工作,高尚的工作。我守好边,你干好记者,他开好车,国家就会越来越好。”尼玛笑着说。

“一家三代都守边的情况不多见,何况是在这荒无人烟的地方坚守这么多年。”边防连战士刘伟来自河南,现在是一名上士。他感慨地说,“刚来连队时,心里还是有些落差的。后来认识了尼玛老人,了解了他们一家守边护边的故事后,我深受触动,更加坚定了卫国戍边的决心。”

“只要是有利于护边,必须全力支持”

前几年,由于身体原因,尼玛不得不减少巡边的次数,但她依然坚持义务为边防连放养骆驼。有时遇到极端天气,补给无法及时运来,她就用有限的草料优先保障军驼,把军驼养得比自家的骆驼还肥壮。

熟悉地形,经验丰富,为人热情……在边防连官兵眼中,尼玛是边境的“活地图”,也是一位和蔼可亲的长辈。几十年来,她经常与边防官兵一起巡逻,每次都主动走在队伍前面,担任向导。边境线上,哪里有通外山口,哪里容易人畜越界,什么天气下会有危险,尼玛都了如指掌,并在途中耐心地为官兵讲解。

尼玛在界碑前。

一些新兵初到连队时,面对恶劣的环境和艰苦的巡逻任务,常常感到不适应,甚至偷偷抹泪。得知这些情况后,尼玛就经常制作奶酪、奶皮子等食品,在巡边的间隙送到连队,为官兵送去慰问。有时,她还会邀请官兵到家中做客,为他们煮手把肉,缝补衣服。

半个多世纪来,边防连官兵换了一茬又一茬,但尼玛家和官兵一直亲如一家。边防连的巡逻范围广袤,而尼玛家作为边境线附近的唯一一户人家,成为官兵巡边途中的暖心驿站。只要在家,尼玛就精心关照着每一个过往的官兵:寒冬时节熬制热腾腾的奶茶,盛夏酷暑准备清凉的冰西瓜。尼玛疼爱官兵如同对待自己的孩子一般,从最初的“尼玛额吉”到如今的“尼玛奶奶”,官兵们对她的称呼也随着时间的推移而变化,但那份深深的敬爱之情却从未改变。

一年春节前,尼玛突然感到心脏疼痛,吃了药也不见好转。边防连军医立即赶到尼玛家中,初步诊断为心肌缺血。他们随即协调最近的解放军第942医院,为老人开通绿色通道进行救治。

“兵娃子们待我比宝泉还要亲。”尼玛笑着说,眼中满是欣慰。

去年,边防连迁移新址,接电拉线需要经过尼玛家草场。上级领导和连队官兵主动上门,提出给予一定的经济补偿,却被尼玛谢绝了。“只要是有利于护边,必须全力支持,自家的小事不值一提。”

有一回,刘伟好奇地问尼玛:“边境艰苦,您是怎么坚持下来的?”

尼玛便从新中国成立前的艰难岁月讲起:那时候家中极度贫穷,没有自己的牲畜,只能靠给别人放牧维持生计。辛苦一年,一只羊也只能换3升黄米,全家人常年吃不饱、穿不暖,10个兄弟姐妹最终只活下来5个。“新中国成立后,家里才有了自己的草场和牲畜。现在的好日子都是国家给的,是党和政府给的。组织交给我护边的任务,我一定会坚守下去。”尼玛说。

随着经济社会发展,护边生活也发生了巨大变化。1998年,阿拉善军分区为尼玛家安装手摇式电话,2012年接通长明电、配发手机。近年来,相关部门又为她家配备发电机、摩托车、通信基站等。前年,家里打了机井,再不用骆驼驮水了。渐渐的,冰柜、电视等电器也都有了。

“以前打电话,得爬上附近的山头寻找时有时无的信号;如今在家里就能打视频电话、看新闻。”有了通信信号,尼玛与边防连官兵和百公里之外的亲人联系就更加方便了。

如今,尼玛家不仅是守边的堡垒,也是精神的标杆。在尼玛事迹的感召下,阿拉善右旗组建“边防驼运排”、女子护边队,越来越多人主动加入守边护边行动中,共同守护着祖国边疆。

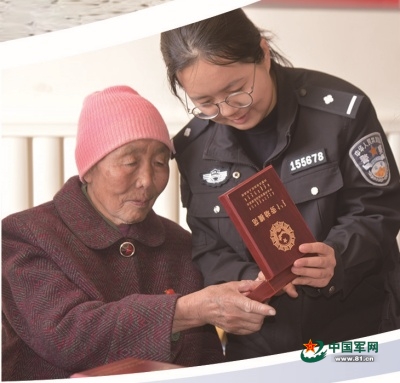

尼玛为边防民警讲述奖章背后的故事。

2020年,尼玛被评为“北疆楷模”,颁奖词中称她为边境线上的“活界碑”。2024年,她又获评“全国民族团结进步模范个人”。

2024年9月27日,全国民族团结进步表彰大会在北京举行,尼玛因身体原因缺席了这次会议。她说:“我没什么可遗憾的,知足了!作为一名共产党员,我的责任和义务就是守护好祖国的边境线。”

尼玛和儿子哈达布和、孙子宝泉一起合影。

受访者供图

版式设计:扈 硕