习主席近日对革命文物工作作出重要指示,指出革命文物“是弘扬革命传统和革命文化、加强社会主义精神文明建设、激发爱国热情、振奋民族精神的生动教材”。清明节之际,我们追寻一件一级革命文物背后那些可歌可泣的人和故事,从中去感悟中国共产党人最宝贵的牺牲与奉献精神——

在狱中,她写下托孤遗书

■丁小炜

一

故事从一封遗书讲起。

这是一封十分特别的遗书。一张淡黄色的毛边纸,纵14.5厘米,横13厘米,只有一个巴掌大小,信上的字迹娟秀,却挤挤挨挨、涂涂画画,随着时间流逝,字体已经有些漫漶而模糊了。

“假若不幸的话,云儿就送你了,盼教以踏着父母之足迹,以建设新中国为志,为共产主义革命事业奋斗到底。”信写得字字戳心、句句催泪,而字里行间又袒露着极高的境界和无限的信心。何等豪气干云的人,才能写出这样光明无私的托孤遗书!

如今,这件一级革命文物保存在重庆——中国三峡博物馆。

2020年8月12日,我来到这里。隔着玻璃罩,我静静地站在这封遗书前,逐行逐字细细读着。我读了很久,一遍又一遍。

这封遗书贮存着这座城市甚至这个国家——过去与未来的红色密码,像一条绵绵不绝的河流,一直在流淌。我不远千里、翻山越岭而来,只为打捞那些血泪纠缠、硝烟弥漫的往事,并向人们一一讲述。

遗书写于农历己丑年八月二十七日,即1949年10月18日,写信人署名为竹姐。此时新中国已经成立,但山城重庆还没解放,竹姐被关押在重庆歌乐山渣滓洞监狱一间昏暗潮湿的女囚室里。

二

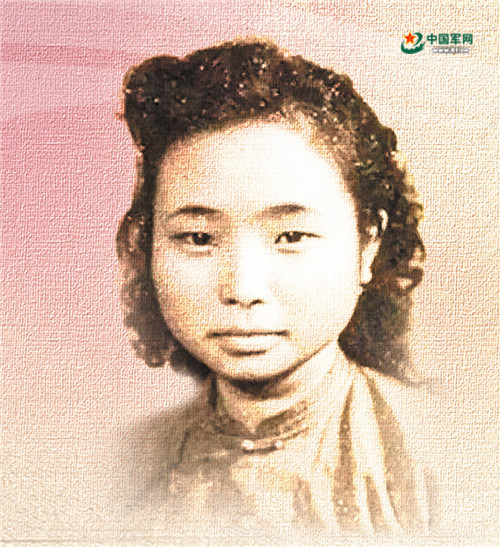

竹姐就是小说《红岩》中知名度最高的烈士“江姐”,真名江竹筠。1947年11月,江竹筠与遗书中“孩子的爸爸”彭咏梧(原名彭庆邦)一起去下川东组织武装起义。1948年1月,彭咏梧在起义中牺牲。不久,继续坚持战斗的江竹筠因叛徒出卖被捕。狱中,江竹筠受尽酷刑折磨,但始终坚贞不屈、视死如归,严守党的机密。

我人民解放军胜利进军的消息不断传来,狱中的江竹筠隐约感到敌人会在失败前丧心病狂地进行大屠杀。骨肉亲情,母子连心,此时她心中最割舍不下的是年仅3岁的儿子彭云,即遗书中的“云儿”。

女牢里,有个叫曾紫霞的女孩和江竹筠关在一起。因为叛徒冉益智的出卖,时任重庆市委沙磁区特支书记刘国鋕和未婚妻曾紫霞一起被捕。冉益智把注意力集中在刘国鋕身上,没有向敌人招供曾紫霞是共产党员。刘国鋕的家人一直在大力营救他们,特务头子徐远举虽然不同意释放刘国鋕,却同意释放他的未婚妻曾紫霞。这个消息被江竹筠她们策反的看守黄茂才提前透露给了曾紫霞。曾紫霞知道江竹筠牵挂自己的孩子,就对她说:“江姐,你写封信我带出去吧,等我打听到了云儿的情况,再通过黄茂才传进来。”

农历八月二十六日夜里,趁看守不注意,江竹筠将吃饭时偷偷藏起的筷子一头磨尖为笔,又从棉被里扯出一些棉花,沾在油灯里烧成灰,再调上一点清水,制成了墨水。她在一张毛边纸上开始给谭竹安写信,她清楚,这封信可能是她的绝笔。简陋的笔、纸、墨,书写起来很不流畅,她有满腔的话要说,但情长纸短,只能字斟句酌。在牢房里,还要时刻避开看守的监视,江竹筠只能把自己蒙在被子里,就着透进来的一点光,信写得很慢很慢。

“友人告知我你的近况,我感到非常难受……孩子给你的负担的确是太重了,尤其是现在的物价情况下,以你仅有的收入,不知把你拖成甚么个样子。除了伤心而外,就只有恨了……”竹筠的恨,是对国民党当局的恨,恨丈夫被杀害,恨自己身陷囹圄,恨不能照顾亲生骨肉……然而,虽然有对反动当局满腔的恨,她却对自己的行为欣然无憾。

“我有必胜和必活的信心,自入狱日起我就下了两年坐牢的决心,现在时局变化的情况,年底有出牢的可能。”她当然满怀着出狱的希望,盼望着胜利的日子,但对敌人有可能“作破坏到底的孤注一掷”,她也作了充分的思想准备,铁窗之下,镣铐在身,生命随时可能被夺走。

“孩子们决不要娇养,粗服淡饭足矣。”苦寒砺真才,这样殷殷的嘱托,是朴素的共产党人在长期的革命斗争中悟出来的,是在那样的环境里总结出来的,饱含着一个母亲对孩子深深的慈爱。

断断续续写到第二天,才把这封信写完,江竹筠又犹豫了,到底让不让紫霞带出这封信呢?她对紫霞说:“我看还是算了吧,特务是要检查的,万一搜到了啷个办?你能出去已是万幸,要是不让你出牢了就不值得了。”紫霞却早有主意,她把一只棉衣袖子撕开,将这封信用棉花裹好塞进去,再用针线细细缝好,果然一点也看不出来。

中秋节那天,曾紫霞出狱了,信被完好无损地带了出去。

三

时光回溯,1941年的一个秋日,重庆朝天门码头,一身粗布衣衫打扮的地下党云阳县委书记彭庆邦从轮船上走下来,26岁的他从此改名为彭咏梧。川东特委此次调彭咏梧从云阳来重庆,是让他担任正在重建的重庆市委第一委员,全面负责市委工作。特委负责人王致中向他介绍了遭到严重破坏的重庆地下党组织现状,语气凝重地说:“白色恐怖的局势对我们非常不利,你有经验,所以特委把你调来,相信你能克服困难。”

当天,王致中把彭咏梧介绍给了在国民党中央信托局任人事处副处长的中共地下党员何文奎:“老彭现在是重庆市委第一委员,特委决定由你任第二委员,协助老彭工作,请你负责给他安置一个合适的社会职业。”

经过何文奎多方运作,几个月后彭咏梧考入中信局,成了有头有脸的中级职员。然而,因为他还是单身职员,依然住在中信局的集体宿舍,很不利于隐蔽。

亟需给彭咏梧安排一个可以自由活动的住处和—位可靠的助手,这个助手最好是位稳重的年轻女同志,与彭咏梧假扮夫妻,组成一个“家”。市委研究后,选中了江竹筠。江竹筠是新市区区委委员,温文尔雅、稳重干练,不仅把新市区的女党员联系得很成功,而且把沙坪坝一带高校的地下党工作领导得也很有成效。

彭咏梧搬到了新家,当天他就把“太太”江竹筠接来了。那天晚上,中信局的同事们得到消息,蜂拥而至,嚷着要一睹彭太太的芳容。热闹过后,客人们走了。两个人像电视剧《潜伏》里的余则成和翠萍那样,为谁睡卧室、谁睡客厅争执了很久。这个“新婚”之夜,两个人干脆不睡,谈论起时局以及如何共同生活工作。刚开始与彭咏梧一起生活时,竹筠很不习惯,邻居称呼她“彭太太”,她总以为不是叫她,但很快她就大方地和人们呼应起来。只是到了晚上,两人各自忙完工作学习,分床而居。

1944年春节前,江竹筠与同是地下党员的女同学何理立约在一起,去巷坪街的新华日报社营业部买刚到的苏联小说《虹》。从营业部出来,她们突然发现有特务跟踪,江竹筠低声对何理立说:“自然点,装作没事,往人多的商店里钻。”两人好不容易甩掉了这个“尾巴”。小心翼翼回到家,江竹筠将此事报告了彭咏梧。彭咏梧大吃一惊,认为她们有很大的暴露危险,断然决定让她们立即撤往成都隐蔽。

江竹筠到成都后,组织上想办法给她弄了一个名叫“江志炜”的高中文凭,她经过认真复习备考,顺利考上了四川大学农学院植物病虫害专业,这是很好的隐蔽方式。川东地下党组织出于安全考虑,决定不转江竹筠的组织关系,指示她可以用普通学生的身份,做一些群众性的学生工作。在这种情况下,江竹筠参加了川大的中国青年民主救亡协会,在川大学运中扮演一个隐蔽的幕后策划者和推动者。这时,她突然得到一个秘密通知,组织上批准她与彭咏梧正式结婚。组织上这样决定,是因为江竹筠与彭咏梧那段假夫妻扮得太真,现在难以向周围的人道明真相,重庆的地下工作需要彭咏梧继续战斗下去,他们就必须把“夫妻”关系继续巩固下去,最好的办法当然是正式结婚。暑假回到重庆,竹筠见到了分别一年多的彭咏梧。

抗战胜利了,竹筠在重庆亲历了人民庆祝胜利的狂欢盛况。她带着胜利的喜悦和新婚的甜蜜,回到了四川大学。正当她以饱满的热忱投入学运时,却发现自己怀孕了。

四

2020年8月19日,我到四川大学采访,正是江竹筠烈士百年诞辰的前一天。川大在原女生院建起了一座江姐纪念馆。江竹筠在川大两年,一直在这个女生院度过。院子里有一棵亭亭如盖的皂荚树,树龄有110年了。树旁的宿舍墙上,是一组浮雕壁画,壁画展现的是江竹筠和同学们用捡来的皂荚洗衣、洗头以及在树下染布的情景,是那个年代最朴实、最有人间烟火味的校园生活画面。

在四川大学江姐纪念馆,我看到了一张泛黄的、编号为36986的《住院病人记录》单。

这是一张75年前华西医科大学协和医院的住院单。其中,中文记录的内容为:彭江志炜,女, 24岁,已婚,省籍四川,诞生地点重庆,现住址为望江楼川大女生院;科别为产科。英文记录的内容为:入院日期1946年4月18日,出院日期1946年5月10日;诊断contracted pelvis(骨盆狭窄),手术classical cesarean section & ligation of tube(古典式剖腹产和输卵管结扎)。记录者的习惯和娴熟的英文书写,透出浓重的教会医院文化背景。

这份住院单传达的信息,让我们穿越岁月和历史的尘埃,触碰到了一份感动和崇敬。我们仿佛看见黑白光影中,江竹筠在医院生产的那些日子,我们甚至听得到医院外川味浓郁的叫卖和成都老街区的嘈杂,1946年春天那明晃晃的阳光,仿佛正洒在我们脸上……

1946年春天,江竹筠要生孩子了,同班的女同学黄芬、黄芳和董绛云找了一辆黄包车,把她送到华西医科大学协和医院。由于骨盆狭窄,江竹筠难产了,医生诊断须做剖腹产手术。

谁也没想到,临做手术时,竹筠却恳求医生:“大夫,请一并给我做了绝育手术吧!”医生大吃一惊:“这怎么成!你这是头胎,哪有生头胎就做绝育的?”陪护的黄芬她们也纳闷:“都说生得越多越好,越有福气,你怎么生一个就不想要了?”竹筠笑了笑:“生一个就够了,免得生多了拖累。”

医生只好在剖腹产的同时给江竹筠做了绝育手术。孩子平安降生,是一个胖胖的男孩。江竹筠幸福地笑了。

作为一个母亲,谁不想多要几个孩子?但面对斗争越来越残酷的现实,地下革命工作者随时都面临着牺牲的危险,竹筠是有准备的。她深知,儿女一多,就是更多的拖累。在那样的年代,人们思想还不开放,江竹筠内心的纠结和挣扎可想而知,但她能有那样的抉择,甘为革命做出舍弃,又怎能不让人心怀敬佩?

五

谭竹安是彭咏梧的亲戚。他从中央工业专科学校毕业后,考进了重庆较场口附近的大公报社,在那里做资料管理工作。1946年11月7日晚上,谭竹安竟然与彭咏梧邂逅了。那天,谭竹安去参加中共四川省委在重庆国泰电影院公开举办的庆祝十月革命胜利29周年电影晚会。电影快开映时,一个穿西装的身影匆匆走上影院台阶,这不是邦哥吗?他脱口喊了一声:“邦哥!”此人正是彭咏梧,听到有人喊他,他惊诧地回头一看,竟是多年没见的亲戚谭竹安。彭咏梧惊喜地一把揽住竹安,来到偏僻的地方,警惕地向四周望了一下,问他:“你怎么到重庆来了?”

“我来重庆已经5年了,一直都在找你呢!”竹安激动地说。

由于地下工作需要,组织上要求彭咏梧断绝与川东的一切联系,更不能与家里通信。

得知竹安已参加了党的外围组织,他也就没太顾忌,向竹安详细介绍了自己这些年的经历,说明了一直不能与家中通信的原因。

考虑到彭咏梧对下川东一带的情况很熟,有丰富的革命斗争经验,1947年秋天,中共川东临委决定派彭咏梧去下川东地区领导武装斗争,同时派江竹筠一起前往协助工作,担任川东临委与下川东工委的联络员。

到下川东去,那是提着脑袋干革命啊,出发前他们必须把孩子彭云托付好,他们想到最为可靠和合适的人,就是谭竹安。

江竹筠和彭咏梧带着云儿到大公报社去找谭竹安,把一岁多的小彭云托付给了他。

一天,谭竹安看到国民党的几家报纸同时登载了“击毙共匪首领彭咏梧”的消息,不禁大惊失色,泪水夺眶而出,他多么希望这是一个假消息啊!

过了些日子,一天夜里,谭竹安听说江竹筠在万县被捕,他们的人里出了叛徒。想到特务肯定要来抓云儿,他赶忙抱起彭云转移。

在黎明前最黑暗最严酷的日子里,为了保护彭云,谭竹安带着他躲过军统的魔爪,使特务抓住彭云逼江竹筠就范的阴谋未能得逞。

六

一天上午,谭竹安正在大公报社资料室整理资料,一个面色苍白的姑娘突然推门进来,问明谭竹安的身份后,她说:“我叫曾紫霞,刚从渣滓洞监狱出来,江姐给你写了一封信……”

谭竹安从曾紫霞手里接过江竹筠的信,一边读一边流泪。谭竹安抬起泪眼,问曾紫霞:“她在牢里还好吗?”“她在牢里很好。特务没有再对她用刑。我们还策反了一个看守呢,所以能通过一些渠道沟通牢里牢外的消息。”竹安很谨慎,但看曾紫霞这么坦率,竹姐信中又说“来人是我很好的朋友”,就向曾紫霞介绍了自己抚养云儿的情况。

渣滓洞监狱里,特务们对江竹筠严刑拷打,甚至把竹签子钉进她的手指甲里,她始终没有屈服。她一直满怀着胜利的希望,暗中组织难友们读书学习、做针线活和唱歌跳舞等活动,形成了超乎寻常的凝聚力。特殊的秘密活动让江竹筠练成了特殊的记忆力,她凭记忆默写出毛泽东的《新民主主义论》、刘少奇的《论共产党员的修养》和《中国土地法大纲》全文,帮助女难友们提高理论水平和政治素养。正如她在遗书中写的那样:“我们在牢里也不白坐,我们一直是不断的在学习……”她还带着大家利用放风的机会,对贫苦出身的看守黄茂才进行策反教育……

在重庆红岩革命历史博物馆的档案室,工作人员为我打开了江竹筠烈士的档案,在这本红色档案里,有一份看守黄茂才的证明材料:

在看守所时,女室的江竹筠、李青林等积极领导女室活动。我记得楼下五室新四军战士死了,他们积极要求办追悼会,并且每个人头上都戴白花纪念死者。又在1948年旧历年时,他们在办快乐会时,就唱共产党解放区歌曲,同时他们与男室在过节时互赠礼物,就是以镰刀斧头和平鸽子这些符号来送礼。

黄茂才(签名) 1966.9.21

重庆即将解放,敌人的大屠杀开始了。1949年11月14日,国民党反动派在重庆歌乐山电台岚垭将年仅29岁的江竹筠杀害。

谭竹安得知彭咏梧和江竹筠都已牺牲的噩耗时,悲痛欲绝,他默默发誓:“邦哥,竹姐,我一定把孩子抚养成才,让你们安心瞑目!”

在艰难的岁月里,谭竹安和亲友们齐心协力,把彭云抚养长大成才了。

1962年11月20日,重庆市博物馆举办烈属座谈会。会上提出搜集整理烈士遗物的意见,参加会议的谭竹安站了起来,他告诉大家,他手上有一封江竹筠牺牲前给他写的亲笔信。会后,谭竹安将这封托孤遗书捐赠给了重庆市博物馆。这封“红色遗书”感动了千千万万人,也成为教育后人的生动教材。

(本文部分资料引自丁少颖著《红岩恋——江姐家传》)

纪念雕塑摄影:张曙光