三、 为何眼中常含泪水

幺叔在贺锦斋烈士墓前说着故事,潸然泪下。

幺叔将自己足有一寸厚、大十六开、四十多万字的“书”送我时,一脸放心。这其实是一本待出版的手稿,是一位年近七十的老人花费十年时间整理书写。一辈子的心血沉淀。交给我,凭什么?

幺叔叫贺学舜,湖南桑植洪家关人,一位地道的农民,却有着特殊的身世。贺龙元帅是他的亲堂叔,著名军旅作家、贺龙元帅之女贺捷生是他的同辈姐姐。有经历,有文化,一番痴情要把贺氏家族的牺牲与荣光、精神与信仰当一块稀世珍宝,留存世间、传给后人。

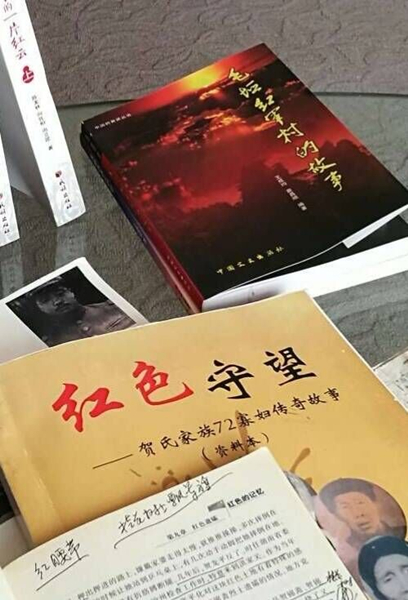

此书稿名叫《红色守望——贺氏家族72寡妇传奇故事》。

——走在荒坟野岭深处

2016年9月11日我再去桑植,是龚爱民在世时嘱咐我的:桑植,你要见两个人,贺学舜和王成均。前者是幺叔,后者为桑植县作协副主席、有着一肚子故事的土生土长的红色作家。还有,湘西北的大视野,你要找罗长江。

站定幺叔家,他直接问:“你想看啥?”

“想看坟。不是烈士陵园,是散落在荒山野岭的孤坟。” 他起身就说:“走——”。

手臂、脖颈被荆棘、倒刺拉出道道血痕后,终于站定在“张幺姑之墓”前,“咚,咚——”两声,和着幺叔的节奏我同时跪下,且泪水夺眶而出……待我们走下山,我突然被一阵奇痒闹醒。原来,我的手臂、和露在外面的肌肤,均被山蚊子叮出了几十个疙瘩。

在离山最近的一户人家,幺叔的几句吩咐,热心的婆婆、快临盆的媳妇手忙脚乱一阵,一大桶热水、洁净的新毛巾,还有为即将出生的婴儿备好的花露水全摆在洗手间。比热气腾腾的热水还温暖的情,比香水更芬芳的爱,一下让我联想这里的传统:红军始终被老百姓用亲情呵护着、用生命爱戴着……

——大地人民,皇天后土

收拾完我那些尴尬,幺叔带我把洪家关走了个遍。“这家以纺纱织布为生,有故事。当年丈夫战场上牺牲了,又送儿子,儿子又牺牲了。从此,老人纺车的‘呜呜呜呜……’转动声,哪是轴轮的疼痛,那是女主人呜咽的哭声。有时整夜整夜地传来,洪家关就在绵延哭声和无尽追悼里,把个山山水水都悲透了。”

走到后山,那是一片开阔的苞谷地:“这原来是更大的一片,最艰难的时候有包谷、有辣椒,红军就不怕敌人锁卡。包谷,山里能烤着吃。辣椒,能提振士气。一片片包谷地被敌人烧毁掉了,就有这户人家,他们搬进山里,开垦荒地继续种,一年又一年地囤积山一样的包谷粮。一个心愿: 等贺胡子拉队伍回来,再艰难,也保证他们不饿肚子……

听到这,脑子里突然冒出八个字: 大地人民,皇天后土。

——接过人民的嘱托

和幺叔的缘就这样亲血缘般的续上了。我知道,是跟湘西的神秘生活结缘,是跟这片土地上苦难却英雄的百姓结缘,又是跟远去的历史、曾经的辉煌结缘。

幺叔一番朴实的话,他说: “在你同我一个节奏跪在奶奶的坟前,我就认定你是洪家关的亲人。”老话讲得好:“一桌喜酒,围坐的未必是一家人;共同祭祖,不是亲人胜似亲人。”

2016年12月2日下午,我在人民大会堂参加全国作代会,会议间隙去见贺捷生老师。两个湘妹子一见如故,脸贴脸传递一种温暖,被朋友一个定格拍下照片。这时,幺叔的电话打进来。电话那头,他开心着他是全程导演……

其实不止幺叔,大家都在帮我。

王成均,叫夫人开车,他当向导兼讲故事,我们几乎跑遍了桑植。虽然记下两大本,却依旧不停地在电话里问他要细节;侯德山,一直带着一本岁月久远、翻烂了的厚厚笔记本,那是他父亲、老红军侯清芝生前亲笔写下的回忆录。我们常常一坐就研读半天,坐累了,开车就拉我走山山水水、走亲戚邻里。殷成福一家的故事就这么走出来、聊出来的。

罗长江是个文脉极其丰沛的作家。他音乐、书法、绘画、摄影无所不通,更是著作等身的作家。从宏观上把握,到细节处提示,他恨不得竹筒倒豆子全倒给我,最后把当年的几次采访实录和他的一些红色题材积淀,一股脑发给我,真情地说:“顺着这条线采访,不会走弯路。”

……

要告别幺叔的那个上午,阳光透过客厅的窗斜照进来,屋里格外明亮。与其他乡邻不同的是,幺叔家的客厅有个简易小书柜,里面装着他随手能翻看的书。一本厚厚的大书,不知是毕恭毕敬的虔诚,还是书太厚太重,他是用双手取出的。顺便用衣袖擦擦灰,转身对我:“这本资料我搜集了十年,交给你。只有在你们的手上,才会有最好的发挥。”

“不不……”我本能的推脱。我知道他的分量,我想说我受不起、我拿不动。可幺叔的话不容推辞。“拿着,我放出去,后面是期待;你接过去,接下的是压力。能为几万牺牲的先烈做点事,也让几千红寡妇长长的岁月没白守,我们一起做好这件事,画好这个圆。”

含着泪我接下了。是真切地知道,幺叔交给我的是绵绵长长的岁月,是沉甸甸的历史,是我们必须扛起的责任,这些红色传奇,要从我们手里立得更高、传得更远……

一份沉甸甸的嘱托——幺叔贺学舜将自己积淀十年的《红色守望——贺氏家族72寡妇传奇故事》郑重交给作者。

——作家,为什么出发

再回过头想,作家,为什么出发?

“一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。”习近平总书记振聋发聩的嘱托,告诉我们,经常回望我们从何而来,为什么出发。

一个带着一家八口上长征的普通湘西女人殷成福,待她死里逃生走到陕北,一家人四死“两谜”,让这个饱经沧桑的老红军,一生都在想念中痛苦、等待中煎熬。偏偏就是这些默默无闻、普普通通、辛辛苦苦一生的平民百姓支撑了红军,养育了革命。她为了什么?“为穷人翻身解放,不牺牲是跨不过去的!” 后来的殷成福常这么说。

长征的女红军好多都舍弃过自己的孩子,当有人问陈琮英,她按捺着心中的痛,说:“只有当年舍弃我们的孩子,才有今天成千成万幸福成长的孩子”。

又像96年前,湖南早期共产党代表毛泽东、何叔衡,怀抱坚定的马克思主义信仰和救国救民志向,从湘江码头乘一艘小火轮去上海参加党的一大,又与十多位代表一道,辗转登上南湖的那艘红船一样。一个被人笑称“山沟里的马克思主义”的政党,能够创造“地球上最大的政治奇迹”,一个重要的原因,就在于这艘东方领航之轮始终坚守着出发时的一颗初心,始终没忘记为什么出发。

今天,我们面临新的考验和挑战,肩负人民信赖和重托,去完成写什么、怎么写的问题,其实就是以一颗初心追寻先辈的初心,彰显他们牢记的使命与责任、从不动摇的自信和担当。

有信仰的人才能赢得尊重,有信仰的作品才能受到欢迎。无数先烈和英雄,他们寂寂无名,却在民族危亡之际,毁家纾难,挺身而出,慷慨赴死,笑卧沙场,他们是值得大书特书的。