走进中国乡村“最美风景线”

——从“最美农村路”透视我国乡村振兴成效

■解放军报记者 于心月

新疆伊犁哈萨克自治州新源县那拉提盘龙谷道沿线景色。梁洪斌摄

山东省枣庄市台儿庄区“鲁风运河”古城文化廊道日月潭路段一景。李 青摄

写在前面

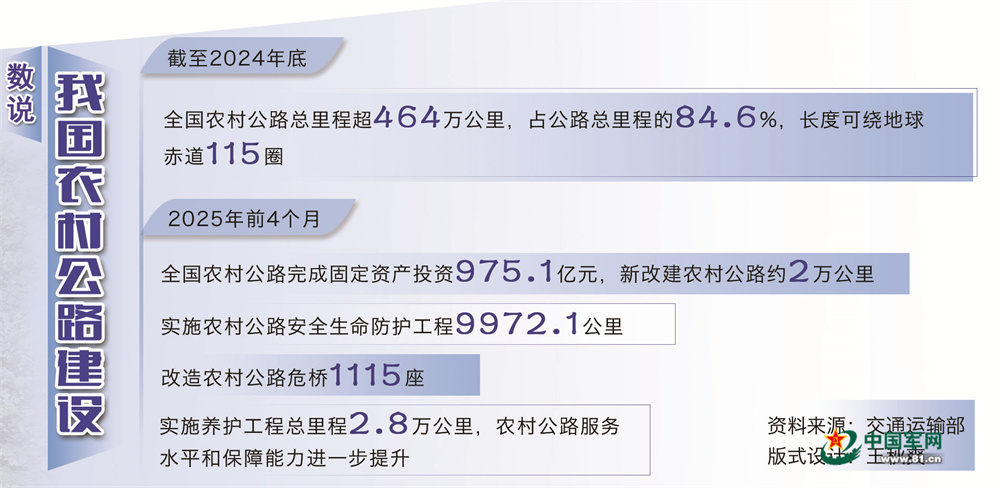

在祖国广袤的大地上,一条条纵横交错的农村公路,串起千村万户,连接起日新月异的城市和生机勃勃的乡村。日益完善的农村公路网络,让“人享其行、物畅其流”成为现实,源源不断为乡村全面振兴“供血”。

路通百业兴。党的十八大以来,习主席多次就农村公路发展作出重要指示,要求建好、管好、护好、运营好农村公路。今年中央一号文件提出,实施好新一轮农村公路提升行动,开展农村公路及桥梁隧道风险隐患排查和整治,持续推动“四好农村路”高质量发展。

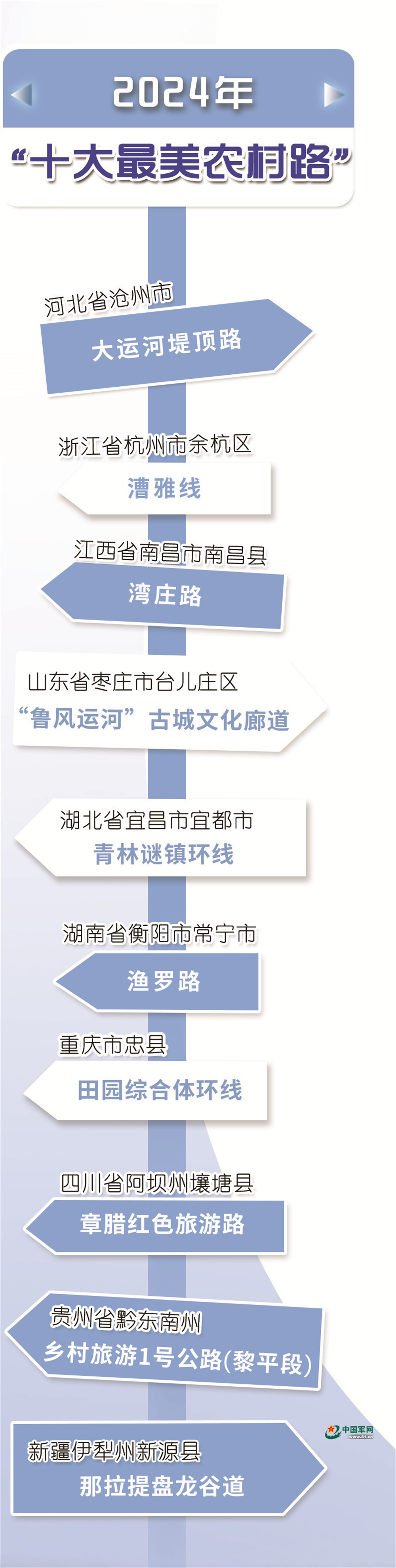

日前,交通运输部公布了2024年“十大最美农村路”,包括河北省沧州市大运河堤顶路等在内的10条农村公路入选。作为我国“四好农村路”建设的集中展示,“最美农村路”不仅是便捷村民出行的民生工程,更成为百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。

让我们踏上“最美农村路”,感悟新时代广阔乡村的“最美风景线”。

向路而行

连接城乡的民生路

夏日清晨,新疆伊犁哈萨克自治州新源县那拉提草原,清风扑面而来,云雾在山间缭绕,初升的朝阳为草原披上一层金色。

全长26.2公里的那拉提盘龙谷道,宛如一条玉带蜿蜒在草原与雪岭云杉之间。正值盛夏,远山层峦叠嶂,谷道与沿途美景浑然一体,美不胜收,吸引不少游客和摄影爱好者慕名前来。

作为新疆首条生态样板路,那拉提盘龙谷道不只串联起沿途美景,更让沿线牧民出行更舒心。

牧民玛尔胡兰·库尔曼哈力一家自1998年起居住在那拉提镇,见证着“泥巴路”变成了“景观道”。“这条路修好后,不仅大家出行方便了,就连牛羊转场,也可以直接用卡车运输。”在玛尔胡兰心中,有了这条“绿海大道”,草原人家的日子也变了模样。

对于世代居住于此的牧民来说,这条“最美农村路”让他们与山外世界的联系愈发密切。

那拉提镇喀拉奥依村村干部木合依提·吐得巴依,从小居住在盘龙谷道附近。“过去,我们骑马去镇里上学,由于往返时间长,只能借宿在镇上的亲戚家。有时遇到下雨天,要4个小时才能到学校。”木合依提回忆道。

盘龙谷道通车后,许多学生得以走出大山,考上大学。“和我一起长大的小伙伴,很多在大学毕业后找到满意的工作,留在城里。不少牧民还开起农家乐,吃上‘旅游饭’。”木合依提说。

向路而行,改善民生。近年来,随着我国农村公路建设不断推进,许多地方村民出行“晴天一身土、雨天一身泥”成为历史,“出门硬化路、抬脚上客车”成为现实。

建好路后,更要管好、护好、运营好。

一早,家住浙江省杭州市余杭区径山镇的村民陈昌银,穿上志愿者红马甲,骑上电动车,赶往“最美农村路”漕雅线,开始一天的巡查。当地聘请漕雅线沿线村村民担任民间路长,发挥熟悉地形的优势,参与巡查路面工作。不少村庄还将爱路护路写进村规民约,动员更多力量参与农村公路管理,真正让农村公路用起来、美起来。

路,是出行的需要,更是发展的助力。县道贯穿城乡、乡道往来交织、村道阡陌纵横……一个日臻完善的农村公路网正在大江南北铺展开来,为乡村振兴注入澎湃动能。

因路而兴

农货出山的产业路

三峡库区腹地,漫山遍野的柑橘林郁郁葱葱。进入盛夏,青果已挂满枝头,一阵风拂过,果香扑面。

一大早,重庆市忠县新立镇的果农们便来到果园。他们抢抓膨果关键期,展开修剪控梢、病虫害防治等作业。

“我们家两代人都种柑橘,以前交通不便,结出的果子很难卖出去。现在村里通了公路,柑橘成了我们致富的‘金果果’。”站在自家的柑橘园里,果农林舟材脸上满是笑容。

忠县位于“长江上中游柑橘优势带”核心区,得天独厚的自然条件,让这里的柑橘口感细嫩、甘甜多汁。但因交通闭塞,果农们“丰产愁销路、增产不增收”的困境持续多年。

此次入选2024年“十大最美农村路”的忠县田园综合体环线,正因此而建。2017年,忠县“三峡橘乡”田园综合体项目正式启动,不久后,作为子项目的交通环线动工。路通了,不仅让特色农产品顺利出山,还带动当地橘园、荷塘建设,农产品加工、农村电商、物流配送等企业纷纷在此落户。

放眼全国,一条条整洁平坦的柏油路在乡野间纵横交错,一辆辆满载农副产品的车辆往来穿梭,乡村产业点燃发展引擎。

在位于内蒙古赤峰市喀喇沁旗的一家葡萄酒加工企业,新鲜的山葡萄正经过去梗、破果等工序进入发酵车间。不久后,一颗颗山葡萄将酿成高品质红酒。

这些山葡萄,来自距企业不远处的马鞍山村。“酿造红酒讲究原料新鲜。我们前一天晚上通知农户采摘山葡萄,第二天就可以送到厂里发酵、制酒。”该企业工作人员介绍。

依托便捷的村级道路,山葡萄可第一时间运往当地的酒厂。企业与马鞍山村共同成立合作社,签订山葡萄长期收购合同,助力村民增收。

农村公路有效盘活了农村地区资源,为乡村发展注入活力。随着我国“四好农村路”高质量发展,蜿蜒乡间的农村公路实现“路兴业旺”,助力乡村全面振兴跑出“加速度”。

驱车行驶在陕西省富平县美原镇美杨路上,远山如黛,眼前是诗意盎然的田园风光。

“这条美杨路不仅景美,更是美原镇用心打造的产业路、致富路、幸福路,还被交通运输部评为2023年‘十大最美农村路’。”当地一家粗布加工企业的负责人张永宁说。

7年前,张永宁在当地政府的支持下回乡创业,开办粗布加工企业。“儿时外婆飞梭走线的身影,满是家的温度,更藏着老一辈的匠心。看到家乡基础设施越来越完善,发展条件越来越好,我决定返乡创业。”张永宁说。

几年来,张永宁的企业为当地村民提供近百个就业岗位,先后带动300多户农户参与粗布加工和销售。

修通一条公路,发展一片产业,致富一方百姓。一条条“最美农村路”,成为农村发展、农业增效、农民增收的黄金之路,成为推进乡村全面振兴的康庄大道。

沿路而美

文旅融合的生态路

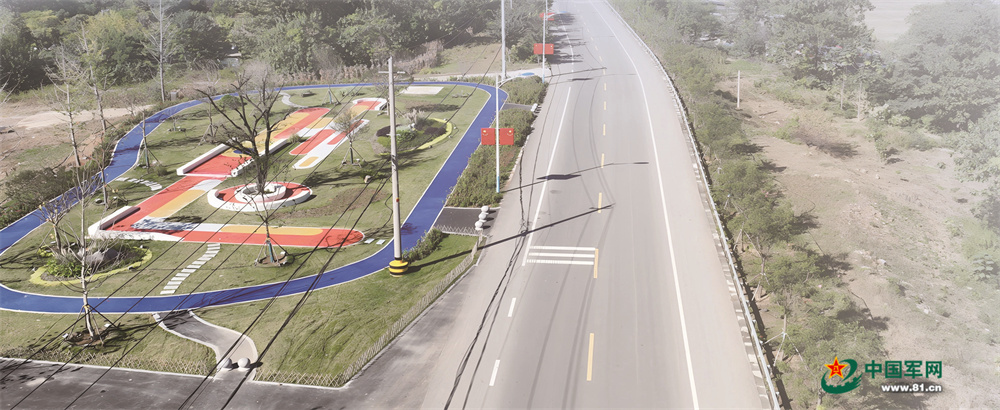

这是四川省阿坝藏族羌族自治州壤塘县的一条“最美农村路”,名叫章腊红色旅游路。路全长5.33公里,车流如织,熙来攘往,透着浓浓的烟火气。

川西盛夏,雪山与花海“同框”。章腊红色旅游路一旁的章腊沟溪流清澈,潺潺穿村而过,传统的藏式村落镶嵌在绿意葱茏的青山之间。走进壤塘县吾伊乡章腊村,绿水、青山、古村相映成趣,游人漫步其间,诗意川西的画卷缓缓铺展,一派安逸、祥和。

这不仅是一条旅游公路,也是一条红色之路。89年前,红军沿河而上,翻山越岭抵达章腊沟,当晚在沟中村寨宿营。次日,红军请群众当向导,继续向中壤塘进发,行程百余里。作为红军长征走过的地方,如今这里建起红色文化广场,一座党旗雕塑矗立在广场中央,众多游客来此追寻红色足迹,聆听革命故事。

以溪流为线、文化为珠,这条高原天路串联起“初入壤塘”“红军道”“高原牧歌”“脱贫记忆”等9个特色文化景点,将红色基因、绿色生态、高原观光相融合,“交通线”化作“风景线”。

“路在山腰绕,车在林中穿”。畅通无阻的农村公路,让更多“世外桃源”走出“深闺”,随着乡村游的火热,成为热门旅游地。

在贵州省黔东南苗族侗族自治州,乡村旅游1号公路(黎平段)宛如一条绿色丝带,串联起皮林村、下香洞村、堂安村等沿途7个村庄,为当地旅游发展带来新机遇。

夏日,灌溉后的梯田反射着晨光,吊脚楼在云雾中若隐若现,禾苗在山坡上伸展腰肢……堂安侗寨迎来一年中最美的季节。

堂安侗寨坐落在黎平县海拔840米的群山中。层层叠叠的梯田环绕着200余栋青瓦吊脚楼,古瓢井旁村民仍遵循“三级用水”古训(饮用、洗菜、洗衣),拥有700多年历史的侗族农耕文明在这里鲜活延续。

堂安村过去道路不畅,游人进不来,村民守着美丽生态“金饭碗”却没饭吃。“乡村旅游1号公路开通后,为村里带来更多自驾游游客。”堂安村党支部书记嬴维银介绍,凭借便利的交通,依托肇兴侗寨的影响力,仅观光车这一项目,将预计为村集体经济年增收50万元左右。

“过去总愁留不住人,现在愁的是房间不够用。”嬴维银指着山腰间新改造的民宿群感慨,堂安村以“差异化体验”破局,开设了28家风格各异的民宿,为游客提供舒适的住宿体验。此外,还有7家特色饮品店,让游客在欣赏美景的同时,品尝到地道的侗族美食和饮品。气候宜人、自然风光优美的堂安侗寨,吸引了来自广东、浙江、重庆、广西等地的游客,年客流量达24万余人次。

乡路纵横,串起人们心中的“诗和远方”;条条大道,助力书写乡村振兴崭新篇章。从“藏在深闺”到“门庭若市”,堂安村的蜕变是“最美农村路”赋能乡村振兴的生动缩影。

沿着一条条承载着生态与人文之美的公路,更多乡村阔步在“绿水青山就是金山银山”的发展之路上。