衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。改革开放以来,我国文艺创作迎来新的春天,产生了大量脍炙人口的优秀作品。其中,文学作品改编为影视剧的现象持续升温。文学作品影视化,创造出了更立体、更全方位的情节与人物,也让文学作品刷足“存在感”。但不能否认,若影视剧失去文学支撑、脱离文学意蕴,精品力作便会离观众越来越远。

本期特邀文学评论家朱向前与青年作家徐艺嘉,通过对话来梳理这40年文学对影视剧创作的影响,探讨文学与影视如何相互促进、用心用情用功抒写伟大时代。

朱向前:原解放军艺术学院副院长,教授,全军优秀教师。现任中国毛泽东诗词研究会副会长,中国作协全委会委员、军事文学委员会副主任,《文学评论》编委。已出版《诗史合一——毛泽东诗词的另一种解读》《莫言:诺奖的荣幸》《军旅文学史论》等专著、文论集20余种。曾获鲁迅文学奖、中国人民解放军文艺奖。

徐艺嘉:原解放军艺术学院文艺学硕士,中国作家协会会员。创作长篇小说《我们都缺伴儿》《横格竖格》、报告文学《为祖国出征》《飞天前传》等,获“紫金·人民文学之星”全国年度唯一长篇小说奖,参与主编《2017年度军旅文学年选》。

A 影视剧的原始驱动力来自文学

朱向前:如果把改革开放作为一个新时期文化的起点,可以明显看到文化生态更迭出新的轨迹。改革开放敲开了民族沉睡已久的思想阀门,解放思想,实事求是,文学界首先对新时代的到来作出呼应,出现了诸如伤痕文学、反思文学、改革文学等潮流,代表新兴艺术形态的作品如井喷般爆发。紧接着,这种影响力辐射到了影视剧领域。

徐艺嘉:第五代导演也恰是从20世纪80年代初期开始崛起的,以北京电影学院的一批青年导演为代表,像张艺谋、陈凯歌、田壮壮等,他们对新的思想、新的艺术手法特别敏锐,力图在每一部影片中寻求新的表现维度、新的叙事方式,那个时期出现的一些电影到现在看也是丝毫不过时。

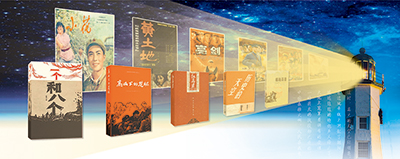

朱向前:我印象中像清风扑面般激动大众的电影是《小花》,那种结构和画面都和以前有很大不同,包括对人物的塑造,让人耳目一新。插曲《妹妹找哥泪花流》是李谷一唱的,当时那嗓子一亮,旋律一响,如泣如诉,婉转而又深情,优美又不失激越,一下子就唱遍大江南北。说起来,以《小花》为起点和代表,这40年来中国的影视剧取得了历史时期内最长足的发展和成就,接下来的电影如《黄土地》《一个和八个》《牧马人》《芙蓉镇》《人到中年》《高山下的花环》《红高粱》等为代表的电影井喷式出现,有力地呼应了时代的脉动和人民的心声,而且,其艺术水准之高,表现内容之丰富,是前所未有的。20世纪90年代以后,电影走向类型化,《风声》等电影成为质量不错的代表,主旋律电影有《大决战》《大转折》《大进军》《惊沙》这样的作品支撑。另一方面,电视剧开始兴盛,《和平年代》《激情燃烧的岁月》《雍正王朝》《康熙王朝》《历史的天空》《亮剑》《乔家大院》《人间正道是沧桑》《潜伏》《父母爱情》,等等,都是水平颇高的。但是请注意,这些作品基本都是根据文学原著改编的。

徐艺嘉:我记得您在谈新世纪后的军旅文学时多次不无遗憾地说,由于文学的边缘化和电视剧的兴盛,军旅作家队伍很大程度上被冲散了,一些原本有着难得文学资质的作家投向影视剧创作。到了2016年我和您再来梳理新世纪后的军旅文学时,干脆把影视化写作当作研究起点,而不再是仅仅作为背景了,可见影视剧对文学的冲击有多么巨大。其实在电视剧发展过程中,内部也有变迁。比如像《激情燃烧的岁月》《新结婚时代》《父母爱情》这样的影视剧,和“新写实”文学的内在意识是合拍的,即英雄主义的消解和日常主义的崛起。而《亮剑》《人间正道是沧桑》这样的影视剧,能够带出新话题,成为新潮流,恰是因为人们向往已久而不得的英雄主义的回归。

朱向前:你提起文学与影视的互动关系,不知你有没有发现这么一个现象:新中国电影的发展与当代中国文学的发展是息息相关的,尤其是作为主旋律支撑的影片,又与中国文学的律动相契合。许多电影、电视剧都是由文学改编而成,得益于文学本体;电影、电视剧的广泛传播又使得文学原著的影响力不断发酵,从而使作家立身扬名。这种互相促进的模式一起对时代艺术的发展推波助澜,形成一片郁郁葱葱、错落有致的风景。

徐艺嘉:文学是以文字制造故事,文学里的时间是虚拟的、自成体系的,而影视剧是影像以空间具象在时间中的流淌来完成叙事。这是分属两种不同的艺术形式,也有不同的艺术特质。尤其在新世纪以来,影视化的手段代替了普通人的阅读体验,成为现代人最主要获取信息的方式,因此更多人专注于影视的表达,早已忽略了文学,也就更谈不上去观察或意识到文学给影视提供什么样的养分了。从专业角度,影评人越来越受到追捧,电影细读、分析等各类评论方法也是横空出世,从电影艺术的公众号火爆程度也可见一斑。往往这类影评家会专注于强调影视剧本身的创作规律和特点,有意识地剥离它们与文学之间的关系。

朱向前:真正介入到文学之中,有过相对完整阅读经验的人很快会发现文学对影视强有力的主体作用。参加延安文艺座谈会的人员基本都是作家,几十年后,2014年,习主席召开文艺工作座谈会,参会的也大部分是作家,这都彰显了文学和作家的基础作用。我还是老派观点:文学是一切艺术形式之母。

徐艺嘉:您可否举例验证这一观点?像对我个人冲击比较大的电影有20世纪80年代的《红高粱》,90年代的《霸王别姬》《菊豆》《大红灯笼高高挂》,都是根据小说改编的。

朱向前:还有电影《小花》,根据长篇小说《桐柏英雄》改编,《牧马人》《高山下的花环》《人到中年》《芙蓉镇》等都是根据同名小说改编。包括依据我国四大名著《水浒传》《三国演义》《西游记》《红楼梦》改编的影视剧,多年来热度依旧不减。而且,不仅是小说,文学其他形式的文本也给了影视剧以丰富广阔的发挥空间,例如《黄土地》根据柯蓝的散文《深谷回声》改编,《一个和八个》改编自郭小川的诗歌。这些恰恰可以说明,文学本体的穿透力和塑造力都是强大的。正可以引用一句古诗,“塔灯照夜望层层”,正向能量文学就像艺术大海中的灯塔一样,刺入夜幕,穿云破雾,永远指向远方。

B 脱离文学意蕴的影视剧丧失了审美

徐艺嘉:影视剧的改编自有一套独立的运作体系和法则,它们和文学文本之间在叙述角度、文化态度、主题意蕴和社会文化内涵等方面皆有不同。像您刚刚提到的《黄土地》《一个和八个》,还有《红高粱》,这些电影在改编以前原始文本就有比较强烈的意象性,改编之后更是在造型表意、镜语体系方面有突出的个性,导演个人的艺术追求和审美趣味强烈地弥漫在影片中。这几部片子还有一个特点,就是它们与《高山下的花环》《芙蓉镇》比较起来,故事性其实没有那么强。《黄土地》虽然表面上讲了一个黄土高原的女子投奔革命的故事,但是它当中的文化、历史意蕴和那种试图表达人与土地的原始关系的精神张力,是最吸引人的。举这个例子说明什么呢,就是一些非故事型的文学文本,提供给电影的不限于好故事的养分,那么好的导演也不仅是搬运工的作用,好文本和好的再创造共同作用下才能推出艺术精品。

朱向前:你说的有一定道理,影视作品是多方面协同运作的成果,好作品的呈现自然离不开好导演的驾驭,但不变的还是文学方面的功底。比如《大决战》《大转折》《大进军》3部军旅主旋律影片,被称为反映全国解放战争的史诗巨片,拍摄过程贯穿20世纪90年代,最终呈现效果之所以能达到一定艺术水准,也是和著名作家、时任总政文化部部长的徐怀中先生后期的文学加工分不开,整体把这个系列电影提升了一个档次。

所谓剧本,一剧之本,你看那些真正有价值的影视剧,要么是根据小说改编,要么是编剧队伍中有作家支撑,比如刘恒、王朔、邹静之、芦苇、余飞,这些人已经从作家转型为成功的编剧。刘恒的小说大量改编成电影,后来他本人又作为编剧,写出《云水谣》《张思德》等优秀电影剧本;王朔的才华充分体现在《编辑部的故事》;邹静之写的《康熙微服私访记》系列也持续热播。这个现象在部队作家中同样适用,像江奇涛编剧的《人间正道是沧桑》《汉武大帝》《亮剑》都是经典,重要前提是他此前就已经是一个写小说非常不错的好作家。此外还有一些成功转型的编剧,无论从哪一个方面说,都能看到文学对影视剧提供的原始的滋养。

徐艺嘉:市场大潮兴起后,资本运作一定程度上割裂了文化脉络,市场急需的是金钱,影视剧泡沫就是这么出现的。影视剧行业最先争夺的是好的剧本资源,所以适于改编成电视剧的长篇小说被竞相收购。一些作家为了赚些“快钱”,不再写小说,或者干脆“套写”,按写电视剧的路数写小说,以便写出来好改编,这样慢慢就把手写坏了。

朱向前:新世纪以来,我始终疾呼军旅文学要警惕影视化趋向的双刃剑效应。军旅题材影视剧在全国范围内热播,收视率持续走高,引发全社会对战争、军事、军营、军人的热切关注和军旅文学影视化创作热潮。但是,仅就小说文本来说,简单适应于影视剧的写法又会导致文学纯度的下降,文学自身的美学品格难免受损。反过来说,这些从小说转型影视的作家为什么能够迅速成为一流的金牌编剧,甚至同一时段播出的几部剧都出自同一编剧之手,足见其受追捧程度,这和他们的文学功底、文学素养是分不开的。最难写的是小说,小说写好了再去写剧本,比一开始就从编剧上手要容易得多。像朱苏进、朱秀海等都已经是相当成熟的作家了,改行当编剧后,可以说易如反掌。

徐艺嘉:真正的好编剧并不多,尽管相当长一段时期内影视剧热钱涌动,但是在一些高品质的电视剧爆红后,往往后面跟随着大量的拙劣模仿之作,雷剧之多也令人叹为观止。编剧不仅处于电视剧制作链条的最底层,还经常在维权的过程中备尝艰辛,创作成果被随意篡夺,明星站在金字塔最顶端可以对剧本指手画脚。有的剧都开拍了本子还没有写好,那真的是“仓皇的写作”,先不论剧本写作功底和文学之间的联系,任何题材按照这么个思路去写,也不可能出精品。

朱向前:所以从你说的这个话题恰好从反面印证一下,影视剧失去文学的支撑后会变成什么模样。通过刚刚列举的一些片子也能说明,改革开放40年来,影视剧的确成就非凡,但我们有一个时期内,影视剧的风气是不好的。有些导演刚进入公众视野时都是以文学改编的电影起家,一鸣惊人。但他们功成名就之后,有点自我膨胀了。当他们甩开作家和小说、自立门户驾驭电影的时候,就出现了烂片:丢掉了内蕴,丧失了人物,甚至有的连情节都没有了,一味凸显大场景或多么高超的摄影手法。这样的电影除了动辄过亿的投资、华丽的包装和充满噱头意味的媒体渲染,已经没有任何艺术价值了,跑偏了。而你刚刚说起的一些影评家们,也没有看到这点,一味进行影视内部的文本细读,忽略了文学的作用,没有为影视行业提供好的引导。

C 文学为影视剧注入独立的灵魂

徐艺嘉:由此我想探讨一下,文学文本给影视剧注入的到底是什么。《牧马人》《人到中年》《潜伏》《父母爱情》《少女小渔》原著都是中短篇小说,在改编成影视剧的过程中,篇幅、容量、故事都大大拉长,可仍然能够将原著的艺术感觉移植或者说覆盖住一部剧的始末。我想这里面有好导演的因素,也必然和原著的精品意识脱不开关系。

朱向前:文学的魅力是根源性的。

徐艺嘉:编剧行业的“清流”代表,我觉得是朱秀海老师。您和秀海老师曾有过题为《六十再谈朱秀海》的对话,以读书为切入口谈起,分析秀海老师几十年来的读书、创作经验,我有幸见证。您也曾对他投身影视剧而产生自此与文学之路渐行渐远的担心,但是事实证明,秀海老师是一个常青树型的作家,在倾力写好大剧的同时从未放松过对文学艺术本身的追求。

朱向前:秀海在完成了《乔家大院》《天地民心》《军歌嘹亮》等电视剧力作后,又出了两本书,一本是散文集《山在山的深处》,一本是古体诗词集《升虚邑诗存》。两本书都让我大吃一惊,尤其是那本古体诗词集。大家知道,像我们这些20世纪50年代出生的人,包括再往后的几代作家,除非一直写古体诗词,否则一般都写不了,更写不好。他此前也从没露过这一手,结果突然就出了这么一本书,大概有300多首,而且水准之高,我敢说是名列军队前茅。当时我们的对话你也在场,专门就这个问题展开讨论,原因是读书、读书、再读书,结果是创作井喷不能停。

徐艺嘉:让我印象很深的,是秀海老师在谈到他做编剧是否影响文学创作时说过,他从没有刻意去学过编剧技巧,而是把电视剧本当作小说来写。用他的话说,像《战争与和平》这样的作品,读的时候是小说,但是脑海里映出的画面本身就是一部精彩的电视剧。他不会为了赚钱什么剧都接,只接自己能驾驭、同时有文化内涵值得去钻研的剧,然后兢兢业业当作课题一样去研究、去阅读。他为写茅台镇的一部电视剧,研读了几百本书。写《乔家大院》,他把整个中国商业演变史都读透了。下这样的狠功夫,写一部大部头的长篇小说也足够了。

朱向前:秀海是中国编剧的良心,也是没成立工作室而始终坚持亲自写的个案。他长期不懈的阅读,尤其是深厚的国学素养,不论在作家圈还是在编剧界,都是罕见的。编剧余飞曾写过一篇披露圈内编剧素养的文章,说很多人已经静不下心再读书,没有时间吸收新知识,在金钱的驱使下只出活儿,无长进。由此延伸出一个话题——我们刚刚一直谈文学对影视的直接滋养,以及作家作为编剧提升影视剧的质量和格局,而我们一直倡导的“内容为王”,其实就是“文学为本”。

徐艺嘉:通过秀海老师的例子可以看出,坚持文学本源性的东西,影视剧的质量不会差,同时也不会降低文学品格。那么文学到底提供了哪些具体的元素呢?我个人认为,文学文本提供的,第一个也是最重要的,是完整的美感。就像一个独立的灵魂,能让作品活起来。有了这个魂,这个作品首先就立住了,再去补充骨骼肌肉,再去想高矮胖瘦的问题,这就根据导演的资质和审美而各有差别了,但是整体上错不了。比如像电影《小花》这样的作品,以我们现在的视角看,从画面到情节都是相对粗糙的,但是为什么仍然会把它归类到还算不错的电影里面?主要是原著提供了一个完整的精神内核,并且这个内核是充满英雄气质和革命浪漫主义精神的。

第二点,是诗性。诗歌是诗,散文和诗的联系很紧密,好的小说同样具备诗性。一旦作品有了诗性,即便短小精悍,也有了更深层的意蕴,体现在影视剧里,有可能是深刻的文化背景,也可能是旷远、开阔的意境,总之远不仅是故事层面的东西了,好小说是远远大于好故事的。我想从这方面去想,也能解释得通为什么现在一些市场评价相对较高的电影,虽能触及现实社会的一些问题,但是看过也就过了,除了在影院观影的几个小时里觉得时间没有浪费,过后再品咂起来,还是没能在心里留下什么印象。这和现代生活的快节奏有关,再惊爆的新闻热点也会在几天时间里迅速被遗忘掉,但我觉得更重要的还是这些作品没能给观众提供一些更旷远的、值得品味的东西。创作距离生活本身已经太远,好作品是需要扎根的,但更多的作品是蒲公英一样,轻飘飘的。

朱向前:我们今天谈影视剧创作、谈文学对影视剧的影响,其实归结起来,仍然还是那个结论:文学是一切艺术形式之母。文学的辐射力和影响力不仅体现在电影、电视剧方面,其他艺术门类像话剧、音乐剧、绘画、舞蹈、歌词,哪个能脱离文学的影响?莫言、贾平凹都曾经专门写过文章,通过看画来寻觅文学在其中的踪迹;还有许多优秀的词作家比如乔羽、阎肃、石顺义等等,都是有着极高文学素养的人。从近几年的创作情况来看,前些年被影视剧的热潮冲散的文学创作队伍又在慢慢归拢,像百川归海一般,又有朝着文学之路前行的自觉意识了。这种行为是自发的,从相当长的历史时期去看,他们是回到初心再出发。