“痛不痛?”

“有一口气我都要打。”

“为什么不和邻居朋友说自己打仗的事?”

“军事秘密,不能外传。”

“敌人打死没得?”

“我的子弹都打向了敌人。哪一发子弹没打到,我都很惭愧。”

——蒋诚与记者的一段对话

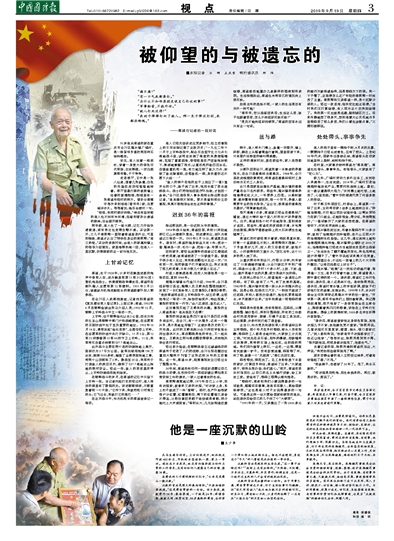

91岁老兵蒋诚的家在重庆市合川区隆兴镇广福村,是一栋紧邻乡道的两层砖石结构楼房。

初见,老人拄着一根拐杖,穿着一身宽大的绿色旧式军装,白发稀疏,一双白底黑帮布鞋,干干净净。

走进客厅,正中是一张八仙桌,围着几张条凳,白色的吊扇在房顶吱悠悠地转着。客厅里最打眼的就数墙上挂着的玻璃相框,相框里有一张蒋诚年轻时的照片。曾孙女蒋晴宇每次来到祖祖(曾爷爷)家,总要端详许久。每每看完,她总会感叹一句:“祖祖,你那时候好帅哦。”神志有些恍惚的老人也不知听未听清,但看到曾孙女虔诚的眼神,总会眉开眼笑。

两年前,老人生了一场大病,记忆力开始快速衰退,语言表达也变得含糊不清。采访第一天,三儿子蒋明辉一直陪着蒋诚里进外出,可直到傍晚,蒋诚才认出了陪伴在身边的蒋明辉:“老三来啦。”采访的多数时间,由老人的家属和镇上的领导介绍情况。家里难得热闹一回,但老人一直沉默,仿佛眼前的这一切与他无关。

上甘岭记忆

蒋诚,生于1928年,21岁时在解放成都的炮声中参军入伍,成为解放军第11军31师92团1营机炮连战士。抗美援朝战争爆发后,蒋诚所在部队编入志愿军第12军建制。1951年3月21日,被提拔为机炮连副班长的蒋诚跟着队伍入朝参战。

在合川区人武部档案室,记者找到蒋诚的《复员建设军人登记表》,上面记录:蒋诚,1952年6月在朝鲜金城由张云介绍入党;1952年12月,朝鲜上甘岭战斗中立一等功一次。

上甘岭,位于朝鲜金化以北3公里,西北方向的五圣山是朝鲜中部门户和战略要地,在志愿军的正面防线中处于至关重要的地位。1952年10月14日,美军发起“金化攻势”,企图夺取上甘岭,在志愿军的防线中央打开缺口。11月5日,第12军31师接替第15军45师守卫上甘岭。11日,我军将反击重点转移到537.7高地北山。

此次战斗主要在两个连的防御阵地上展开,面积仅为3.7平方公里。敌军共倾泻炮弹190万余发、航弹5000多枚,摧毁了全部表面阵地工事,将两个山顶削低了2米。激战至25日,我军终于打退敌人的疯狂反扑,确保了537.7高地北山阵地的绝对安全。经此一役,敌人的进攻基本停止,上甘岭防御战役胜利结束。

在朝鲜战斗的岁月,在蒋诚的记忆中只留下上甘岭一役。当记者问起打仗的经过时,老人浑浊的眼里有了微弱的光。讲述断断续续,不断重复着同一个片段:“它冲下来,我就把枪口对准它的头;它飞过去,我就打它的尾巴……”

在这次战斗中,作为机枪手的蒋诚被荣记一等功。

老人已经无法讲述出更多细节,但立功喜报上的文字详细记载了这段历史:“一九五二年十一月于上甘岭战役中,配合反击坚守五三七点七高地战斗里,该同志发挥了高度的英勇顽强精神,克服了重重困难,带领班里在严密敌炮封锁下,熟练地掌握了技术,以重机枪歼敌四百余名,击毁敌重机枪一挺,有力地压制了敌火力点,封锁了敌运输道路,击落敌机一架,身负重伤还不愿下火线……”

“敌人的弹片在他的肚子上划出了一道5厘米长的口子,肠子流了出来,他用手揉了进去继续战斗。战士们把他抬回医疗队抢救,才捡回一条命。”合川区退役军人事务局局长陈远明告诉记者,“老英雄很不简单。要不是看到那份立功喜报,我真不敢相信会发生这样的事情。”

迟到36年的喜报

陈远明说的,是一份迟到36年的喜报。

1954年战斗结束,蒋诚回国,来到31师驻地浙江江山兴建部队营房。因成绩突出,连队为蒋诚记三等功一次。1955年2月10日,蒋诚复员返乡。退伍时,蒋诚的随身物品只有5件:便衣一套、鞋袜各一双、毛巾一条、肥皂一条、布票16尺。

回到家乡,曾经血流漂杵的战场记忆凝固成一枚枚奖章,被蒋诚锁进了一只铁盒子里。铁盒子很少有人见过,弟弟蒋启鹏也只见过一次:“只有那一次,他把铁盒子打开擦拭灰尘,我才发现了那几枚奖章,只有少数几个家里人见过。”

村里人都熟悉老蒋,但没人知道他是一位一等功臣,直到1988年。

据隆兴镇镇长代金川介绍,1988年,合川县组织修订县志,编撰人员王爵英在整理档案时,发现了一份《革命军人立功喜报》。《喜报》载明:“贵府蒋诚同志在上甘岭战役中,创立功绩,业经批准记一等功一次,除按功给奖外,特此报喜。”喜报的背面有一行字:“由八区退回,查无此人”。

这份喜报引起了王爵英的兴趣。喜报的主人蒋诚是谁?老兵现在又在哪?

喜报的投送地址是四川省合川县四区兴隆乡南亚村。在合川,有一个兴隆乡,还有一个隆兴乡,是不是地址写错了?这或许是历史的又一次吊诡。此时的王爵英刚从合川师范学校校长岗位退休不久,蒋启鹏既是他的学生,又一起共事过。王爵英立即与蒋启鹏取得联系,并向相关单位进行核实。

经过多方验证,在朝鲜战场立过赫赫战功的蒋诚终于走进了人们的视野,合川日报在醒目位置用大幅照片刊登了这张迟到36年的立功喜报。这一年,蒋诚60岁,距离喜报发出已经过去了整整36年。

36年间,蒋诚没向任何一级组织透露过自己的战斗功绩,也没找任何一级组织提出哪怕是正常安排工作的请求,一家人过着清贫的生活。

蒋明辉清楚地记得,1975年自己上小学,没有衣服穿,就拿来父亲的衣服,“衬衣穿上身,系上扣子就成了一件‘套裙’。那时,生产队给每家每户分红薯,红薯磨粉后,剩下的红薯渣父亲舍不得丢,从粉坊拿回来晒干烙饼或是煮粥,很少能吃上大米或面食。”等到长大,几兄妹相继恋爱结婚,蒋诚都没能置办几桌像样的酒席招待亲朋。生活拮据如此,蒋诚也未将自己的情况向上级反映。

如果当年的选择不同,一家人的生活是否有另外一种可能?

“蒋爷爷,您从战场回来后,生活这么苦,孩子也跟着受苦,怎么不向组织反映反映?”

“党员不能向组织找麻烦。”蒋诚的回答永远只有这一句话。

丝与路

晌午,老人将木门掩上,条凳一字摆开,铺上床板,躺在上头摇着蒲扇打着盹,屋里荫凉下来,只有屋外田野里的蝉叫得沸腾。

这样的清闲时刻,放在前些年,家人连想都不敢想。

从部队回到合川,蒋诚凭着一手熟练的养蚕技术,在合川县蚕桑站当蚕桑员。1988年,合川县政府根据政策规定,将蒋诚在蚕桑站临时工身份转为正式工人身份。

合川是国家茧丝绸生产基地,隆兴镇的蚕桑产量在合川名列前茅。那些年,隆兴镇的蚕桑养殖搞得红红火火,一年要养上四茬。从桑树嫁接、蚕种繁育到蚕茧收烘,每一个环节,养蚕人都需要专业的技术指导。“全公社,数蒋诚的蚕桑技术最好。”同事秦能成说。

每天清晨5点多,蒋诚就已经坐在蚕桑站广播室,通过大喇叭给十里八村的农户讲养蚕技巧。白天,蒋诚到各个村子实地指导,直到深夜才返回。那些年,蒋诚走的夜路数不清,手电筒光线微弱,脚指甲盖都被路上的大石块硬生生地磕掉了。

蒋诚忙的时候经常不着家,特别是夏秋季,时常一个星期都见不到人,蒋明辉很不理解:“一下乡就是好几天,别人的父母都在家,就他不在。小时候得到的父爱太少。”回忆当年,这个51岁的男人流了泪。

从重庆乘动车到合川,行程25分钟,列车穿过了15段幽暗的隧道;从合川城区开车到广福村,路途45公里,历时1个多小时,上坡、下坡、盘山,窗外是看不完的风景,前方是绕不完的路。

久居深山的合川人,盼望能有一条通往山外的路。有了路,就有了人气,有了发展的基础。1983年冬,隆兴镇决定修一段从永兴到隆兴的公路。说是公路,但路无三尺平,“一到雨天就成了烂泥路,车和人都没办法通行,拖拉机要是陷进去,半天都挪不出来。”当年和蒋诚一同修路的蒋仁先说。

修路是件苦差事,没有挖掘机、压路机,从槽底修整、铺沙垫石,再到平整路面,所有的工作都由村民使用铁钎、铁锹、石碾子这些工具完成。见此情景,许多村民打起了退堂鼓。

这当口,作为党员和退伍军人的蒋诚站出来主持修路。那个年月在乡村修路,牵头人没有报酬,修路的工人都是当地村民,大家按工分兑现工钱。“村民先在采石场,用炸药爆破,用铁锤将石块捶碎,再将碎石装上拖拉机,运到路的两端。我们用竹篓背上碎石,一边走,一边修,哪里有坑就填一铲子。没有沥青浇灌,路面修了坏,坏了修,就像一个‘无底洞’。”蒋仁先回忆道。

路没修完,钱花完了。见工友纷纷放下手里的家伙,打算回乡种田,蒋诚站了出来:“大家继续干,钱我去想办法,你们放心。”那天,蒋诚走进农村信用社,以自己的名义去银行贷款,给工友发工资。资金有了,修路工程得以顺利推进。

“修路时,蒋叔和我们小辈说得最多的一句话就是,踏踏实实做事,老老实实做人,莫给国家添麻烦。”这也是老人对子女说得最多的一句话。可就是这样一位不愿给国家添麻烦的老兵,却在退休后给自己的儿子找了个“大麻烦”。

“1991年的一天,父亲摸出了一张2400多元的银行欠款单递给我,说是修路欠下的钱。我一下子懵了,这笔债怎么还?”年轻的蒋明辉一时间没了主意。蒋明辉和父亲蒋诚一样,是个沉默少语的人。经过一夜思考,他决定扛起这笔债。“当时我们正打算结婚,有人因为这个劝我别结婚了。我的第一反应就是逃避,躲到城区打工。后来冷静地想了很多天,想到老辈大公无私地为乡里修路受了那么多苦,我们小辈也该做点事。”三媳妇唐群说。

处处带头、事事争先

老人的院子里有一棵柚子树,8月末的光景,一颗颗柚子已经长成青色,压弯了枝头。上世纪90年代末,国家号召退耕还林,蒋诚带头在自家田地里种上梨树、柏树和柚子树。

在村里,大家喜欢称呼蒋诚为“蒋英雄”。蒋诚处处带头,事事争先。有他带头,大家就有了“定心丸”。

前几年,广福村劳动力多外出务工,农民收入来源单一,生活贫困。2014年,广福村引进油橄榄种植扶贫产业,需要村民流转土地。最初,这一提议遭遇很大阻力,“农民靠土地吃饭,土地没了,心里没底。”曹中华的顾虑代表了村里多数人的想法。

村干部王年国回忆,村委会上,蒋诚第一个站了出来,主动将自家3亩多土地流转出去:“种植油橄榄,不仅能让荒田创造价值、让剩余劳动力在家门口就业,还能收租金,得分红,我觉得挺好。”一番话解开了大家的思想疙瘩。在蒋诚的带动下,村民有序流转土地。

从隆兴镇政府出发,沿着永隆路行车10多分钟,就到了油橄榄示范种植园,连片山丘因大片的油橄榄树生机勃勃。这几年,通过流转土地和油橄榄规模化种植,隆兴镇群众增收近2000万元,油橄榄种植已经成为当地脱贫攻坚的主战场之一。“生活发生了翻天覆地的变化,我也甩掉贫困户的帽子了。”曹中华说起话来掩不住笑意。从种植园望出去,不远处一面墙上的几个大字格外醒目:“让老百姓都过上好日子”。

在隆兴镇,“赶集”这一民俗仍然盛行着,每周逢一三五,老乡们背着竹篓上街,蒋诚曾是人群中最忙碌的那一个。退休前,蒋诚忙工作行色匆匆;退休后,老人还是闲不住。老伴陈明秀说,退休后,蒋诚时常去镇上的学校讲课,跟孩子们讲他打仗的故事,发挥余热。1999年9月,永兴村委会主任张琴琴还是隆兴中学的初一新生,“开学第一课,蒋爷爷给我们上国防教育课。我记得特别清楚,那天他穿了一身绿军装坐在主席台上,胸前戴着亮闪闪的勋章,讲他在上甘岭打仗的故事。操场上的黄桷树旁,1000多名学生听得兴致勃勃。”

“退休后,蒋诚就爱穿他这身绿色军装,其他衣服几乎不穿,其他颜色更不爱穿。”陈明秀说。几套衣服反反复复穿,膝盖、肩头、领口都穿烂了。“别人都和我说,‘你家老爷子衣服都穿烂了,你还让他穿’。”每每听此,陈明秀是哭笑不得。“每次跟他说,把那身破衣服甩了,他都生气。”

当着记者的面,陈明秀凑到蒋诚的耳边,大声说:“我把你那些破军装甩了啊。”

原本安静坐着的老人立即回过神来,对着老伴皱起了眉:“不甩。”

“那条裤子,你都穿了30年了。甩了,我去买新的。”

“那衣服是用枪炮、用生命换来的。再烂,都是好的。莫说了。”

补 记:

采访结束时,合川区区委书记李应兰告诉记者,考虑到老人年事已高,行动不便,合川区政府为蒋诚在城区申请了一套保障性住房,便于今后家人对其生活进行照顾。