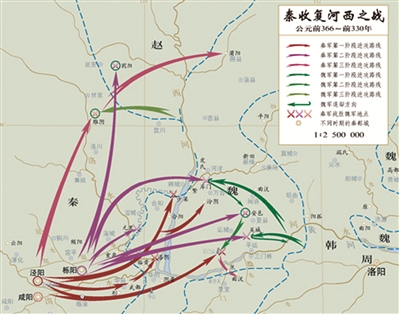

秦魏前两次河西之战后,魏国占据整个河西地区,对秦国构成巨大威胁。此后,秦国为收复这一战略要地又发起3次河西之战,终于在第五次河西之战中大获全胜,完全收复这一地区。

收复河西

战国初期,魏国趁秦国陷入内乱,攻占了原属于秦国的河西之地。之后,魏又在第二次河西之战中再次击败秦军。秦献公即位后,在秦国进行了一系列改革。随着国力转弱为强,秦国在秦献公、秦孝公时期同魏国展开两次大规模战争,即第三、第四次河西之战。两次战役,秦国趁魏国中原大战而发起进攻,却忽视此时魏国仍是天下第一强国的事实。秦国虽经变法国力上升,但改革成果尚未稳定,国力、军力与魏国还有一定差距。两次战役秦魏互有胜负,魏强秦弱的格局未得到根本扭转。

公元前341年,魏国继桂陵之战后再次在马陵之战中惨败于齐,其精锐主力几乎丧失殆尽,国家实力遭到极大削弱。秦国乘机发起第五次河西之战,商鞅用计擒获魏军主将公子卬,大败魏军。秦惠文王即位后,秦国继续攻打魏国,并于公元前330年再次大败魏军。连战连败的魏国已无力抵挡,被迫将河西地区割让给秦国。至此,秦国全部收复了被魏国夺占的河西之地。

与第三、第四次河西之战不同的是,秦国在第五次河西之战中连战连捷,魏国再难有还击之力。这既是由于魏国因马陵战败而实力大损,也源于秦国因施行变法而国势日盛,使得秦魏两国间的实力对比发生根本变化。此外,秦国不仅在国家大战略上深谋远虑,而且在具体战术安排上谋划得当,从而一举收复河西地区,为秦国最终雄霸天下奠定坚实基础。

变法强国

孙子曰:“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮,则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。”(出自《孙子兵法·作战篇》)这阐明战争需要雄厚的国家实力作为支撑。

战国初期,魏文侯的变法促成魏国国力的强盛,这也是“魏武卒”所向披靡的基础。而秦国的强盛,则源于一场更为彻底的革新运动——商鞅变法。

为增强秦国实力,早日收复河西之地,秦孝公颁布求贤令。在这种情况下,在魏国郁郁不得志的商鞅投奔秦国,并在秦孝公的支持下展开变法运动。在经济方面,商鞅废井田、开阡陌,鼓励民间开垦荒地,提升粮食产量,为国家开展军事行动提供充足的物质保障。在军事方面,商鞅废除旧贵族世袭制,奖励军功,建立军功爵制度,根据军士在战争中斩获敌军首级数量授予相应的爵位及赏赐。军功成为秦国阶级晋升的主要通道,平民、士兵要想出人头地就必须立有军功,这极大激发秦国士兵的训练热情,军队战斗力大大提升。

魏国的李悝变法为战国变法之始,之后吴起在此基础上推行的变法,也使楚国国力逐渐强盛。但商鞅变法和吴起变法本质上有所不同。吴起变法主要集中在加强军事能力方面,并没有对楚国的军功制进行改革,只能得到一时的成功。相比之下,商鞅变法直接对准秦国弊政,范围和改革力度都更大、更彻底。商鞅将全部变法措施以法律和制度的形式固定下来,为历代秦国国君所沿用。尽管商鞅被秦惠文王处死,变法措施仍继续实行。秦国由此日益富强,从而具备打败魏国、收复河西的实力条件。故而,荀子指出:“齐之技击不可以遇魏氏之武卒,魏氏之武卒不可以遇秦之锐士”。

上兵伐谋

“上兵伐谋”,用计谋打败敌人是最高明的方式。在第五次河西之战中,秦国的深谋远虑在大战略和具体战术上都有所体现。自魏国占据河西之地,秦国一直想要收复这一地区,但商鞅是从秦国称雄天下的高度看待秦魏河西之争。商鞅指出,秦魏两国的地理位置便决定双方不能长期共存,“非魏并秦,秦即并魏”。若秦国能够打败魏国占领河西之地,便可独享黄河和崤山的有利地形,进而可以向东控制各诸侯国。可以说,此时秦孝公和商鞅已有“包举宇内、囊括四海之意,并吞八荒之心”,因而提出占据河西进而称雄天下的国家大战略。在这一总体规划指导下,秦国针对河西地区进一步展开军事行动,可谓志在必得。

在具体战术层面,秦军首先是把握战略时机,在马陵之战后的第二年起兵攻魏。秦国选在魏国精锐部队几乎伤亡殆尽之时进攻,正是运用了“趁火打劫”之计,从而大大降低自身取胜的难度。其次是战场战术的运用。商鞅在魏国时,曾与魏军主将公子卬有私交。战前,商鞅假意邀请公子卬前来会盟,公子卬不疑有诈前来赴会,当场被秦军擒获。而后,商鞅对魏军发起进攻。魏军在没有主将的情况下,阵脚大乱,最终秦军大获全胜。

秦国收复河西之地后并未停止攻魏的步伐,直至完全掌握黄河天险。掌控了东进中原战略要道的秦国,由此奠定进军中原的基础。魏国在屡遭打击之下,不得不联合其他诸侯国以制衡秦、齐等国的威胁,战国由此进入合纵连横与大混战的时代。

相关链接

趁火打劫

趁火打劫为“三十六计”第五计,指当敌人出现危机或陷入困境时,我方应该趁机进攻以谋取实惠。它体现了《孙子兵法》中“乱而取之”“敌人开阖,必亟入之”思想,以求用最小代价谋取最大的利益。历史上对趁火打劫之计多有运用。南北朝时期,北齐与北周趁萧梁王朝陷入侯景之乱,夺占南方大片土地;安史之乱爆发后,唐王朝调西域精兵回内地平叛,吐蕃趁机夺占唐河西及西域地区。