月亮在白莲花般的云朵里穿行,迎面吹来阵阵凉风,我们依偎在祖母的怀里,听她讲那遥远的故事,盘古开天地、女娲补天、天仙配、牛郎织女、孟姜女哭长城……一个个好听的故事,构成了很多人儿时的记忆。一些故事被以文字的形式记录了下来,但大量民间口耳相传的故事,因为讲述人的断代而渐渐失传。那些散落在祖国大地上的民间文学“遗珠”,若不能及时得到抢救整理,我们失去的不仅是一个个好听的故事,更是民族文化的根脉。

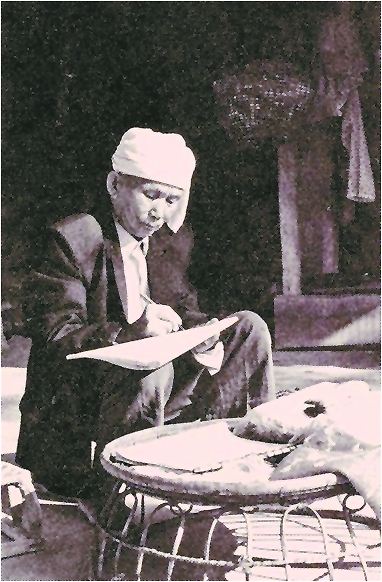

出生于1913年的康朗甩是傣族民间文学的重要传承者。照片由中国民间文艺家协会提供

1、民间传统生活的“活化石”

民间文学具有浓厚的生活属性,民众在表演和传播民间文学时,是在经历一种独特的生活,一般不会意识到自己在从事文学活动。民间文学活动本身就是民众的生活,是民众不可缺少的生活样式。自古以来,民间文学的表演往往不是单独进行,而是和民众的生产生活及各种仪式活动紧密结合,有着很大的实用价值。故此,其价值包含在当地人的思想、历史、道德、审美等一切意识形态里面,也伴随着当地人的一切物质活动,远远超越了单纯的审美维度。民间文学延续了当地的文化传统,深深影响着当地人的生活世界。

民间文学的演述始终与某一生活情境联系在一起。民间文学与生活情境之间的联结最为牢固,同时也具有多向度的社会意义。只有在民间文学演述的各种因素的关联情境中以及从头至尾的过程之中把握民间文学的生活形态,民间文学才能被全面理解。譬如,独龙族的“门主”(民歌)贯穿于独龙族社会生活的方方面面,不论是打猎、种庄稼、起房盖屋、婚丧嫁娶、采集捕鱼、逢年过节,都要围在火塘边对唱、合唱,倾吐自己的喜怒哀乐。这种民间文学现象在民族地区尤为普遍。倘若脱离了具体的生活情境,民间文学便无以演述,也失去了演述的必要。比如,在壮族地区,情歌只有在歌圩的情境中才能充分显示出生活的价值。有情境的民间文学活动才能成为重复性实践和相对稳定的仪式,即我们所谓的习俗和口头传统。

民间文学表演中的机智、调侃的语言,伴随的插科打诨,夸张的形体动作,惟妙惟肖的表情,表演者与观众奇妙的互动等等,都可引发现场哄堂大笑。恩格斯在《德国民间故事书》中说:“当他辛苦地做完一天的工作,晚上回来疲惫不堪的时候,娱乐他,恢复他的精神,使他忘掉沉重的劳动,把他那贫瘠沙砾的田地变为芬芳的花园。”这是民间文学特有的生活魅力。

在夜间讲故事是民间一种十分普遍的生活现象,有些著名故事集的名称就反映了这种情况。如意大利十六世纪中叶斯特拉佩鲁勒收集的一个故事集叫作《愉快的夜晚》。日本故事学家关敬吾说,他开始研究民间故事时,阅读的是一位老大娘讲述的《加无波良夜谭》。著名故事家刘德培的很多故事就是在这种场合下获得和在这种场合下讲述。夜谈不限于室内,夏季夜晚在室外乘凉,秋收季节夜晚在月光下剥玉米、绩麻,这种轻体力劳动都不妨碍讲故事。在故事的讲述和接受的过程中,人们的生活变得更充实,更有情趣。