“请给我们松绑”

1978年6月,61岁的袁庚受交通部委派赴香港调查后,起草了一份《关于充分利用香港招商局问题的请示》报告。同年10月,他被任命为香港招商局常务副董事长,主持招商局全面工作,并向中央建议设立蛇口工业区。

1978年12月18日,党的十一届三中全会在北京开幕当天,交通部和广东省批准了袁庚的构想。

25天后,中央领导用红笔在地图上画了一个圈,把2.14平方公里的蛇口工业区交给了袁庚。

《国资报告》一文梳理国有企业家走过的40年改革史

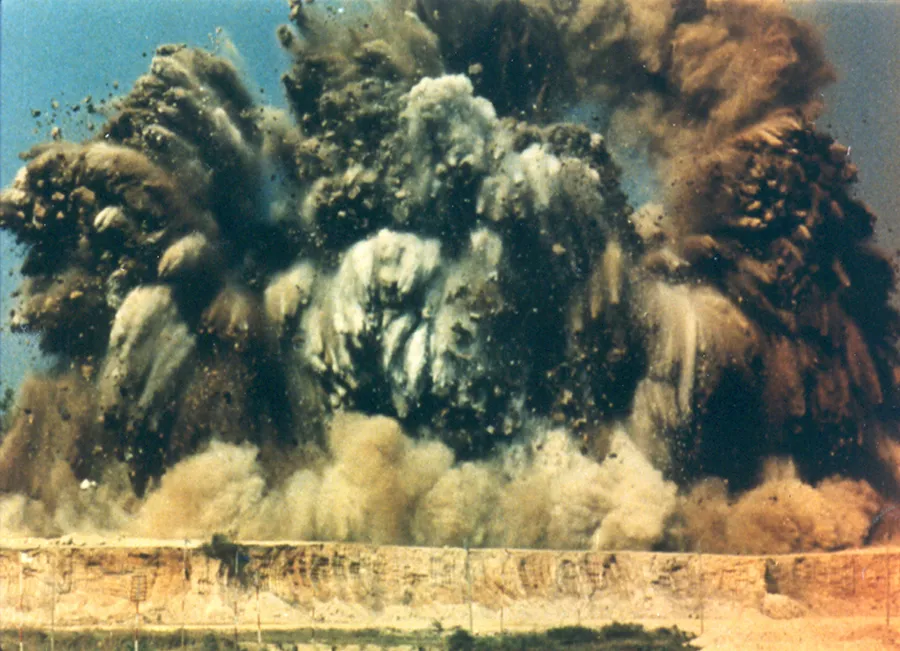

开山填海的炮声震醒了沉睡的蛇口

在很长时间内,这块毗邻香港的热土吸引着全国人民的目光。在这里,响起了改革开放的第一炮;第一次因为四分钱奖金惊动了中南海;这里出现了“时间就是金钱、效率就是生命”的口号;这里诞生了招商银行、中集集团、平安保险等一批影响力巨大的企业。

不过,蛇口开工为人所瞩目,更多是因其象征意义。如果仅从工程量和投资额来比,远比不过上海的一项工程。

1978年底,宝钢工程在上海北郊正式开工。这个计划从日本引进成套设备,总投资额达到300亿元的项目,被称为“现代化”的象征,但其建设进度与蛇口工业区的改革探索一样不顺畅。

直到1983年,时任冶金工业部第一副部长、党组副书记的黎明到任,才把宝钢建设工作带入正轨,并开创了在国际上影响巨大的宝钢发展之路。

稍晚一些的另一个重大工程在广东。

中外合资的大亚湾核电站于1982年12月13日获批。王全国辞去湖北省委常务副书记的职务,主持这一当时我国最大的中外合资企业。中国后来居上的核电产业正式由此起航。

在工地之外,改变也已出现。

原国家体改委副主任高尚全曾举例说,计划经济时代,沈阳有两座厂相邻,一家生产铜,一家生产变压器。变压器厂需要铜,但却不能从隔壁拿,要向一机部打报告。同样的,冶炼厂的铜去向何处,要由冶金部说了算。“一进一出,不仅耽误的时间长,还白白浪费了那么多人力物力。”

国企改革的第一个阶段,就是国有企业家逐步拿回了一些自主权。

1979年,首都钢铁公司、天津自行车厂、上海柴油机厂等八家大型国企被列入国务院扩大企业自主权的试点。在此之前,首钢总经理周冠五虽然管理着20万人,但是改造一个厕所都要上级批准。因此他主动请缨,争取到了这次试点机会,并交出了令人惊叹的成绩单。

1981年,周冠五进一步提出了“利润包干”的改革方案,即完成利润指标后,超额利润自主分配,且得到了国务院的批准。

很快,有人比他走的更远。

1983年,时任上海市委副书记陈锦华受命牵头组建了中国石化。陈锦华坚持穿新鞋走新路,提出“四定、四保、四包”,主导企业自行集资、融资,争取到了更大的自主空间。

更多的企业还没有这样的好运气。

1984年3月24日,《福建日报》全文刊登了福建55位国有厂长的呼吁书《请给我们松绑》,厂长们在信中写道:“我们认为放权不能只限于上层部门之间的权力转移,更重要的是要把权力落实到基层企业。”

写信的人不会想到,这封信即将在全国掀起一场大讨论,留下了一段改革佳话。

几乎同时,石家庄造纸厂举行承包签字仪式,马胜利正式成为中国国企承包第一人。1985年,造纸厂实现利税280万元,比1984年翻了一番。承包第四年,利润较1984年增长了21.9倍。备受鼓舞的马胜利开始面向全国搞大范围承包。

大讨论和先行者合力作用下,更多企业选择了承包制的道路。至1987年底,全国预算内工业企业承包比例达到78%。

1984年注定是国企改革的重要年份。

同样是这一年,因为大胆推行按件计酬、多劳多得的步鑫生名声大噪。据统计,除了国家领导人,当时步鑫生出现在《人民日报》上的次数,仅次于雷锋。

步鑫生的浙江同乡冯根生,在企业实行了干部聘任制、员工劳动合同制。如今看似平淡的举措,在当时引起轩然大波,冯根生也因此被称为改革“出头鸟”。

深居内地的许继集团总经理王纪年,也在企业对人事、劳动、分配制度进行了改革,后来成为了国企改革的破三铁标杆。

1984年,刚刚上任的张瑞敏把工厂的牌子换成“青岛电冰箱总厂”,几个月后,他抡起锤头,砸掉了76台质量不合格的电冰箱,并一举成名。随着这一消息的传播,重视质量的意识,开始在国有企业中逐渐深入人心。

一些仍旧躲在计划体制堡垒中的国有企业,仍旧感受不到市场风雨,尚且没有意识到张瑞敏举动的意义所在。

这方面的典型,是号称“共和国钢铁长子”的鞍钢。直到上世纪90年代初,鞍钢生产钢材仍旧只看数量不看质量,生产的汽车板飞边卷沿,“连麻雀都不愿意往上面落,因为怕夹脚。”

随着外资企业进入中国市场,乡镇企业逐渐成长壮大,一些产品不如人、服务不如人的国企逐渐被市场抛弃。一些企业苦苦支撑,一些企业倒了下去。

1986年8月3日,连续10年亏损、外债累累的沈阳防爆器械厂被宣告破产倒闭。这是新中国成立后第一家正式宣告破产的国有企业,事实上推动了破产法的出台。

到了上世纪80年代末,马胜利、步鑫生等改革明星和他们的企业已经黯淡无光。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

荣毅仁、王光英分别创办了中信集团、光大集团,为中国打开了两扇对外窗口。吸引海外资本,借鉴企业管理经验,使得这两家白手起家的企业很快就在国际上具有了较强的影响力。

张瑞敏领导的海尔声名鹊起,捧回了“国家质量管理奖”。

倪润峰领导下的长虹从一家军工厂发展成为全国最大的彩电企业。

冯根生带领下的中药二厂,开始“穷得一袋水泥都要向兄弟厂家借”,1988年销售额猛增到1.7亿元,跃居全国中药企业之首。

……

大浪淘金,时光将托举这些企业迎接新的改革风潮。