产权改革与抓大放小

习惯上,人们把1993年提出的“国企改革方向是建立现代企业制度”作为一个分水岭,用于区别前边十多年以放权让利为特点的第一阶段改革。由此到2002年,一般被称为以产权改革为核心的现代企业制度建设时期。

但实际上,国企人对产权改革的思考,要更早一些。

1984年,已有多家国企发行了股票。其中上海飞乐音响公司的股票,因为被邓小平作为礼物送给国际友人而名声大噪。

到了1990年,由尉文渊等人负责筹建的上海证券交易所正式开业,尉文渊甚至激动地在现场晕倒。同期,深圳证券交易所抢先开市。

不过,当时还没有足够的动力支持大家向产权改革领域探索,那时多数人以为,只要政府放了权,企业就能“一包灵”。

不过,荣毅仁在1987年就意识到,“企业不同于农业,企业搞承包制和过去的包工头制没有什么两样……弄不好会变成国家拿小利,个人拿大利。”

随着周冠五、马胜利、步鑫生等几位改革明星先后遇挫,更多的人开始意识到,承包制只是计划经济模式下企业管理方式的进步与改良,并没有解决企业作为市场经营主体的一系列根本问题。

1994年11月,国务院选择100家国有企业开展现代企业制度试点。宋志平任厂长的北新建材名列其中。

当时,竞争对手把擂台摆在了大门口,北新建材资金链近乎断裂,企业发展困难重重。为了彻底解决资金压力,更为了引入市场机制,宋志平带领北新建材上市,敲响了深交所的锣声。

直到今天,宋志平仍旧认为,正是这次上市,让北新建材根本上实现了“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”,也迫使企业真正地走进市场,拥有了活力,成为了风浪中的幸存者,并逐渐成长为行业领军企业。

同样的试点还有新兴铸管。百户试点也赋予了新兴铸管市场化、规范化的基因,使得其从山沟中一家小钢厂,发展成为全球领先的铸管企业,大量替代进口的产品被誉为民族管、志气管。

多年后,新兴际华(前身为新兴铸管),以及北新建材所在的中国建材,先后成为国资委最早的一批规范化董事会试点企业,现代企业制度建设融入企业发展血脉。

不过,纳入试点的幸运儿毕竟是少数。更多企业不得不直面产权问题带来的困扰。鲁冠球、李经纬等人都遇到了这一挑战,不少企业折戟沉沙。

实施多种形式的员工持股,成为当时的一个解决方案。

1993年,侯为贵和一批员工自筹资金组建了一家民营企业,与两家国有企业合资组建了中兴新通讯设备有限公司,两家国有企业控股51%,但不参与运营。“国有控股,授权经营”的模式,避免了股东的过多干涉,为侯为贵们争取到更多的自由空间。

1994年,柳传志也提出了员工持股的构想。“员工执股一定要进行下去,一定要成功。我绝对不和科海公司总裁陈庆振一样,退休后把手插进裤兜里只有两个大窟窿。”不过,直到2001年,柳传志才为36名创业元老争取到了合计18%的股份。

起步于1992年的詹纯新,也是在跨入新世纪门槛之后,通过全体员工持股加上市的方式,完成了中联重科的产权改革,其改革尾声一直拖曳到2008年。

柳传志们的担忧,是因为当时尚未建立起对经营者的激励制度。对此,冯根生表示,“长此以往,或者导致“59岁现象”愈演愈烈,或者导致人才流失。”

1999年,执掌玉溪卷烟厂多年的褚时健因贪污和巨额财产来源不明罪被判处无期徒刑。

从司法层面看,褚时健受贿证据充分、确凿,案件本身毫无争议之处。但结合褚时健对企业的巨大贡献和自身工资的微薄,此案引发了一场对国有企业家激励制度的反思与讨论。

或许是巧合,1999年,《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》审议通过,提出“建立与现代企业制度相适应的收入分配制度,形成有效的激励和约束机制。”

此后,更多国企开始允许管理者购买股份,相关的激励约束机制逐渐得以完善。

中集集团选择了一条小众的改革路径。招商局和中远集团两家股东形成了有制衡关系的产权结构,较好地实现了所有权与经营权分离,为公司后续战略上的一系列科学决策,为经理人的激励和约束奠定了制度性保障。

这一时期,产权改革群星璀璨、千帆竞发,但最耀眼的企业和企业家并不以产权改革而知名。

上世纪九十年代初,时任邯钢总经理刘汉章在邯钢创立并推行了“模拟市场核算、实行成本否决”经营机制,将市场压力通过10万多项指标传递给每一位员工,这一做法被称为“邯钢经验”。

邯钢经验受到党中央国务院高度重视,1993-1996年,党和国家领导人多次作出重要批示,要求推广邯钢经验,称赞邯钢是工业战线一面红旗。

这种遵循规律管企业的办法,有着穿越时空的魔力。多年后,我们还能从新兴际华总结推广的两制中看到邯钢经验的影子。

赴邯钢学习的人群中,也有时任鞍钢总经理刘玠。

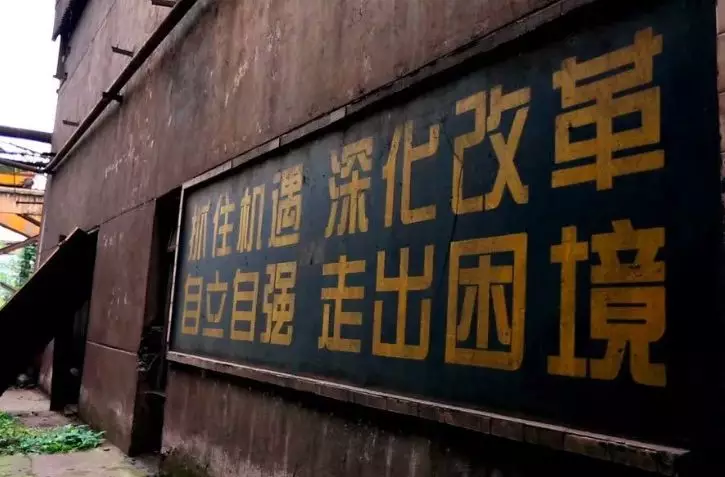

作为中国钢铁业的老大哥,当时的鞍钢陷入了极危险的局面:工资停发、高炉停产,连买煤的钱都是向员工借的。

临危受命的刘玠提出,不改革,鞍钢就没有出路。他顶着巨大压力推进了主辅分离、减员增效,加上上市募资、技术改造,鞍钢不仅顺利走出了低谷,还大有发展。

鞍钢走出低谷之时,相当一批国有企业受改革不到位、摊子铺太大等因素影响,正在遭遇前所未有的困难局面。

1997年,全国国企利润仅为428亿元,相当一部分不能正常发放工资和退休金。不稳定事件不断发生。如果置之不理,中国国企将全面瓦解崩溃。

风起之前,早有人觉。

1995年,经济学家吴敬琏就提出,抓大放小可能将成为深化国企改革的一条新路。

更早之前,山东干部陈光已经先后在所主政的诸城、菏泽进行了实践,即将亏损的国有中小企业卖掉,无人要的送出去。他也因此得名为“陈卖光”“陈送光”。直到国务院组织了一次实地调研,对他的做法进行了肯定,才把他从舆论的攻讦中解救出来。

理论界和实践者的共识汇集在一起,最终影响了国家政策的走向。

党的十五大提出,国企改革要坚持抓大放小,收缩战线。以此为起点,一场国企脱困战就此打响。

上百万家国有、集体中小企业改制退出了公有制序列,涉及职工4000万人。5000多家扭亏无望的国有大中型困难企业政策性关闭破产,安置职工上千万人。近3000万人下岗。

国资委原副主任邵宁表示,这一时期的改革,是中国国有企业改革推动力度最大,同时也是最艰难、社会风险最大的阶段,“这一阶段改革成功,为下一步中国国有企业改革的深化打下了极其重要的基础。”