“搞摄影就要胆子大”

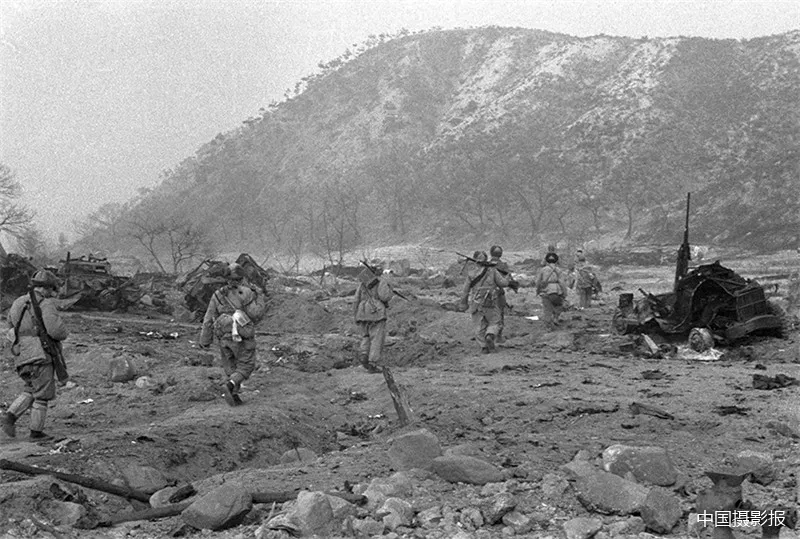

电影《长津湖》将近3个小时的“银幕鏖战”中,重型武器的对战情节占了很高比例,特别是坦克对垒、炮弹碰擦等特效画面重叠渲染。事实上,让长津湖成为美军的“死亡之湖”,让中国志愿军彪炳战史,恰恰在于它是一场敌我双方装备悬殊情况下逆战而来的胜利。这些重点在张崇岫的摄影作品里表现得淋漓尽致。

张崇岫提起交战那一刻,“美军有先进的重武器装备,我们只有手榴弹、步枪,没有别的东西,只有勇敢”。

电影《长津湖》海报。

1950年12月,朝鲜长津湖公路旁,中国人民志愿军击溃美国陆军第7步兵师的两辆重型坦克。 张崇岫 摄

1950年12月,在长津湖战役中被中国人民志愿军击毁的美军汽车和重炮。 张崇岫 摄

1950年12月,长津湖战役现场,被击毁的卡车和美军士兵尸体。 张崇岫 摄

被炸毁的美军各种重型装备。 张崇岫 摄

勇敢,不仅仅体现在战斗中,也体现在摄影上。

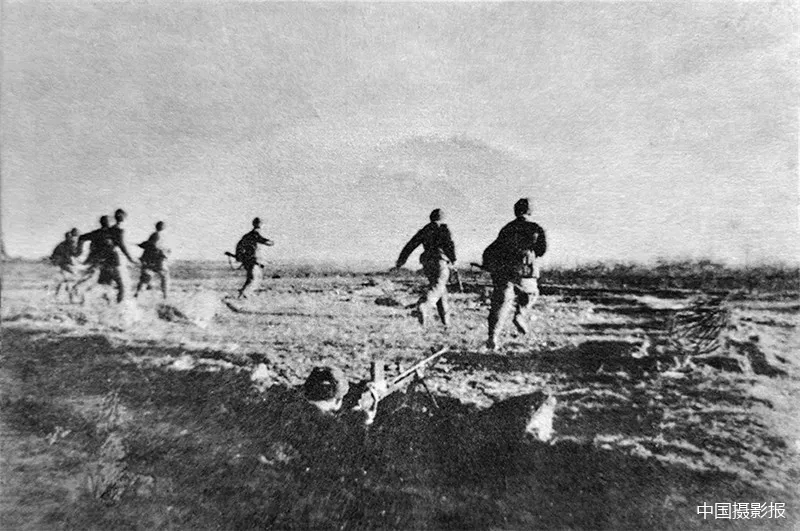

张崇岫说:“搞摄影要胆子大,我的胆子是在抗日战争和解放战争时锻炼出来的,哪里枪响就往哪跑,才能拍到镜头。”谈及枪林弹雨,他说:“明知道前面是敌人的车队,我却往前跑。敌人往下跳,打得到处都是子弹,我不知道哪一颗子弹碰上自己,但是我有一个信念——我能躲掉!我从这儿拐拐,从那儿拐拐,躲掉子弹先把照片拍下来。拍下照片,马上趴到地上,再拍三张。这就是战争,如果你害怕,根本就没有办法接近它。拍出这些照片的原因就在于我一直在想办法接近。”

考验胆量的是,照相机的玻璃镜头具有反光性,很容易暴露自己的位置,被敌军狙击手瞄准。张崇岫全然不怕。他清楚地记得有一次和23军的摄影记者一块去阵地,发现美国的重机枪随着他们的身影扫射。他语带轻松地说,“炮弹都很好防备,只需要注意不被打到头部”。在场的人都替他捏把汗。事实上,张崇岫在解放战争期间就被炮弹碎片击中过,伤残证上有记载。

英勇的志愿军战士准备向敌人发起冲锋。张崇岫 摄

1950年12月,中国人民志愿军第27军80师240团2营4连战士们追击逃往咸兴港的美军海军陆战队一师。 张崇岫 摄

1950年12月,长津湖北部地区外围战斗中,中国人民志愿军第27军某部8连战士们拔除敌人最后一个据点,从四面八方攻入新兴里。张崇岫 摄

1950年12月,中国人民志愿军战士们向长津湖地区集结,形成对美军的包围圈,围歼美军。张崇岫 摄

勇士们冒着敌人的炮火,踏着深雪猛扑死鹰岭。张崇岫 摄

1950年12月,长津湖战役中,中国人民志愿军第27军正在转移战场。张崇岫 摄

正是张崇岫伟大而勇敢的摄影观——与战场零距离,我们才能在他拍摄的作品里,看到一群群战士仿佛从天而降,迅速地向敌方阵营聚拢的画面;看到战士们打得美军丢盔卸甲,在坦克上举手投降的画面……

从张崇岫作品的细节中,今天我们还可以看到中国志愿军战胜美军的核心战术——“三三制战术”。画面中坡地上的战士每三人为一组,组成一支精悍的小队,每个小组中,三人又各有任务,他们分别负责进攻、掩护与支援。当组长下达改变阵型的命令后,他们又交换任务,不断覆盖战线。特别是在同敌人展开“肉搏战”时,采用“三三制战术”可提高行进战斗的效率,又避免了敌军集中火力的攻击,做到兵贵神速。这些电影中没有展现的精妙之处,张崇岫的镜头却一一记录。