提到现代集团,人们马上会联想到现代牌汽车,它别出心裁的外形与可靠的性能,备受大众青睐。

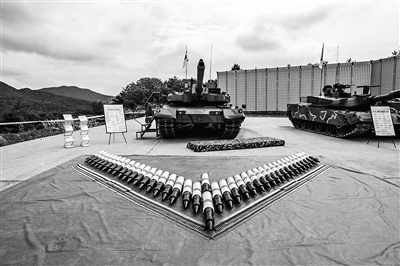

谁能想到,现代集团不仅在汽车制造领域声名远扬,在军工界同样有所建树,生产出韩国军工史上诸多产品——越野机动性能良好的K1坦克、大家耳熟能详的K2主战坦克、韩国人眼中的宠儿“勇”式装甲车等等。

如果说造汽车和生产坦克有一定联系,那你一定想不到,被韩国媒体誉为“梦幻战舰”的“世宗大王”号驱逐舰,装备AIP推进系统的“孙元一”号潜艇,也与现代集团有着千丝万缕的联系。

企业最大的风险是不变,要么“自杀”重生,要么“他杀”淘汰

在百舸争流的市场竞争中,一家企业想要长盛不衰,必须紧跟时代发展潮流,顺势而为。

现代集团的“从军”经历并非偶然。上世纪70年代初,韩国缺乏建立自主国防工业的经济基础,只能依靠引进国外装备满足国防需要。基于“汉江奇迹”带来的国民经济增长和外部良好环境,韩国敏锐抓住时机,先后颁布了《促进军工生产临时办法》和《军需法》,鼓励民间资本投入国防工业,通过减免税收等一系列措施,鼓励国内企业与政府合作,突破武器装备研制生产的困境。

现代集团顺应发展形势,在利好政策的推动下趁势进入军工圈,并迅速站稳脚跟。当时,韩国军队装备的是M47和M48主战坦克,相比国外的T-62坦克各项指标都要“低一截”。因此,研制一款新型主战坦克迫在眉睫。现代集团因在汽车制造领域积累了丰富经验,被韩国政府寄予厚望。在克莱斯勒防务公司的帮助下,现代集团很快建立起世界先进的坦克生产线,并在其提供的样车基础上,改造出当时被认为“最适合在韩国使用的主战坦克”K1。

这款坦克既有Ml坦克成熟的火控系统,也有与“豹2”坦克同宗的可靠的柴油机动力装置,加上较轻的车重、良好的越野机动性和独特的混合式悬挂特点,Kl坦克在崎岖的地形条件下显示出良好的机动性能。K1坦克的成功量产让现代集团成为韩国第一坦克制造商。

随后,现代集团继续在军工领域扩张。从K1坦克的样车仿制到K2主战坦克的量产,再到“世宗大王”号驱逐舰横空出世,现代集团的军工产业在一次次自我挑战中快速成长,不仅在国内赚得盆满钵满,在海外市场也迅速占有了一席之地。

一位知名企业家曾说:“最大的风险是不变,要么‘自杀’重生,要么‘他杀’淘汰。”跨界企业在业界并不鲜见,但如现代集团横跨多个领域还做得如此出色的并不多。企业要想在激烈的市场竞争中高人一筹,必须有求变的胆识,学会主动适应时代发展。现代集团就是在不断求变中,摸索出了一条适合自己的路,最终在残酷的市场竞争中杀出重围。

质量是企业生存之本,跨界名企刮起一股“韩流”

探寻一家企业的成功秘诀,先要查看它的历史。现代集团如此盛名,和它的创始人郑周永个人行事风格是分不开的。郑周永高度重视产品质量,并将高质量理念贯穿于研发、生产的各个环节。

郑周永在建厂之初就确立了“现场主义”的管理模式,要求家族中的15个弟弟、8个儿子和1个女婿全部站在生产经营一线,对产品质量进行严格把关。

当时,在现代集团流传这样一则故事:一次,工人们看到郑周永的儿子郑梦九站在“索纳塔”组装线旁,盯着汽车发动机舱内五颜六色的螺丝钉、胡乱放置的各种线路和将要被安装到汽车上的零部件皱起了眉头。接下来,在场的人便听到了他响彻厂房的咆哮声:“只有把质量提高到更高的水平,我们才能生存下去!”

现代集团对产品质量的追求,不仅体现在汽车制造上,还延伸到军工产品的生产过程中。1969年,韩国开始实施“军工造船计划”。出于对现代集团的信任,韩国政府对现代集团旗下的造船公司进行资金扶持。得益于政府的支持,不到10年时间现代集团就打造出当时亚洲最大的造船厂。

高速发展的现代集团并没有被成功冲昏头脑,他们始终将高品质作为极致追求。在接到生产第一款蔚山级大型国产护卫舰的订单后,为了达到韩国海军对改进型舰艇高速、灵活的设计要求,从1981年首艘蔚山级护卫舰服役,到1993年第9艘“全州”号下水,现代集团进行了12年精心打磨,每一艘战舰性能都有所提高。如今,距离首舰服役已经过去了38年,但蔚山级护卫舰凭借优异的性能,依然在韩国海军中占据举足轻重的地位。

追求质量、打造精品,是现代集团成功的秘诀。纵观世界军工业发展史,大张旗鼓、高调亮相的跨界企业如过江之鲫,但绝大部分都无奈地走向失败。但现代集团推出的产品,小到坦克、装甲车,大到驱逐舰、潜艇,都能在所处的时代打下深刻烙印,刮起一股“韩流”。以至于在韩国流行这么一句话:“你可能不认识韩国明星,但你一定知道现代企业。”

对企业而言,能不能在市场竞争中站稳脚跟,能不能让客户在琳琅满目的产品中选择自己,高质量是企业“战风斗浪”的“压舱石”。

今天优势总会被明天趋势代替,买来的技术必然受制于人

今天优势总会被明天趋势代替,顺风顺水时往往暗藏危机。21世纪初,现代集团内部“风雨飘摇”,解体为现代集团、现代重工集团、现代汽车集团等多家公司。这次解体,使原来现代集团拥有的技术、市场、客户等一系列资源变得支离破碎,现代集团旗下的军工企业开始走“下坡路”。

逆水行舟,不进则退。面对全新的市场竞争,核心技术才是企业发展的“不二法门”。当时,现代重工集团为了追求高效益,只是进行技术引进和设计拼装,关键技术不得不受制于国外企业。就拿为国外制造的何塞·黎刹级隐身护卫舰来说,除了指控系统和数据链采用韩国韩华集团的产品外,大部分电子设备和武器装备都需要从国外进口。

究其原因不难发现,军工产品缺乏核心竞争力、技术创新疲软等问题,与现代集团解体不无关系。现代集团所属企业之间原本畅通的技术共享渠道被打断,蓬勃发展的民用技术不能有效反哺到军工企业中去,这些问题成为军品发展的“拦路虎”。

从另一个角度来看,这些问题与当时韩国军工体制有着一定关系。韩国不少军工企业被称为“喝军队牛奶长大”的。现代集团旗下军工产业相对于民品业务来讲,无需在残酷的市场竞争中浴血厮杀,就能背靠国家政策拿到“照顾”订单,再加上宽松的技术引进环境,各种先进武器的快速投产便不足为奇。

但是,当优异的纸面性能数据带来的“惊艳”逐渐消失,人们不禁反思,如果技术可以轻松花钱买到,还有多少企业甘愿冒着失败的风险去追求创新?一旦掌握不了核心技术,企业在市场竞争中的优势还能维持多久?

以现代重工集团研制生产KDX-2和KDX-3级驱逐舰为例,这两型舰从技术指标来看都是世界领先。但在建造过程中,媒体爆料两舰的防空导弹等武器居然都只装备了一半。韩国海军高层人士回应,根据预算武器配齐需要3-4年时间。虽说有预算的原因在里面,但关键技术的缺失是影响建造速度的一个重要方面。

所以,我们不否认引进技术对企业发展的积极作用,但是如果把技术引进当成企业发展的“兴奋剂”,牵不住自主创新这个“牛鼻子”,那就好比再美的花朵,在暴风雨来临时终将凋谢。

回顾这些年以来军工企业发展的兴衰史,有太多的名企曾创下辉煌却又湮灭在历史长河中。失败的原因各有不同,但掌握不了核心技术这个“命门”,对任何企业来说都是致命的。只有把核心技术牢牢掌握在自己手中,才能在强者如云的“擂台赛”中,闯出自己的天地。

照片提供:杨孟德