初秋,黎明,喀喇昆仑山上一个普普通通的早晨。

但对于新藏线上兵站的兵来说,这里的每一个早晨都不普通。昆仑山上一顿热气腾腾的早餐,只有亲自品尝过才知道其中滋味。

这里,是海拔3700多米的三十里营房兵站。这里的黎明是宁静的,这里炊事班的战士永远是黎明点亮第一盏灯的那个人,他们的故事也永远是冒着热气、透着香气、暖人心窝……叫人听了不想家的那一种。

此刻,本报一支采访小组正行走在喀喇昆仑高原上,请看前方记者发来的一线见闻。

——编 者

凌晨的昆仑雪山还在沉睡,蓝黑色的天幕,寒星闪闪。三十里营房兵站三楼的宿舍,亮起了第一盏灯。

距离吹响起床号还有一个半小时,炊事班的战士们被闹铃叫响。简单洗漱后,班长乔彧红和战士们来到操作间,开始为部队官兵准备早餐。

新藏线上,兵站是往来部队行走昆仑的驿站,是高原军人温暖的家。兵站炊事班的主要任务是围着灶台转,战士们的生活大多“两点一线”——宿舍和操作间。

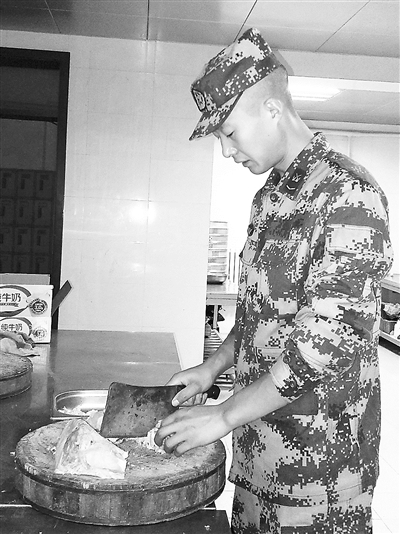

撸起袖子,炊事班副班长刘红坤露出一双结实的手臂。细看,他的两只胳膊竟是一粗一细,右臂明显更壮。作为兵站的“主食大拿”,刘红坤一天最多曾揉出400个馒头。今天,为机步师修理营的几十名战友做饭,算是很轻松。

也是用这双手,刘红坤在射击训练中打出“胸靶10发全中”的好成绩。奔着当狙击手的梦想,刘红坤8年前参军入伍,谁知进了部队的厨房就没再出来。“可得注意保护眼睛,千万不能近视了。万一还有机会转行去当狙击手呢?”班里的战士都知道刘红坤的“小心思”。

列兵周林将一把红艳艳的枸杞撒进刚上锅的玉米面粥里。“咱们这么冷的地方,大家上来就是想吃一口热热的饭,加点枸杞更有营养。”这个来自贵州黔南的小伙子,到三十里营房当兵还不久。去年,19岁的周林还在大学一年级读数学系。教导员谢孟岑笑着告诉记者:“这娃,就是闷头干活,一个人能干几个人的事!”

通常,周林会在枸杞粥上桌前,为就餐的官兵单独准备一碟白糖。他觉得,早餐中这点淡淡的甜,能让战友们品味出更多快乐。

有节奏地挥刀,精准地分割,下士李国章举刀将鸡肉剁成小块,为早餐的辣子鸡备料。

来到兵站炊事班之前,李国章是“对门”三十里营房医疗站的兵。他会开救护车,会输液打针,会炒菜做饭,还会弹吉他。“我还是喜欢做饭,最有成就感!”李国章腼腆地笑了。

调料车推到灶前,第一层是装在不锈钢调料盆中的白糖、食盐、鸡精等8种粉末状调料,第二层是陈醋、生抽、料酒等10多瓶各色液体调料。

抽油烟机轰隆隆响起,28岁的班长乔彧红一手掂起20多斤重的炒锅,一手抄起炒勺,开始炒辣子鸡。为了让食材受热更均匀,乔彧红将炒锅上下颠了六七十下。

蒜薹肉丝、西红柿炒鸡蛋、辣子鸡、蛋炒饭,不到15分钟,4样色香味俱全的热菜热饭就装进了保温餐盒。左手反手叉腰,右手上下甩动,做完饭,乔彧红终于可以放松放松。

天色渐亮,馒头和牛奶已经在高压锅中热好,凉拌葱头和“老虎菜”也装进餐盒,所有饭菜准备妥当。8点50分左右,第一批前来用餐的官兵坐定,开始在这海拔3700多米的三十里营房兵站享用这顿暖心暖胃的早餐。

不只三十里营房,新藏线上座座兵站,都有炊事班起早贪黑,用全部心意为部队战友们备好热气腾腾的早餐……

边关味道

图①:三十里营房的黎明,当兵站的第一盏灯亮起的时候,炊事班的操作间已一派忙碌;图②:这是昆仑山上一顿热气腾腾的早餐的味道;图③:大学生士兵蒋建春跟着炊事班副班长刘红坤学会了蒸馒头,这是他的父母没有想到的;图④:炊事员李国章正在剁辣子鸡备料,这双手会开救护车,会输液打针,会炒菜做饭,还会弹吉他;图⑤:每天颠炒锅的时候,是炊事班长最累也是最满足的时候;图⑥:通常,周林会在粥里撒上枸杞。

融媒体策划:柳刚、许必成 摄影:郑强龙、张虎、谢孟岑 视频制作:郑强龙、张虎