“爸爸,窗户为什么会响?”

“这里风大。”

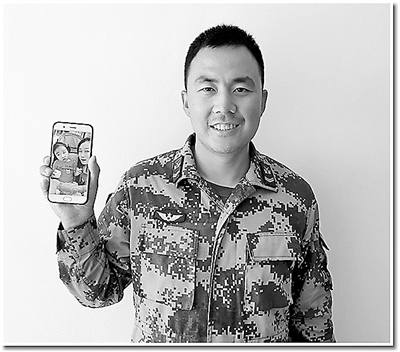

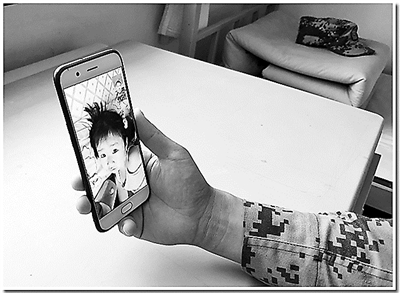

长年驻守阿拉山口,新疆军区某边防连上士闫晓飞只能通过手机和女儿视频。年仅4岁的小萱萱,对手机里的爸爸既亲切又好奇——每次和爸爸通电话,这个聪颖的小姑娘总是格外关注电话那头与爸爸有关的一切。

电话那头是什么?闫晓飞回答次数最多的是风。

到过阿拉山口的人都知道,这里风大,一年到头刮个不停,守卫在这里的哨所有“风口第一哨”之称。连队老兵说,这里每年8级以上的大风能刮160天以上,风力最大时可达10级。“人在风里站不住,外出执勤腰缠绳”,是这里恶劣环境的真实写照。

闫晓飞的家在东北。在这个风口哨所,他已坚守了11年。艰苦的环境他早已习惯,上哨执勤之余,远方的家人成为他每天的牵挂。

4年前,闫晓飞和妻子迎来了宝贝女儿萱萱的降生。一提起女儿,闫晓飞的言语中透露着欣喜,也有少许遗憾:女儿4岁多了,父女俩在一起相处的日子只有几个月。

闫晓飞的愧疚,妻子冀丹丹心里最清楚。夫妻俩每次通话,冀丹丹总会把女儿成长的点滴故事讲给闫晓飞听:“今天,萱萱说想爸爸了”“萱萱说爸爸特别厉害,他在保卫祖国”……

女儿的成长是闫晓飞最想知道、也是最关心的,作为父亲,他只能通过“热线”传递浓浓父爱。

窗外狂风大作,闫晓飞思绪如潮。时间回溯至初到边防连的那一年,闫晓飞第一次参加巡逻执勤,老天就给这个新兵来了个“下马威”。

狂风里,体重只有50多公斤的闫晓飞被吹得东倒西歪,他跟不上队伍,身上的巡逻装具只能让战友帮忙背着。带队执勤的李超,让他站在队伍中间,战友们用背包绳将彼此连成一串,一路艰难前行。

好不容易到达目的地,10米高的执勤哨楼又成了“拦路虎”。

边防连有个传统,大风天里,为了防止站立不稳,新兵上哨楼必须抱块石头。老兵们原本以为抱着石头上楼的闫晓飞,不会有什么大问题,可闫晓飞才爬到了一半,就站立不稳无法前进。

无奈,班长王斌用背包绳把他拉上了哨楼。“头一回巡逻就‘拖后腿’……”闫晓飞越想越泄气:难道自己真不是块当兵的料?

真正的变化发生在此后不久。一天,指导员王林带他走上连队附近的一座山顶。在那里,王林给他讲述了这样一个故事——

1962年,阿拉山口地区没有边防部队驻守,连队第一任连长吴光胜一行17人步行来到阿拉山口安营扎寨,没有营房,他们就在石头缝里打地窝;没有伙食,他们就挖野菜充饥。他们在这里一守就是7年,结束了阿拉山口有边无防的历史。2001年,吴光胜去世后,他的女儿含泪把他的骨灰撒在这里,她说:“父亲一生牵挂阿拉山口,他常说,在这里守防7年,是他一生最大的荣耀。”

老连长的故事给闫晓飞带来深深的触动:好兵不是天生的,而是经年累月不断磨砺而成的。

后来,闫晓飞刻意让自己的体重增加了10公斤,累计徒步参加巡逻上千公里,走遍了连队防区的每一个角落。再后来,他成了连队最老的兵,更成了战友眼中的“巡逻通”“活地图”。

“连我自己都没想到,能在这里守这么久。”闫晓飞说,如今他已经懂得了老连长女儿口中的那句“边防魂”——那是边防军人坚守之魂,也是忠诚之魂;是一种精神的礼赞,也是一代又一代边防军人的精神传承。

“我相信多年以后,女儿也会为我感到骄傲的。”说着,闫晓飞向视频里的萱萱挥了挥手,脸上露出了军人父亲特有的笑容。

“咫尺”亲情

爸爸捧着手机看女儿,女儿望着手机想爸爸。网络传递着即使远隔千里也阻隔不断的父女亲情。

照片由闫晓飞本人提供