位于黄土高坡的山西省临汾市隰县,因为独特的自然环境,盛产玉露香梨,被誉为“中国玉露香梨第一县”。如今,以玉露香梨为主的梨果产业,已经成为隰县农民脱贫的主导产业。

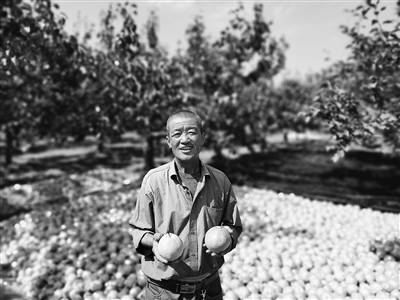

玉露香梨在隰县的大面积栽植成功,离不开一个人,那就是当地的梨果专家、66岁的退伍老兵李元生。金秋时节,笔者在隰县的一座果园里,见到了当地百姓口中这位把“梨蛋蛋”变成“金蛋蛋”的“教授”,留下了深刻印象。

上图:李元生在他的果园。

解玉秀摄

印象一

知恩图报

1953年,李元生出生在山西省隰县寨子乡坪城村,那里山高坡陡,交通不便,当地乡亲的生活境况,可谓一穷二白。

贫穷的记忆打小就深深烙在李元生的脑海里。他家里兄弟姊妹多,饿肚子是常有的事,好在有左邻那几勺面糊糊,右舍那几件旧衣裳,日子才勉强过得下去。

知恩图报,因此成为李元生家的“家训”。抱着走出去学本领回报乡亲的朴素愿望,1972年李元生应征入伍,成为铁道兵某部一名战士。4年后,经过军营淬炼、已经成为一名党员的李元生,光荣退役返乡。

那时,县里要办一座育林苗圃,缺少一名得力的负责人。负责“选将”的寨子公社主任秦晋接连物色了几个人选,都不如意。他正一筹莫展之际,退伍兵李元生来公社报到。秦主任翻看了一遍李元生的档案,再看看面前这个憨厚敦实的后生,握手时还摸到他手掌上厚厚的一层老茧,顿生“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”之感,当即朝李元生肩膀上一拍:“就是你啦!明天到西上庄林场报到,担任连长!”

在林场,李元生一干就是七年,工作干得有声有色。但事业上的成功并未让李元生满足。看到乡亲们的日子依旧是饭碗里面没油花、一件衣裳穿几年,他总觉得自己该为他们做点什么。

党的十一届三中全会公报发表后,李元生从中看到了希望。不久后,他将一张辞呈和一份回村携手乡亲摆脱贫困的规划交给组织,上级党委批复了他的请求。

1983年,进入而立之年的李元生,回到故乡坪城村挑起了村党支书的重任,带领乡亲们一起向贫困“宣战”。隰县当地土质疏松,日照充足,无霜期长,昼夜温差大且无工业污染,水果生产自然条件得天独厚。李元生觉得,可以在这方面做一篇“大文章”。

在李元生的谋划下,村里第一座果树苗圃站很快建了起来,一次性栽植了200亩梨树和200亩苹果树,1985年底就为村民创收48万元。村民们得到实惠,看到希望,干劲更足了。之后3年果树栽植面积连续扩大,至1988年全村收入已达120多万元,成为全县屈指可数的户均年收入达万元的富裕村,李元生也成了远近闻名的能人,获得农艺师职称。

印象二

敬业无我

在隰县,大大小小的玉露香梨园有几万个,总面积达20多万亩,占农作物耕地面积约80%以上。

树有根,水有源。追溯隰县玉露香梨的发展脉络,人们都会想到李元生果园里的两棵“功臣树”。全县所有的玉露香梨树都是由这两棵“功臣树”及其后代衍生出来的。

时针拨回到1988年。因为脱贫业绩突出,县政府将李元生从一名普通农民转为吃县财政饭的正式职工,并赋予他一项艰巨而光荣的任务:培育适合本地土壤气候生长的果树。在省农科院专家的指导下,县政府投资4.8万元,引进了白梨、沙梨、西洋梨、秋子梨等四大系统的126棵梨树苗交给李元生。

初接这项任务时,李元生也有过犹豫,因为家里离不开他。当时,李元生虽说由农民变成了职工,但身上的生活重担一点都没变轻,上有两位生活难以自理的老人,下有4个未成年子女,爱人还疾病缠身,他家的灶台上长年摆着药罐子。

“这是组织对我的信任,必须干好,家里再困难也要咬牙坚持。”四年军旅生涯磨砺了李元生不屈不挠的意志,他狠下心带上铺盖卷一头扎到园子里。在果园里,他像护士一样护理着126棵实验果树,每棵树都要建立一本档案,从树枝发芽开花到采果入库,从剪枝、灌溉到锄草施肥,从树上剪果到套袋拆袋等一系列栽培管理都进行详细记录,每项作业完成一次至少需一周时间,常常十天半个月与家人打不上个照面。为了昼夜守在实验园观察实验果树在不同生长周期内的习性和结果演变,他经常把铺盖卷摊开在果树下过夜,着急时就用旱井蓄的雨水烧饭……

李元生哽咽着讲述了一件往事。2004年初秋,他忙得连续20多天没顾上回家。一天深夜,电话铃响起。“爸,你快回来,大姐昏过去了!”电话那一头传来儿子焦急的声音。李元生拔腿就往家赶,把女儿送往医院,却还是错过了抢救时机,26岁的女儿因患急性脑膜炎不幸离世,留给他终身遗憾。

功夫不负有心人。经过李元生的艰辛探索,玉露香梨终于被培育出来,以果体大、果核小、皮薄肉厚、适宜存放等优点,成为适合当地气候土壤培植生长的果树品种首选,经济价值是原产梨的4~5倍,2011年被当地政府正式确定为隰县摘除“国家级贫困县”帽子的支柱产业,成为当地百姓发家致富的“金蛋蛋”。

印象三

惠泽乡亲

长期在果园工作,让黑瘦的李元生看上去就像个普通得不能再普通的农民。但前来拜访的果农们见到李元生,都会亲切地叫他一声“李教授”。在他们眼里,有实践、有理论的李元生,是可以和果树“对话”的。

作为远近闻名的农民梨果专家,李元生对他栽种的果树了如指掌,哪棵树是什么习性,什么时段需要做什么工作,他一清二楚,还记录下10多万字的心得体会,先后发表6篇学术论文,其中一篇被收入了《中华优秀科技论文(农业卷)》。

从事果树栽培44年,李元生捧回过很多省市级乃至国家部委颁发的各种表彰牌匾和证书,但他真正在乎的,是玉露香梨有没有让乡亲们受益。

玉露香梨被当地政府列为发展经济的主产业后,李元生成了抢手的“香饽饽”,每天都有人上门求教,他对认识的不认识的来访者都笑脸相迎,耐心传授。有的乡亲想拉他去自家园子里实地查看一下,他双手一背就跟着人家走了,一点咨询费都不收。

笔者先后三次去果园实地采访李元生,两次碰到他接待客人。

第一次是接待运城市稷山县5位慕名来访者,李元生领着他们满园子转,给他们讲果树为什么要拉条,讲施用有机肥料的好处,讲为什么不宜在果园使用除草剂………讲得口干舌燥了,李元生就从树上揪一颗梨下来,咬一口嚼几下再接着讲,没有一丁点儿架子。来访者中有一位83岁的老人名叫张聚福,曾是稷山县农业局局长。老人拉着李元生的手动情地说:“百闻不如一见,百闻不如一见……”

第二次是接待4位来自运城市平陆县的客人。李元生领着他们在果园里转了一圈后,就和大家席地而坐,回答他们的提问。来访者很尊敬眼前这位看上去“土”得像老农民的专家,一口一个“李教授”喊着。李元生哈哈一笑:“喊我‘李老汉’吧,听着顺耳。”

后 记

采访李元生,感触最深的,是他的花甲外貌下,有一颗年轻的心。这位老兵身上,似乎还保有着士兵的气质,始终保持着一种战斗状态。以他每个月的退休金,按当地物价水平完全可以做到衣食无忧,但他不愿过颐养天年的生活,天天转悠果园才是他最大的乐趣。他床头堆放着一摞书籍,里面除了果树栽培的相关资料,还有三四本哲学专著,得空了他还在研究对称哲学对果树生长的影响,子女们正在帮他整理成论文。已年近古稀的李元生,还给自己的未来规划了新目标:培育彻底告别残留农药的生态有机果品,让消费者真正吃上健康放心的梨果。

李元生的果园里,并不只是他一个人在奋斗。儿子和儿媳大学毕业后,李元生不主张他们留在大城市,他认为如今城乡差别不大,搭乘高铁上北京一天打一个来回不算事儿,挤在大城市没啥好处。他希望子承父业,趁着自己手脚还灵活,能带领孩子们一道完成他培育有机果品的心愿。

果园里,一位围着棵棵果树转悠的老人身后,跟着一对青年夫妇,时而帮着采标本,时而忙着做笔记,一幅教学相长、其乐融融的画面。

愿奋斗者永远年轻!