早上7:30,湖南长沙,朝阳照耀星城。国防科技大学电子科学学院副教授韩韬关上书房门,等候在电脑前,开机、进入教学系统、调试设备,然后看着直播间里的学员头像一个个点亮。

与此同时的千里之外,新疆阿克苏,这里离日出还有两个半小时。学员马振江早早就从床上爬起,半个小时后,他要和队里的同学一道,共同进入网络教室,迎接教员的网上点名。

2月17日,是国防科技大学新学期网上开课的第一天,多个这样的场景在网络两端、屏幕内外上演。停课不停教,停课不停学——受疫情影响,这个初春师生们没能像往常一样在校园的教室见面,却以一种特殊的方式共赴课堂之约。

一课联南北

悠长的军号响起,直播间里,学员们的表现让韩韬有些不适应。在“信号与系统”课上,讲完一个知识点,他问大家:“这部分大家觉得怎么样?能听懂吗?”回应他的不再是学员们肯定的眼神和点头答应,而是弹幕上飘过的一串串“666”“奥利给”,这让一直觉得自己还算年轻的韩韬不禁一阵目瞪口呆。不过没过几堂课,他就逼着自己进入到“新晋主播”的状态:“刚才这道题,选A的同学来扣个1。”

同样“硬核”的,还有该校智能科学学院教授肖定邦。为了准备“微机电系统与纳米技术”课程,他在家里的阳台上开辟了“VIP专区”,不大的桌子上,放置了两台笔记本电脑、一台平板电脑和一部手机,光从设备就能看出这位“主播”的专业程度。“阳台上网络信号更好,两台电脑一台放PPT,一台用来点名和作为其他教学平台备用,平板电脑可以及时看微信群里学员提交的作业,手机用来打电话处理教学中遇到的紧急事情。”

停课不停教、停课不停学。在这个特殊的日子里,一张无形的网络,将天南地北的师生紧紧地联在一起。仅开课第一天,国防科技大学就有95门非涉密课、134个非涉密网络教学班通过多个教学平台展开教学,4000余名学生参与上课。

对于教员而言,上课,是师者的责任。为了这份责任,教员们使出浑身解数,在办公室、书房、阳台、餐桌等不像课堂的地方开堂授课,搭建起一个个直播平台。这些“新晋主播”们,也许架设的网络教学环境不一定专业,但授课态度绝对端正、课程标准绝对一流。

对于学员们来说,上网课,似乎是一件“很潮”的事情。8点上课,家住黑龙江黑河市的学员沈鹏7点不到就盘坐在火炕上打开电脑,早早地候在了直播间,他想要提前看个新鲜。湖北疫区的王卓之刚进直播间,老师和同学们的私信就一个接着一个地向他“砸”来:“怎么样?”“可别出门啊!”不断滚动的信息让他眼眶发热。而对于“00后”学员庞博来说,上课时他尚且还能“hold”住一些,一边认真听讲一边做着笔记,时不时按照教员的要求在弹幕里进行课程反馈;一旦到了课间,立马就“飘”了:“来刷波大火箭”“弹幕附体”“前方高能”,屏幕上飘过的一条条弹幕仿佛在表明,没有了教员近在咫尺的“威压感”,网上的他感觉“人生已经到达了巅峰”。

一个年代有一个年代的表达。对此,肖定邦有着别样的理解:“发弹幕,是年轻人特有的表达方式,这样既能得到课间的放松,也有利于疫情之下的心理调适,只要不影响学习质量,我们不会过多干涉。”为了尽快“吸粉引流”,上完课后的他在朋友圈发了两张网课的截图,还不忘“自黑”一波:“做个主播不容易,把电脑垫高了10厘米,也没拍到发际线。”

一群夜猫子

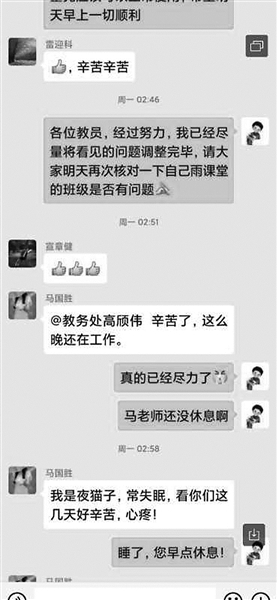

2月17日凌晨2:50,离正式开课还有5个多小时,该校电子对抗学院教务参谋高颀伟在网络教学运行群里发了一条消息:“各位教员,我已经尽量将看见的问题调整完毕,请大家早上再次核对一下自己的班级是否有问题。”

本以为要等到第二天早上才能得到反馈,不承想,群里的消息一条接着一条地蹦了出来。冷不丁,有人冒出一句:“都是夜猫子!”

一堂网课,看似轻松。课堂两端,仿佛只有教员和学员,但为了“如期开课”这4个字,学校的教职员工已紧张地忙碌了半个寒假。

这种紧张感,从该校教务处处长雍成纲办公桌上的一份工作清单中就能感知一二:大年初三,制定学校网络教学应急方案;开课前半个月,学校常委会专题研究;开课前一周,完成数据导入和教学设备配发;开课前三天,完成所有网络课程的试讲验收……

一边是严峻的疫情,一边是不断倒逼的开课时间,所有人都像上紧的发条,不约而同地开足了马力。

深夜的台灯下,高颀伟转了转脖子,望着后台近8000条数据,长吁了一口气。不到两天的时间里,他和教学平台上演了无数次崩溃调整、再崩溃再调整的“相爱相杀”,最终将所有的教员、课程、教学班和学员信息相互关联。“我快要被平台搞疯了,我估计,平台也快被我搞疯了。”

一台电脑、一块白板、一本教材。镜头前,电子对抗学院副教授杨国正拿着教材进行讲解,像极了“只要998,立马拿回家”的电视导购。

为了给大家“打个样”,杨国正主动请缨上一堂示范课,领导和专家督导组成员轮番上阵,他们尽最大的努力,做最坏的打算,硬是把网课中可能遇到的各种问题过了一遍。教员牛朝阳也几乎找遍了所有能用的教学平台,一个个地试用,一个个地筛选,最后确定的方案为后来团队的教学实施提供了最优解。

“为了上好网课,全校上下都动了起来。”雍成纲说,从教学平台的扩容协调到教学设备的保障配备,从网上教学的业务培训到各门课程的试讲验收,从课程内容的保密审查到课程质量的听课督导,从各类信息的系统录入到各门课表的分发通知……开课前的每一项工作,都像是一场硬仗。“欣慰的是,在大家的共同努力下,从开课的情况来看,我们的答卷还算不错。”

一切在变好

“上个学期末,我们还到学员队了解大家喜欢什么学习平台,本来是想为课程建设做准备,没想到这下正巧赶上了。”韩韬告诉记者,早在2016年,他所在的教学团队,就开始着手准备信息化教学建设。三年多来,这门“信号与系统”已经实现教材、视频、仿真、测试、管理等各个环节的整体网络化,并获得国家级精品资源共享课。“这次网络教学对我们不太像是考验,更像是对平日工作的一次检验。”

但对于大多数人来说,面对不期而至的网络教学,无论是教学平台建设方还是教学管理者,包括教学一线的教员和学员们,并不是所有人都准备得那么充分。

一说到教学平台,每个教学管理工作者都有一肚子苦水。“每次上线都有‘惊喜’,在用户量猛增的情况下,平台服务器响应速度明显下降,数据维护工作显得尤为艰难,一会儿这里数据丢失,一会儿那里更新不成功。”电子科学学院教学助理邵恒已记不清自己究竟熬了多少夜、抓狂了多少次。

第一次上课,牛朝阳就赶上了平台的大面积堵车。“平台被迫实施了限流,很难登上去。幸好我们提前准备了预案,及时地转移了平台,才把课上了下去。”

接受一件新鲜的事物,大都需要磨合,阵痛总是难免的。但新事物也总会在磨合中顺畅,在阵痛中生长。

随着教学的不断推进,教员们逐渐熟悉了各类平台的特点,也习惯在A计划之外,再备份B计划、C计划,甚至D计划。不知不觉间,网课的优势也在一点点显现。

在学员的强烈要求下,韩韬最终选择了在B站备份直播,上午的课程刚一结束,他就将视频分段剪辑,赶在下午上传网络。“那些在湖北疫区的学员,哪怕因为直播时网络太卡影响了听课质量,下午也能在网站上看到录播的视频,这样就不会影响下一次课的进度了。”

“虽然跟平时授课相比,少了一些眼神和肢体上的互动,但通过网上教学,每个学员发言的机会反而更多了,教员对课堂的掌控其实比以前更量化、更全面。”几堂课下来,肖定邦感觉到自己的脑袋里仿佛又被打开了一扇“天窗”,“以后学生返校后,我们还是会配合采取这种教学模式的。”

下午4:10,肖定邦结束了一天的授课,初春的暖阳透过阳台洒在他的“主播机位”上。

“一切都在慢慢变好。”肖定邦合上电脑,望向窗外。

图片说明为:

“新晋主播”不好当。特殊的“开学”第一课背后,是教员们连续数日的精心准备和快速“转身”。

王宗怡、牛雨丞摄

采访手记

初春,军校师生共同迎来了网上开学第一课。与往常相比,这个开课之春被赋予了更多的含义。

“停课不停教、停课不停学”,这10个字承诺虽短,分量却很重。

在抗日战争的硝烟中,抗大的师生们把一个个窑洞作为教室,课堂上传递的不仅是知识,更是民族解放的信念;抗击疫情的日子里,军校师生用一块块屏幕组成课堂,网络两端的对话中,交互的不仅是课程内容,更有冬天终将过去、春天定会来临的乐观。

这堂特殊的网课,教给大家责任:无论时空如何变换,无论战火还是疫情,老师的责任就是上课,学生的天职就是学习。这堂特殊的网课,教给大家信心:纵使千难万难,书声中总有一种希望,让人热泪盈眶。这堂特殊的网课,教给大家创新:学生在哪里,老师就去哪里,课堂可以在线下,可以在网上,可以在学生能够吸取知识的每一个地方。时代在变,教学方式在变,一切都在改变,唯有创新求变永恒不变。