我曾在西藏军区当了近10年话务兵。1977年,我因身体原因调离拉萨。在登机的舷梯上,遥望贡嘎机场四周连绵不断的山峰,我在心里默默地说:“再见,拉萨!再见,西藏!再见,我的第二故乡!山那么高,路那么远,何时我能再回来?”

13年后,因为单位要求赴西藏执行一项任务,我再次来到拉萨。那天,汽车刚一停下,我飞快地打开车门跳下车厢,一眼就望见红山上被阳光照耀的金顶。“布达拉宫!”我禁不住大声呼喊。同行的战友说:“看你,就像回家一样!”

又是33年过去。或许是年纪越来越大的缘故,这些日子,高原上的一草一木,一张张充满青春气息的笑脸,时常走进我的梦境。在新春到来之际,真想问候当年顶着“高原红”并肩战斗的老战友、曾在雪域高原绽放芳华的话务女兵:你们还好吗?

进藏路长

1968年春天,我们40个北京籍女兵穿着新军装,登上西去的列车。在青海省西宁市经过15天的训练,我们乘汽车进藏。那是一辆带篷卡车,人货两运。我们坐在大米袋子上,在沙石铺成的“搓板路”上颠簸。

从西宁到拉萨近2000公里的长途跋涉中,我们每天夜宿兵站。条件好一点的兵站是木屋或土坯房,屋子里是实心土炕。这种实心土炕不是像北方那种可以烧热的炕,上面只铺了一层羊毛毡子,冷冰冰的。虽然当时条件艰苦,但大家好像都有心理准备。我们这些北京姑娘,没有一个偷偷抹眼泪的。

一路上,最让人难受的是高原反应。我们头痛、呕吐、发低烧,白天走路犯迷糊,像踩在棉花上;晚上睡觉不踏实,感觉“云遮雾罩”。更煎熬的是吃饭,米饭是夹生的,馒头发不起来,让本就没有食欲的我们,更吃不下饭。

记得接兵女干部每天点名时,总要教我们一些克服高原反应的方法,表扬能吃得下饭的新兵。其实,她和我们一样,嘴唇是紫黑色的,走路也喘着粗气。好在有这位女干部的鼓励,有战友们的陪伴,我们的身体一天天适应,高原反应一天天减弱。

后来,我们不但能吃得下饭,还学会了吃“大锅饭”的诀窍。那时,在青藏线的兵站吃饭,几百个兵“里三层外三层”地围着几个大饭盆,吃饭需要一定的“智慧”。吃米饭时,我们先盛半碗,快速吃完后再盛冒尖的一大碗。吃馒头时,我们一手拿着一根筷子,从拥挤的男兵胳膊缝中伸进去,感觉到软软的东西就使劲扎。转身冲出来时,筷子上已经插了好几个馒头。

青藏线上有个地方叫“五道梁”。当地有一句顺口溜,“上了五道梁,难见爹和娘”,可见这里的高原反应有多严重。回想起来,我们这群新兵当时真是“初生牛犊不怕虎”,还在五道梁兵站打了一场篮球赛,上下半场各10分钟,中间休息20分钟。如今,我早已记不清谁输谁赢,只记得打完球后气喘吁吁,四周是密密麻麻观赛的人群。

离开西宁第9天,我们终于进入拉萨。快步跑进军区大院,只见一座三层小楼,一大片铁皮顶的平房,一个简易篮球场,篮球场上有一群活力四射的兵。

这就是我们今后要工作和生活的“家”。

新年“团拜”

新兵下连后,我被分到西藏军区原通信总站,成为一名话务兵。

由于高原山高路远,通信线路长,通话质量差,话务兵除了转接电话外,还承担为军区用户传话的任务。为了听清楚线路里微弱的声音,我们要排除一切声音干扰,有时甚至要钻到机台下面,捂着耳机仔细听。为了让用户听到传话的内容,我们还要扯开嗓子一个字一个字地喊,声音之大,常常让同一个楼层的通信处参谋们感叹:“好大的嗓门!十里八乡都听到喽!”

高原话务兵的生活训练虽然忙碌,却常常带给我们难忘的体验和感动。记得那是1975年,我和战友们在除夕值夜班。零点一到,“北京”方向的红灯亮了,坐在“一号台”前的我马上接听。耳机里传来一个甜甜的女声:“新年好!拉萨,我是北京。给拉萨的战友们拜年了!大家新年好!”可能是这个问候太突然了,我一时不知如何回答,只是一个劲儿地说“谢谢”。

或许是夜里的值班室太安静了,周围的战友们似乎都听到来自“北京”的问候,纷纷围了过来。我干脆摘下耳机放到机台上,与大家一起静静倾听。

“北京”又说:“拉萨,黑龙江的战友要跟你们说话。”紧接着,耳机里传出带着东北口音的问候:“拉萨过年好!你们那边下雪了吗?我们这里的雪都要没过腰啦!”我们连连热情回应。

“拉萨,拉萨,你们想要哪里?”“北京”悦耳的声音再次响起。一位战友脱口而出:“海南!”当我们向海南的战友说明自己驻守在拉萨,向他们送上新春问候时,话筒对面的声音明显“提高了八度”。印象中,接线的海南战友说他们值班时穿着短袖,我们穿的是厚厚的皮大衣,还冻得打哆嗦!

就这样,那年除夕夜,“北京”为我们接通多地战友的电话。大家用各地方言互致问候,气氛十分热烈。

那晚的电话拜年结束后,大家的兴奋劲儿久久不散。战友们说着笑着,一直到天亮。从那以后,好几年的除夕夜,值班室总有类似的“团拜”,让我们这些远在高原服役的姑娘,在寒冬里心里暖洋洋的。

我是“海燕”

上世纪70年代,一幅名为《我是“海燕”》的油画,曾在社会上产生广泛影响。这幅画作生动描绘了话务女兵在暴风雨中检修通信线路的形象。看过这幅画的许多战友都说,我也算得上是那样英勇的女兵。

1969年底,西藏军区组建前线指挥部,从通信总站抽调8名女兵成立前指总机。成立第一天,我们把两部磁石总机抬到一道小山沟里,并排放在一块凸起的巨石下。一块卡车篷布从巨石上垂下来,上方用石头压住,用来遮挡风沙。

第二天凌晨3点,我接替战友开始值班。坐在总机前,只听篷布外的风越刮越大。突然,一阵狂风吹来,卷起厚厚的篷布。

“要是压篷布的石头掉下来,怕是要砸到总机!”想到这里,我马上顶风爬上巨石,脚蹬在石头的裂沟里,双手紧紧拉住快要飞起的篷布。我整个人几乎躺在巨石上,风卷着篷布,篷布拉着我,一点一点向巨石边缘移动。为了总机的安全,也为了不让自己从巨石上摔下去,我知道决不能撒手。就在我快坚持不住时,不远处的两名男兵发现了这一险况,先后爬上巨石,费了好大劲儿终于固定住那块篷布。

此后,每次看到《我是“海燕”》这幅画,我都会想起那次难忘的经历。其实,我们前指总机的8名女话务兵,人人都是“海燕”。前指总机的工作十分繁重,除了承担话务员的工作,我们还要配合维护班参与通信线路维护。

一次,前指总机的线路中断,经查是通信电缆被破坏,断成了一小截一小截,接都接不上。为了在最短时间内抢通线路,我们连夜背着一捆捆胶皮电缆和被复线,在伸手不见五指的山脊上一步一步放线,终于在天亮前接通线路。回到前线指挥部,大家顾不上休息,又马不停蹄投入日常话务工作中。

前线指挥部艰苦的生活令人难忘。11月的高原,我们8名女兵挤在一个单层帐篷中,两人睡在一个被窝里,盖两床被子和两件大衣,还是经常被冻醒。后来大家用土坯盖起宿舍,才有条件钻进自己的被窝。一日三餐也非常简单,最常吃的是脱水蔬菜和干海带。有时嘴里实在没味道,我们就在热米饭中拌上罐头里的油脂,再撒上辣椒面和味精,吃得津津有味……

我们在前指总机工作了5个月。如今,与战友们聊天、与孩子们“摆龙门阵”时,只要谈到这一段经历,我的言语间总会流露出一股自豪。以苦为乐,扎根边疆,甘于奉献,无怨无悔,这就是我们高原女兵的风采。

(达星星参与整理)

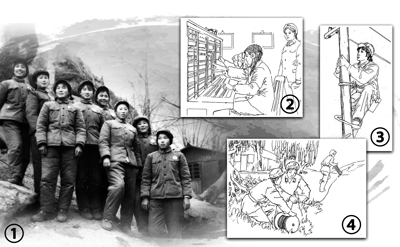

图①:麻晓军(左五)当年与战友们合影。作者供图

图②:话务女兵24小时轮班转接电话。

图③:话务女兵在野外检修通信线路。

图④:话务女兵在前线指挥部建立通信站。

绘图:秦友友

制图:扈 硕