“儿”语

5岁之前我的记忆里是没有父亲这个概念的,有的只是母亲独自一人带着我忙忙碌碌的身影。

而在5岁半那年,一个穿绿色衣服的男人出现在我家,母亲抱着我让我喊他爸爸。我当时的眼神应该是很疑惑的,然后在脑袋里奇怪地想着,咦,他是谁?脸是糙的,他的笑容是慈祥的。从此,我懂得了,原来这个世界上还有一个人叫做“父亲”,可我不懂的是他怎么迟到了这么多年。

奶奶有3个孩子,我父亲是最小的,他出生在遭遇自然灾害的那年,当时全国的老百姓正经历着那场饥荒。因为他是最小的孩子,所以奶奶格外地疼惜。那个年代对于孩童来说最好的零食就是一抹红糖,甜甜蜜蜜,胜过了天下间所有的美味珍馐。后来日子渐渐变好了,父亲喜欢上奶奶做的那碗豆腐面。一把细面,半碗高汤,一杯清水,一块嫩白豆腐,几颗老母鸡蛋,五钱猪油再加一勺桥头老陈家的酱油。父亲说:“娘,你做的豆腐面咋这么好吃呢!”

1987年,17岁的父亲参军入伍。奶奶做的那碗豆腐面父亲也只吃了半碗。奶奶说:“我就不去送你了,家里还有事要忙,有你爹和姐姐去送就够了。”临上列车前,姑姑送给父亲一块表,那是她用攒下的工资买的,姑姑说要让他记得离家的日子和回家的挂念,到了部队要多多写信回家。父亲郑重地点了点头,此刻他胸前的大红花上正闪着几滴晶莹的泪珠。新兵下连时,老兵们按照传统给他们准备了一碗面用来接风洗尘。不知怎么,父亲心里想起了那半碗未吃完的豆腐面,于是几口就把眼前的面吃得干干净净,然后咂咂嘴巴,说了句“味道还差点儿”。

大伯来的第一份信里写道,奶奶在父亲离家的那天哭晕在家里。父亲回了封信,说道:“让咱娘不要太过担忧,我在部队里一切都好,首长表扬我‘小伙子有精气神,劲足’,要我好好表现。”信交给连队通讯员时说,“信很‘重’,你可得把它当作宝贝一样投到邮箱里。”几年后,奶奶生了病,在我出生前便去世了,所以我没有见过奶奶。

2013年,18岁的我参军入伍,胸前带着大红花,母亲在我临行前默默地为我做一碗豆腐面,口里依旧念叨着:“一把细面,半碗高汤,一杯清水,一块嫩白豆腐,几颗老母鸡蛋,五钱猪油再加一勺桥头老陈家的酱油。”却又叹了一口气,“唉,老陈家不做酱油了。”

没有了他家的酱油,这碗豆腐面我也只吃了半碗。母亲很坚强,在我踏上去山西的列车后,她只是抹了两把泪,然后冲我挥挥手以示送别。父亲把那块手表赠与我,并同我握手,他说,“你长大了,该出去闯一闯了。”我接过那块被保养得崭新如初的手表,向他敬了一个蹩脚的军礼。他的回礼很标准。后来我回忆起握手时他手心那黏黏的感觉,自言自语说,“喔,是泪。”

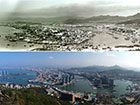

来到革命老区太行山脉,我在这里与战友们一起吸收着前辈积蓄的精神养分。“流血流汗不流泪,掉皮掉肉不掉队”,这句说辞只有经历过的人才能真正体会其中的寓意。巍峨的大山用它雄伟的身躯诉说磐石的坚守,在某个夜晚,我听到风声在向我询问,“嗨,同志,可以借你手表看一下时间吗?”我低头却看到心如镜面,它反射出一串数字——“1987”。我默默说道:“喔,我变成了我父亲。”

到长沙求学后,我勤勉刻苦地接受着系统科学的军事文化教育。于湘江之畔聆听来自于哈军工的辉煌历史;于橘子洲头瞻仰毛主席巨大的头像雕塑;于岳麓山脚感受千年书院的“惟楚有才”。在慢慢成长的同时,我也学着煮一碗豆腐面,“唔,够味。”

未来我如果能够陪伴着妻子迎接孩子的出世,那我会在第一时间亲吻他的脸颊,告诉他,爸爸已经来了,只不过要跟你请很长很长的假。如果我无法听到他在人世间的第一声啼哭,那么我将为他准备一封信,上面将这样写道:孩子,你要记住你的啼哭,它牵动了爸爸的心,虽然爸爸不在你身边,但总有一天你会明白这是军人的传承,是根植于骨子里的,就像你的爷爷那样如山一般的坚定。它比任何奇珍异宝都要弥足珍贵,因为这是我们的职责。

军人、父亲,当这两个称谓聚合在一个人身上,意味着“舍小家顾大家”。军人家里一根梁,更是国防长城的一块砖。他们不能时常陪在孩子身边,履行一位父亲的责任。他们只能默默地坚守在训练执勤一线,在祖国的边疆日夜守望……