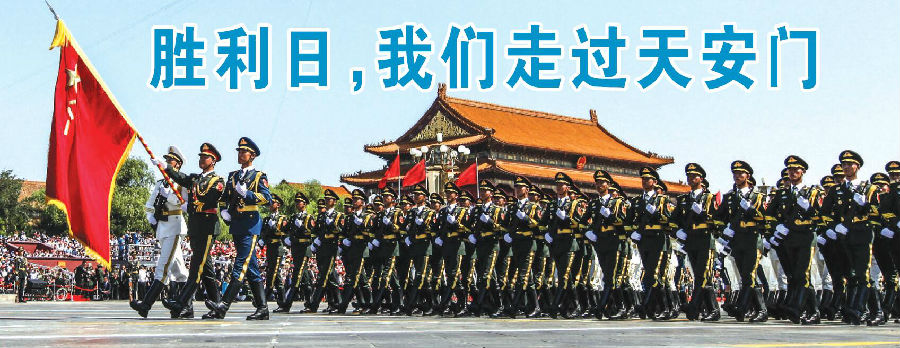

9月3日10时,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念大会开始,28门礼炮同时响起。隆隆炮声中,国旗护卫队从人民英雄纪念碑缓缓走向旗杆,升起鲜艳的五星红旗。礼炮共鸣响70下,那炮声仿佛是从历史深处传来,厚重且震撼人心。这是属于胜利的时刻,也是属于缅怀的时刻,数百辆战车静静停在长安街,1.2万名将士整装待发,他们要以最昂扬的姿态,通过天安门,接受祖国与人民的检阅,以告慰70多年前在疆场上浴血抗敌的先烈,向英雄庄严致敬。

回到英雄的时代

9时43分,雄浑的乐曲响起,全场立时变得安静。《抗日军政大学校歌》《保卫黄河》《游击队之歌》《在太行山上》,这些昂扬悲壮的战地之歌,唱出了中华民族的尊严与不屈。

天安门广场大屏幕上的怀表摇摆,时间从1945年来到2015年。怀表每一次晃动,都让人思绪纷飞。距离抗战先烈用生命为我们赢得的那场战争,已过去70年。纪念胜利的大幕,由此缓缓拉开。

礼炮过后,国歌响起,天安门广场的空气中都充满英雄的气息,他们穿越历史的硝烟,直击后人的心灵。“起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉筑成新的长城……”这首诞生于纷飞炮火中的铿锵之歌,在9月3日抗战胜利70周年纪念日这天演奏并歌唱,对所有中国人来说,都拥有无尽意义。它代表中华民族曾经的血战,也表明我们这些后人扞卫国家安宁的决心,是对英雄的礼赞。

高亢嘹亮的军乐声贯穿阅兵始终,音符将人们拉回英雄的时代,除此之外,还另有作用。分列式中,受阅部队需要根据解放军联合军乐团的演奏来控制节奏。例如,国旗班要随每分钟96拍的国歌升国旗,徒步方队要按照每分钟112拍的节奏在长安街上行进,快一拍、慢一拍都不行。如果奏乐慢了,飞行梯队都到了,徒步方队还没走完;反过来,如果奏乐比预定节拍快,徒步方队走完了,飞机还没到,这就是事故。从某种程度上讲,联合军乐团的演奏直接关系到整个阅兵仪式能否整齐顺利。

任务圆满完成后,中国人民解放军军乐团团长邹锐如释重负。“胜利日大阅兵,既是纪念抗战胜利,也是对无数血洒山河的先烈们的致敬和祭奠,目的是铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。”作为阅兵参阅人员,邹锐很自豪。

旗帜与旗手

9月3日凌晨4时,下士刘浩默默起床。30分钟后,他与战友们在阅兵基地集合。刘浩手里握着一面红色旗帜,上面写着“攻坚英雄连”。旗帜的背后是一个英雄故事。

1945年5月中旬,“攻坚英雄连”的前身随大部队参加宿南战役,展开对日寇的反攻战斗。5月21日,面对敌人一处防御工事,该连冒着枪林弹雨浴血冲杀,有的战士刺刀拼弯了,就用枪托猛砸敌人脑袋;有的战士和敌人撕扭在一起,用牙咬断敌人的喉咙;有的战士重伤倒地,拉响手榴弹与敌同归于尽。最终,他们攻克敌人的坚固据点。如今,作为“攻坚英雄连”的后人,刘浩牢牢擎住这面方队主旗。几个小时后,他就要举着这面旗,与战友们正步走过天安门。

此次阅兵,首次在每支英模部队方队中都组建一个旗手班,由七名旗手高举英雄旗帜,走在方队之前。70面旗帜,每一面都是一段热血牺牲,英雄旗帜飘扬,注目它们的,是后人对先烈的追思与敬仰。

10时53分,刘浩身后的将军领队下达了嘹亮口令:“向右看”。该自己的方队上场了!刘浩立刻潇洒标准地将齐步转化为正步,身后传来熟悉的劈枪声,那是整个方队、整个军队亮剑出鞘的声音。刘浩高举“攻坚英雄连”这面曾经浴血沙场的战旗,正步向前,每一个重音,每一次落足,都仿佛踏在了世界的脉搏。

上场前,方队长进行动员讲话。铿锵有力的话语,冲击着刘浩和战友们的耳膜,鼓荡着他们的热血。刘浩想,70多年前,抗日将士们出征誓师时,应该也是这种昂扬的心情。“如果祖国遭受了侵犯,热血男儿当自强。喝干这碗家乡的酒,壮士一去不复返……”刘浩心中响起《中国军魂》的旋律,这是后辈对先烈们的承诺。

飞越天安门的国旗

许德胜也是旗手,不过是在天上。阅兵首次采用直升机悬挂国旗和军旗的形式接受检阅,空中护旗方队梯队长许德胜作为长机,于10时42分和战友飞过天安门。为出色完成任务,许德胜与战友们没少费心思,单是寻找合适的旗帜材料,就让他们“踏破铁鞋”。

训练之初,一架直升机悬挂红旗顺利起飞,可10分钟后,在巨大风力作用下,红旗被撕扯得满是“创伤”。于是,大家试验了30余种材料,直至找到了神舟飞船返回舱降落伞所使用的材质———锦丝绸,它质量轻、强度大、受到的空中阻力也相对较小,能够担负阅兵受阅任务。

材料问题解决了,飞行中的巨大风力还是时常将旗帜扯坏。后来大家发现,空中飞行时,旗帜的受力点往往集中在尾部,官兵们便在那里给旗帜加装了两个风兜。风兜颜色、材质与旗帜一致,一口大,一口小,风从大口进入,从小口吹出,力量在其中得到了缓解,减小了尾部的摆动,不仅不影响美观,还有效保护了旗帜。

之前所有的细致努力,都将在9月3日得到检验。夜里,空中护旗方队驻地便忙碌起来。整理完毕后,大家集体前往机场,途中,车厢内异常安静。机场里,跑道上开启的引导灯是唯一光源,各机组打着手电走向自己的战机。解下机身上包裹的罩布是机组的第一项工作,借着手电的微弱光束,中队长陈建华三步便爬上武直-10的顶端,解开了罩布。黑暗中,笔者真为他捏把汗,陈建华却说:“这算啥,蒙着眼睛我都能给直升机换个零件。”

罩布全部解开,机组人员一齐上阵,推着战机,一步步走向起飞位置,远处的天边已泛起丝丝微光,这些承载着无数陆航人梦想的战机,要在今天护卫国旗、军旗,踏上阅兵舞台。

出发前,飞行员刘旭明站在镜子前,整理自己的飞行服。虽然是坐在机舱内,但他还是想让自己以最完美的形象接受检阅。

8时48分,塔台前,指挥员下达开飞前的指示。“下面开始对时,”大家跟着计时员的口令,拨动自己的手表,从这一刻起,机组人员们心中已经按下阅兵倒计时。

天安门越来越近,雄壮的乐曲从舷窗飞入,巨大的轰鸣声在天地间回响,空中护旗方队护卫国旗、军旗出现在世人面前。下面一片欢呼,机舱内却异常安静。“准确通过,米秒不差!”指挥中心传来喜讯,所有人这才长出一口气,不约而同地回望已经远去的天安门,感受自己身后那片精彩航迹。

“功勋机”的首秀

随着许德胜所在的空中护旗方队呼啸而至,胜利日大阅兵拉开了帷幕。这一空中方队的最后,是代表空军首个受阅的、由7架红、白、蓝相间的初教-6飞机组成的楔形编队。

这款神似二战飞机的“老古董”,为什么能够被选作受阅飞机?“初教-6列装部队半个多世纪来,已为我军培养出了数以万计的飞行员,航天英雄杨利伟、翟志刚,英雄航天员费俊龙、聂海胜,新中国第一位女航天员刘洋,以及现役所有飞行员,都是从这一机型飞上蓝天的,因此被誉为‘功勋机’‘摇篮机’。”初教-6中队政委于全新说,“它是空中梯队中最具抗战时代特色的机型,在胜利日大阅兵的盛典上亮相,意义非凡。”

除了代表空军首个受阅,首个拉烟也是初教-6中队的一大亮点。拉烟使用的是红、黄、蓝三种颜色。红色代表红旗,黄色代表“八一”,蓝色代表蓝天,三种颜色组合在一起,就是一面空军军旗。

与外曾祖父一同受阅

看着初教-6所拉出的彩色烟带,宋杰知道,外曾祖父董成森所乘坐的抗战老兵受阅车辆,已经开始缓缓驶向天安门,而他自己所在的百团大战“白刃格斗英雄连”英模部队方队,也即将出发。外曾祖父曾用颤抖的双手,将一枚“还我河山”勋章别在宋杰胸前:“开国大典,我接受了毛主席的检阅,但非常遗憾没有参加分列式。这一次,你一定要好好训练,代表我昂首阔步走过天安门!”如今,与外曾祖父一起走向阅兵场、通过天安门,宋杰的心愿终于达成。

宋杰的外曾祖父是一名老八路,腿上及腹部伤痕累累,这些英勇悲壮的故事,宋杰都听过。“杀红了眼的时候,掐脖子,拼刺刀,不是你死就是我亡的肉搏。鬼子的武器比我们好很多,但咱们是更拼命!那时候参加八路军,就没想着能回来,什么都硬冲,真的是不怕死!”

一次为拔除一个鬼子据点,董老差点牺牲。正压制敌人射孔时,一发炮弹在董老身边爆炸,董老忽感右大腿一阵剧痛。原来,弹片在他的右大腿处削开巴掌大的一块肉,肉就像枯叶一样连在大腿骨上,血涌如注。那时后方都缺医少药,前线更是没有酒精绷带。董老就咬着木棍强忍剧痛,战友将破衣服撕开,给他简单包扎。包扎完后,董老宽慰战友道:“给弹片擦破了点皮儿,不妨事儿!”

10时50分,宋杰与战友正步走过天安门,内心满足:“虽然没有向外曾祖父那样杀敌于战场,但用最标准的动作接受检阅,就是在传承他们那一辈的抗战精神,也是在向他们致敬!”

接过先辈手中的钢枪

与宋杰一样,海军陆战队两栖突击车方队受阅驾驶员、排长赵勇也是接过爷爷的钢枪,来到受阅场,但他对爷爷的怀念只能在心中。

“只要还有一口气,就跟鬼子血战到底!”这是赵勇的爷爷赵元忠出征抗日前遗书里的一句话。山河破碎之际,赵元忠顽强抗击日寇,多次被评为“战斗模范”。抗战中,赵元忠经历最惨烈的一战,是1943年夏季的一次反扫荡阻击作战。为掩护地方党政机关和群众转移,赵元忠所在的侦察排面对数倍于己的日伪军宁死不退,整个排除赵元忠和另一名战士外,其余全部壮烈牺牲。

那一仗,赵元忠的左肩也被子弹贯穿了一个大洞。他身上的战伤有十余处,战火连天来不及手术,时间一长,子弹和手榴弹的弹片就化成了血肉的一部分。直到1987年因病去世,赵元忠身上还有弹片尚未取出。赵勇出生后,见到的只是爷爷的遗像和满满一盒子军功章。遗像上,爷爷眉宇间都是英气。

此次组建两栖突击车方队参加抗战胜利70周年阅兵,赵勇第一时间便递交“请战书”,并在刻苦训练后,成为两栖突击车驾驶员。“9月3日那天,看我的!”赵勇心中暗想。当9月3日这一天真的来到,赵勇却出奇地平静。

凌晨2时,车队开始向定位区机动。驾驶着两栖突击车,行驶在首都宽阔的马路上,赵勇心里有种莫名的激动。

10时41分,分列式开始。听着电台里方队长“前进”的命令,赵勇深吸一口气,挂上前进挡,将所有注意力都集中到前方显示屏上。终于,他驾驶中国最新型的两栖突击车,走过天安门。到了疏散区,赵勇又想起了爷爷,和他一生所珍藏的那盒军功章。“爷爷,我没有让您失望!70年前,您在抗日前线浴血奋战、保家卫国;今天,您的孙子在阅兵场上展示中国军人的血性与担当。安息吧,我们有能力扞卫和平,中华民族被侵略、被蹂躏的悲剧一定不会重演!”

40岁老兵的三次阅兵

9月4日,阅兵第二天,是老兵丁辉40岁生日。

9月3日11时05分,99A式坦克引领27个装备方队,行进在最前列。铁甲铿锵,雷霆万钧。驾驶着装备方队第一车的,就是丁辉。这是他第三次参加阅兵。与其他装备方队的队形不同,打头阵的坦克方队采用“箭形”方阵通过天安门。这一队形的采用,与丁辉有着密切关系。

2009年,丁辉参加阅兵,并兼任装备方队教练员。一开始,他所在方队是整个装备方队中第二个出场的。能不能让自己的方队变成第一个?丁辉脑子里冒出一个大胆想法:将原有队形改为更具冲击力和气势的“箭形”队形可好?

丁辉把想法报告领导,得到一致支持。但难题又来了。改成“箭形”后,方队从5排变成6排,行进长径更长,基准车改变了位置,标齐难度更大。作为方队第一车,丁辉的每个动作不仅影响着本方队的受阅状态,还直接影响着整个装备方队通过天安门的时间和与空中梯队的衔接。经过一个多月的研究、磨合与实践,方案最终通过评审,99坦克方队也因为他的努力,由第二位提到了第一位,这才有了2009年大阅兵时“铁甲箭队”驶过天安门的震撼场面,并在此次阅兵中得到沿用。

第三次走进阅兵村,丁辉心里并不轻松:“作为‘第一车’驾驶员,不能出现任何失误。驾驶这个50多吨的大家伙驰骋疆场不在话下,但要实现受阅的高标准,要想万无一失,难度依然不小。”

此话一点不假。就拿骑线来说,1999年的标准是10厘米,2009年是7厘米,今年的标准是4厘米。搞过竞技体育的人都知道,能超越一次纪录,下一个1厘米,有多么难。生日前一天,丁辉驾车,从整齐线驶向敬礼线,这短短的1分12秒,让丁辉感到从未有过的漫长,满脑子都是操作步骤和指令。天安门前的96米,他还来不及回味,就已过了礼毕线。

受阅之后,丁辉又想起1999年,24岁的他驾驶86式步战车第一次参加阅兵时的感受,“没别的感觉,就是激动,光荣!”与坦克打了22年交道,从86式步战车到99式坦克,再到今年的新型坦克,丁辉经历了陆战装备的3次换装,亲眼见证了团队从摩托化一路发展到信息化的全过程。钢铁洪流中,丁辉满是豪情,心向英烈。

驾驭“巨无霸”

11时16分,唐俊和他的方队一亮相,便引起了人们的惊叹与欢呼。他是装备第21方队的基准车驾驶员,那是核导弹第二方队,装备东风-5乙洲际战略核导弹。它是我大国地位、国防实力的显着标志,也是维护国家主权、扞卫民族尊严的坚强盾牌。人们被这些很有气势的“巨无霸”吸引,纷纷向之投去肃穆的目光。

与其他车辆相比,装载东风-5乙的某型导弹公路运输车超长、超宽、超高,驾驶难度大、安全风险高。唐俊能够驾驶着它在深山密林里穿行自如,在水泥跑道上却屡遭“滑铁卢”。

受阅训练对车辆等速、齐线、标齐、卡距都有着十分苛刻的要求,唐俊常常上午刚找准转速,下午用同一转速训练时,成绩却又出现偏差,车辆刚刚起步时的转速和训练几个小时后又不一样。车辆采取拖挂形式,在行驶过程中,由于公路运输车自身的惯性,又会前后运动。驾驶员们把这种结构形象地比喻为“弹簧”,加速的时候公路运输车拖着牵引车,减速的时候公路运输车推着牵引车,拖挂之间的间隙达到4厘米,这对于标齐要求在正负5厘米之间的训练来说,难度极高。

唐俊驾驶的是基准车,如果基准车等速不稳、卡距不齐,其他驾驶员就只能跟着前后不停地摆动,整个方队就会像波浪一样。于是,唐俊和战友仔细研究车辆起步、加速运行、减速的控制规律,终于实现了人装的完美结合。

凌晨3时30分,唐俊与战友到达天安门地区,车辆定位、装备检查、拆除伪装、姿态调整,受阅前的各项准备工作有条不紊地进行。安静的长安街,一片庄严肃穆。即将受阅,唐俊睡不着,与一眼望不到头的钢铁方阵合了个影,心潮起伏:这个兵,当得值了。

从南海到阅兵场

11时25分,最后一支装备方队通过天安门后,空中8个梯队陆续飞过天安门。其中,海上巡逻机梯队由空警200H预警机、运-8警戒机、运-8技术侦察机组成的“品”字形编队和由10架歼轰-7A组成的两个5机楔形编队组成。

组成该梯队的某预警机团常年担负南海方向的侦察巡逻任务,某歼轰机团常态化执行东海方向的轮战任务,以应对该方向复杂的海空局势。此次阅兵梯队中,有1架预警机刚执行完南海巡逻任务,4架战机刚完成东海方向的轮战任务,便奔赴阅兵训练基地。

海上巡逻机梯队长机机长是北航某师师长陈陆海。阅兵训练中,由于歼轰-7A与运-8特种机飞行速度不一样,因此需要不断地训练磨合。受阅飞机以每秒数百米的速度在湍急的气流中穿行,哪怕错过0.1秒,都会滑出数十米的距离。面对这些问题,陈陆海提出合理的组训模式。

所有的训练,都是为了9月3日那一刻。10时15分,陈陆海登上战机,他鼓舞飞行员,祖国考验我们的时刻到了!飞行员们热血沸腾。随后,陆续转场,抵达空域集结待命。11时28分,陈陆海和战友驾驶的飞机,以零秒误差,出色完成受阅任务。

当战机稳稳降落后,陈陆海便迫不及待地与一大批机务工作者分享受阅心情,因为登上战机时,他满脑子都是梯队的顺序和步骤,单是启动飞机就需要100多个动作,任何一个动作出现偏差或者迟疑,都可能影响到自己的飞机无法与梯队保持一致。

11时33分,由直-9、直-19、直-10、直-8武装直升机组成的直升机梯队飞过天安门,纪念抗战胜利70周年阅兵圆满结束。70架武装直升机旋转的螺旋桨在阳光的照射下熠熠生辉,分外闪亮,它们也在向英雄致敬。

(本版综合李森、李龙、马彦军、彭田、周启青、夏德伟、王文凭、李志涛、高明俊、李斌富、季华东、中国国防报记者罗丁紫、曲延涛稿件)

(本文发表于中国国防报军事特刊2015年9月4日)