他,也是浪漫满怀

"暖男"周总理:他的情书,簇簇海棠化纸笔

■冯斌

天欲坠,赖以柱其间。这柱,也是一株海棠。

用海棠书情,书写时代和家国,这是我们的总理:周恩来。时间是最好的情书,人民是最好的阅读者,而周总理是我们永远难忘的书写者。

【一】

他让岁月凝成最美的情书。用一生年华深爱一个女人,在那个“一生只够爱一个人”的书笺时光里,在烽火岁月里,也打马趟过最深的红尘。驻足海棠微雨,也撑蒿过漓江的一江水。从案头山水之间,也曾寄封信笺到西湖去,说迟迟不写信“懒罪该打”。一封迟了年月、瘦了霜露的情书,一场穿越岁月的缠绵悱恻的心酸告白。

爱到浓处,一不小心白了头。光阴就是最好的情书,比相思深情的,已经不是红豆,而是陪伴他们的海棠。

海棠不惜胭脂色,独立蒙蒙细雨中。海棠花盛开的时候,邓颖超总要忆起周恩来,忆起温情的丈夫。天地中,仿佛拉起了一个广袤的长镜头。清新娇艳的海棠花,让她想起意趣相投,相知相爱,半个世纪的婚姻。一山一孤影,眉眼如月,眼泪乍收,她在这片海棠中感受着逝去丈夫在天色之间的温存。

被一个温柔的人喜欢,多好,他就像春夏交接时最温柔和煦的那阵风,万物经过时,都变成柔软的样子。

几笺情书贯穿着片片海棠的色调中娓娓道来:当年芳心几许,如今怀忆从头。

二人的爱是深刻而又深沉的。

《情归周恩来》中,邓颖超说,你没有离开,而是随着春风冬雪,深入到山川大河之中,与你深爱的祖国紧紧联系在一起。

这份美好,像海棠,作为他的一部分而继续存在着,穿梭了时光,与我们相伴。

【二】

周恩来5岁就学儿歌和唐宋诗词,他深觉这读起来如清泉润喉,十分舒畅。母亲从小还给他讲“窦娥冤”、“西厢记”、太平天国和义和团。养母陈氏去世后,周恩来亦用承继传统的形式,写下《念娘文》。

少年意气,从小志高。周恩来12岁就发出“为中华之崛起而读书”的誓言。

心情愁苦时,他用诗文化情。“文革”后期,周恩来处于艰难的境地。他曾用铅笔写了几句《西厢记》的戏文:做天难做二月天,蚕要暖和参要寒。种菜哥哥要落雨,采桑娘子要晴干。

传统文化深植在心,才会这样信手拈来。

他深爱海棠这个凝结着传统之美的花朵。作为海棠的赏花人,其实是一件非常幸福的事。懂海棠者,更是性情中人。就像红楼梦中的海棠社,一度成为真善美的代名词。

“借得梅花一缕魂”,这是海棠的真。

“秋阴捧出何方雪”,这是海棠的善。

“淡极始知花更艳”,这是海棠的美。

海棠,真是像极了周恩来的为人,风流别致、含蓄浑厚又品格端方——这不正是传统文化的凝结么?儒雅如他,是传统美德的回归,是国人素养的集大成,是民族文化的完美化身。

时事再怎样动荡,他的真诚、宽厚至善和朴素之美,他的宝贵而高尚的品质,总会在黑色浮沫中泛出光来。

每每在海棠花盛开的春天,中南海西花厅一畔,周恩来在海棠花下散步。而今,云天新霁,乾坤如洗,海棠依旧,周恩来还活在我们身边,那如同海棠般精神浩然长存。

【三】

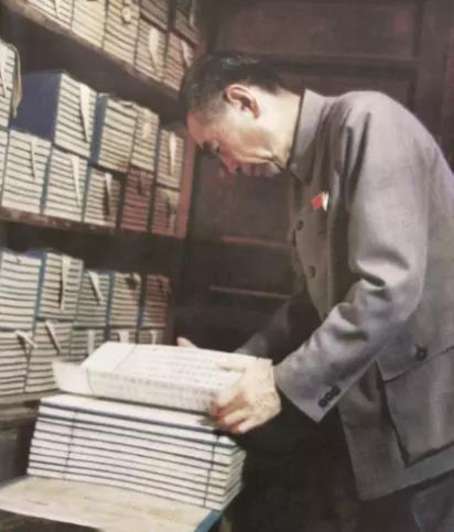

他牺牲奉献、埋头苦干的一生,如海棠宏大而不喧哗,静美而润物有声。

几乎没法不喜爱他,无论何时总是衣着整齐合体,会见外宾气度自若。他瘦削,到晚年尤其单薄,但举手投足间那种指挥千军依然气定神闲的气度,任谁都会被他的光芒感染。

他总是谦谦有礼、温润如玉。周恩来当时年仅16岁,已是南开新剧团的重要成员。他倡导把新剧和“重整河山,复兴祖国”的大目标联系在一起。由于周恩来俊朗不凡,反串女角婀娜动人,先后在南开新剧团扮演过十多个戏中的角色。

他欣赏芭蕾和宴请婚礼用西餐,表达着兼容并蓄的情怀。他在万隆笑得那样明媚,带着的花环点亮了四面风。

他在外交事业中的建树,愈发溢满了人格魅力。斯诺曾说:他是羞怯、领导才能和个人魅力的奇怪结合。

他拥有透明的心灵。在“文化大革命”后期,病魔屡屡侵袭。缠绵病榻的他,依然深情地对人说:“我们都要像春蚕一样,把最后一根丝吐出来贡献给人民。”他一生总是忙碌,勤勉而不事张扬。

他是人民眼里贴心的总理,他是朋友身边率真的知己,他是国家利益的忠诚卫士。在他的身后,人们还在深情地凝望他。

从来情书难书情。他却为时代蘸满了自己的心血,写了一份没有写完的情书。他有太多的牵挂未填满,只留下余音袅袅。

“真心有多重,爱有多深,把所有的生命归还世界,人们在心里呼唤,你是这样的人。”海棠掩映下,我们走近周总理波澜壮阔,博大而深沉的情感世界,为之长久激动和回味。

海棠花啊,你看青山仍妩媚,料青山,见你应如是。