周恩来的诗与远方

■谢旭峰

“生活不止眼前的苟且,生活有诗和远方。”面对糟糕的现实,每一个渴望自由的心都不愿意继续苟且,正因为有“诗”和“远方”,追梦的人才会有不竭的斗志和激情。

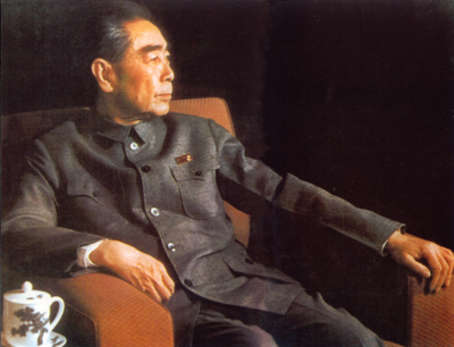

2016年,距离周恩来总理逝世,已经整整四十载。“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”追溯岁月的长河,直至地老天荒,周恩来的精神永远激励着中华儿女。身处物欲横流的时代,流俗消磨青年的志气,喧嚣考验年轻的梦想,再一次深情地回顾周恩来的“诗”和“远方”,无疑会是一场“涤肠清肺”的洗礼。

(一)

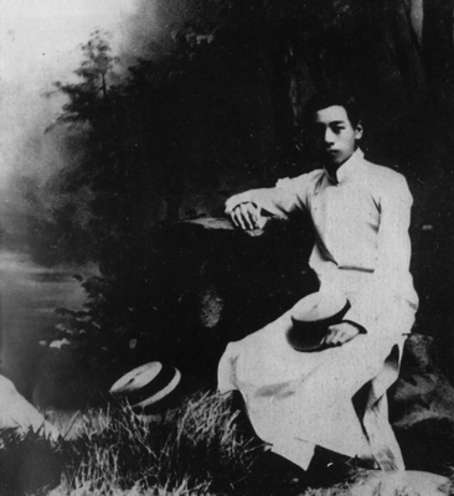

1911年,12岁的周恩来离开家乡,来到东北求学。在一次修身课上,他就说出了“为中华崛起而读书!”的慷慨之语。第二年,在一位朋友带领下,他参观了日俄战争中的一个战场。列强间的战争,却要蹂躏中华大地,屠杀中华儿女,他有一肚子的悲愤,爱国主义也开始在心中萌芽。他给朋友写到:“志在四方,愿相会中华腾飞世界时!”少年周恩来的“远方”早已和祖国的明天联系在一起,他的诗更是如此。

1914年,周恩来和两个朋友创立了“敬业乐群会”,在学会出版的刊物《敬业》上,他以笔名“恩来”“翔宇”写了许多诗。《春日偶成》就是其一:

极目青郊外,

烟霾布正浓。

中原方逐鹿,

博浪踵相踪。

此时,少年的目光早已紧盯着时局:孙中山先生发动的“二次革命”失败,袁世凯残酷镇压革命党人,中华民族又一次陷于水深火热之中。“中原逐鹿”,他甘愿和“博浪沙”袭击秦始皇的勇士一样,与黑暗势力角斗。1916年9月,袁世凯逝世,军阀瓜分中国的大戏刚刚上演,他写了一首政治评论诗:

茫茫大地起风云,

举国昏沉岂足云。

最是伤心秋又到,

虫声唧唧不堪闻。

多年后,回到母校南开大学的周恩来,深情地写下留言:“我是爱南开的。”1917年6月26日,他以每科平均分89.72的优异成绩毕业,在南开学堂负笈求学的四年,他一直为踏上远方积蓄力量。毕业后,19岁的周恩来准备赴日留学,并写了一首表决心的诗:

大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

(二)

“如果连我们的国家都行将消失,念书还有什么用?”时值五四运动前夕,刚刚在日本求学两年的周恩来收到同学的来信。时代大潮召唤他回到祖国,回国前夕,他爬上了雨中的岚山:

雨中二次游岚山,

两岸苍松,夹着几株樱。

到尽处突现一山高,

流出泉水绿如许,绕石照人,

潇潇雨,雾蒙浓,

一线阳光穿云出,遇见娇妍。

人间的万象真理,愈求愈模糊;

——模糊中偶然见着一点光明,

真愈觉娇妍。

正如诗中写的,弱冠之年的周恩来在人间万象中求索真理,“愈求愈模糊”,但也因那一点点光明而“愈觉娇妍”。在日本求学时,青春年华的他也写过浪漫主义诗篇《游日本京都圆山公园》:

满园樱花灿烂;

灯光四照,

人声嘈杂。

小池边杨柳依依,

孤单单站着一个女子。

樱花杨柳,哪个可爱?

冷清清不言不语,

可没有人来问她。

(三)

在漫长的中国历史上,五四运动史无前例,更因其深远的历史意义彪炳史册。周恩来以令人惊异的历史自觉投入五四运动。毫无疑问,那一代人有志青年的血液为祖国沸腾,他们艰辛地求索真理,甚至不惜付出生命的代价。1919年年底,他写了《死人的享福》一诗:

西北风呼呼响,

冬天到了。

出门雇辆人力车,

车夫身上穿件棉袍。

我穿着嫌冷,

他穿着却嫌累赘;

脱下了放在我的脚上,

我感谢他爱我,

他谢谢我助他便他。

共同生活?

活人的劳动!死人的享福!

如果要寻找周恩来选择共产主义信仰的原因,恐怕与他热爱和同情劳苦大众有关。后来,作为一名共产党员,他用一生去诠释这份爱,“我们应该把整个身心放在共产主义事业上,以人民的疾苦为忧,以世界的前途为念。”他求索真理的渴望,一次次在诗篇中表露。1920年,因为组织学生运动周恩来被捕入狱,狱中他给即将去欧洲留学的同学写诗相赠:

出国去,

走东海、南海、红海、地中海;

一处处的浪卷涛涌,

奔腾浩瀚,

送你到那自由的故乡的法兰西海岸。

……

出你的劳动汗,

造你的成绩灿烂。

磨练你的才干,

保你天真烂漫。

过了没多久,周恩来也怀着对真理的热望来到欧洲。在接触到真实的法国社会后,他意识到“巴黎公社”的血迹已经斑驳,法兰西现行的制度充斥着许多阴暗。也是在巴黎,他初步接受了马克思主义思想,开始把共产主义作为人生信仰。1922年3月,他为死去的朋友黄爱写了一首诗表达自己的生死观和理想:

壮烈的死,

苟且的生。

贪生怕死,

何如重死轻生!

……

没有耕耘,

哪来收获?

没播革命的种子,

却盼共产花开!

梦想那赤色的旗儿飞扬,

却不用血来染它,

天下哪有这类便宜事?

……

举起那里铁的锄儿,

开辟那未耕耘的土地;

种子撒在人间,

血儿滴在地上。

在给朋友的一份信中,他这样阐释:“黄爱这个死耗彻底坚定了我对共产主义的信念……我相信我将不会辜负死者。”信仰的火炬一旦擎起,人生的“远方”便不再迷惘。周恩来加入了中国共产党,后来回国、进黄埔、领导指挥南昌起义……他一直举起“铁的锄儿”辛苦耕耘,从不惧怕“血儿滴在地上”。

(四)

投身中国革命后,他的诗篇很少再用文字表达。一次又一次的战斗,夙兴夜寐的工作操劳是这一时期最好的注解。远方就在脚下,诗便不止于文字。

“头颅像熟透的梅子一样滚进沟壑,疲惫不堪的刽子手以拉风箱的动作挥动着大刀。”1926年4月12日,蒋介石发起反革命事变,血雨腥风考验着心怀“远方”的共产党人。在大浪淘沙的时代,“节操不如一个妓女”的向忠发背叛了革命,喜好魔术表演的顾顺章背叛了革命……而坚持斗争的人则时刻面临死亡的考验,周恩来也多次死里逃生。在“霞飞路28号”,周恩来曾经仅仅以十分钟之差免遭逮捕,这样枪口上舞蹈的尖峰时刻,自此一直伴随着他的革命生涯。

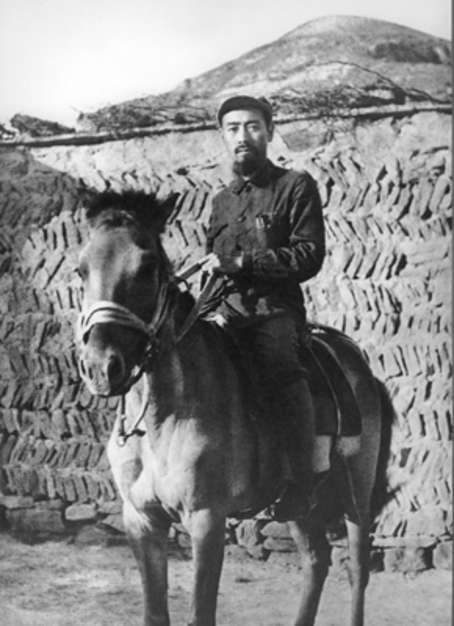

长征路上,因为患有肺结核,万里征程中,他几乎一直躺在担架上。亘古不见人烟的雪山,潜藏杀机的草地,纷繁复杂的敌情,这一切对中国共产党人都是前所未有的局面,通向“远方”的道路充满了世所罕见的种种磨难。

1937年4月的一天,陕北刚有了一丝春意,黄土高原的沟壑也冒出了星星点点的绿色。一辆大卡车艰难地行进在劳山颠簸崎岖的山路上。在距离延安仅仅50华里的时候,突然一阵枪响,百十人的国民党军人和土匪架着机关枪,一起朝卡车开火堵截。11名同志在袭击中牺牲,卡车司机被打死,而周恩来就坐在驾驶室中。后来人们才知道,敌人误把一身黑衣、戴礼帽的司机当成周恩来,因此没有追杀剩下的人,周恩来又躲过一劫。

苦难深重的时代,人人渴望远方的光明,用诗歌尽情讴颂远方。但当“诗”和“远方”变成了脚下满布荆棘、需要鲜血祭撒的道路时,只有那些灵魂如金子般赤诚的人才坚持了下去。无疑,周恩来是一个敢于“直面惨淡人生,敢于正视淋漓鲜血”的勇士。

(五)

抗日战争爆发后,为了民族救亡图存、国家发展,周恩来奔走呼号、竭忠尽智,诗作更是屈指可数。皖南事变,他再次挥毫写下一首泣血诗:

千古奇冤,

江南一叶,

同室操戈,

相煎何急!

在共抗外侮的年代,国民党反动派却向处在战略转移中的新四军挥起屠刀。这支共产党领导的抗日武装几乎全军覆没,中华民族的“千古奇冤”让周恩来痛苦之至。那一天,他亲自到街上叫卖刊登了这首诗的《新华日报》。

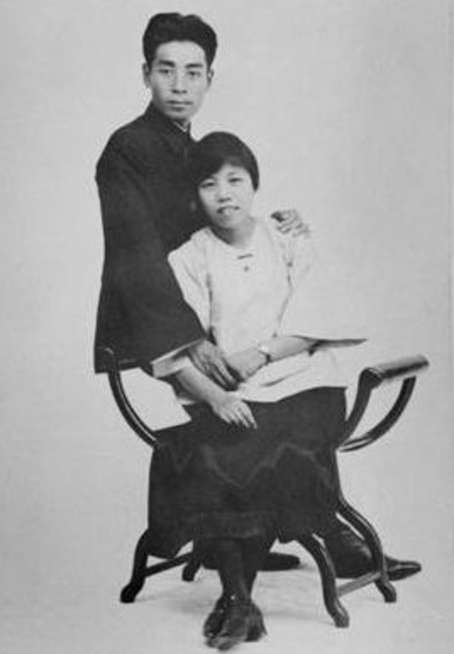

1945年抗日战争终于取得胜利,周恩来又在重庆军调处工作。在当年“霞飞路28号”的紧急转移后,已经有了身孕的邓颖超在逃亡中流产,自此不幸地丧失了生育能力。但这对革命伉俪难掩对孩子的热爱,当时一起工作的同事有一个孩子叫“小天乐”,十分受他俩疼爱。在一张邓颖超抱着小乐天的照片旁,自诩“赛天乐”的周恩来题了一首诗《赛乐天题双乐天图》:

大乐天抱小乐天,

嘻嘻哈哈乐一天;

一天不见小乐天,

一天想煞大乐天。

在战争阴云密布的时期,这首诗中的暖色调十分难得。人谁不爱子女?但周恩来夫妇甘愿一生无后;人谁不想乐天伦?但周恩来直至去世,都没停下“为人民服务”的脚步,他的“远方”没有终点。直至文革时期,面临混乱的政治局面,他独挡一面,呕心沥血,一直力挽狂澜。当时,他用这样一首用诗表达心意:

我不下地狱,

谁下地狱;

我不入苦海,

谁入苦海?

已然知道眼前就是万丈深渊,这个斗士从来没有一丝犹豫。他的博大胸襟,他的高贵品质,征服了全世界。十里长街送总理,这个用一生追求“诗和远方”的伟人,在他去世后,人们又用无数真理的诗篇祭奠他……

每人的一生都在追求“远方”,远方需要一生去跋涉。周恩来的诗篇从来都在书写心中的“远方”。

这个“远方”,在后人看来高山仰止,

这个“远方”,是我们要追索的方向!