服务人民,子弟兵扛起绿色使命

■董强

每当谈及生态文明,两位元帅与两棵树的故事,总是不期然地浮现在脑海。

山西省临汾市大阳镇东堡头村的那棵槐树,今年已71岁了。1948年春临汾战役前,徐向前的前敌指挥部设在这个村的杨家。一天在村里散步,他看到一棵被人拔出来的小槐树苗,便对警卫员说:“这里的土地太荒凉了,绿树太少了,应该多栽些树才好!”随后,他将这棵槐树苗栽到了院子里。后来,人们为这棵槐树取名“元帅槐”。

湖南省湘潭县黄荆坪村也有一棵“元帅树”,树龄据说超过了500年。1958年底,各地为炼钢铁砍伐树木当柴烧。当地人动手砍这棵古树时,被正在基层调研的彭德怀看到了。他连忙制止说:“这么好的树,长成这个样子不容易啊!你们舍得砍掉它?让它留下来,在这桥边给过路人遮点阴凉不好吗?”古树被保留下来。后来,人们给这棵重阳木冠名“元帅树”。

栽下一棵树苗,保护一棵古树,只是两位元帅波澜壮阔人生经历中的“小插曲”。可正是这个“小插曲”,才构成了元帅大气磅礴的壮阔人生和生态优先的朴素情怀。

静水流深,大爱传承。文明之师爱文明,这文明当然也包括了生态。战争年代,子弟兵为人民群众求生存、盼温饱而战;当前和今后一个时期,也一定会一如既往地为人民群众求生态、盼环保而战。子弟兵与老百姓心连心,置身新时代,生态建设迈出了新步伐。

——从传统情怀到现代觉醒。一支军队为谁而战,就一定会得到谁的拥护。回望来路,我军从成立至今,服务人民的真情源远流长,服务人民的行动一脉相承,服务人民的理念不断升华。新时代新气象新作为。我军作为党绝对领导下的人民军队,以党的意志为意志,以群众的利益为利益,积极参加和支援生态建设,“像对待生命一样对待生态环境”,身体力行把“美丽中国”作为实现国家现代化目标的具体实践。

——从个体参与到成建制投入。有“海上猫耳洞”之称的永暑礁,曾经面临“三无”(无电灯,无电话,无新鲜蔬菜和食品)的尴尬。而今,守礁官兵通过养护海洋生态系统保护珊瑚礁、植树种草固沙造绿,使得一座“海上花园”涌现在世人面前。据统计,近年来,全军各部队在搞好练兵备战的同时,积极参与生态文明建设,特别是在阵地绿色防护、岛礁固沙绿化、营区林木伪装等方面取得显著成果,先后种植各类树木2600多万株,绿化面积30多万亩。与此同时,全军开展营区造林绿化升级改造,共1320多个单位达到绿色营区和生态营区标准。

新中国成立70年来,民众从盼温饱到盼环保、从求生存发展到求生态美好,为新时代搞好生态文明建设增添了新力量。人们欣喜地看到,从成建制投入兵力的人力优势,到依托创新驱动的科技发力,人民军队已在生态文明建设的许多方面实现了“零的突破”。

砥砺前行,再看我辈。建设社会主义现代化强国的道路上,广大官兵更加清醒地认识到保护生态环境是必须承担的重要使命,也更加自信地感受到投身生态文明建设责无旁贷、大有可为!

空军某团执行飞播造林任务——

把绿色诗行写在荒漠边缘

■解放军报记者 李建文 通讯员 赵洪权

7月的内蒙古阿拉善左旗酷热无比。炙热的阳光照在运-5飞机的舷窗上,把驾机飞翔的飞行员张明烤出一脸汗珠。

“山高尽秃头,滩地无树林。黄沙滚滚流,十耕九不收”,这是在当地广为流传的顺口溜。阿拉善左旗地处腾格里沙漠,常年多沙尘天气,当地居民一度被“吃土”所困扰。30多年来,张明所在的空军某团担负着这一地域的飞播造林任务。

“飞播造林,目的是改善当地生态,让群众少‘吃土’、不‘吃土’。”该团领航主任张建刚,多年执行飞播造林任务。他介绍,种子从机舱到大地的飞行旅程不过几十米,为了这短短的放飞旅程,“飞播人”要经过精心的准备。很多时候,官兵首先考虑的不是气象条件是否有利飞行,而是气候条件是否利于种子生长。有时为了抢飞播时机,他们毅然迎着风雨起降,风险可想而知。

风险,阻挡不住空军官兵驾机飞犁的脚步。

上世纪90年代,一场沙尘暴席卷大半个中国。之后,位于源头的阿拉善成了“沙尘暴”的代名词。如今,经过飞播官兵的艰辛努力,在腾格里、乌兰布和沙漠边缘已经形成了一条长250公里、宽3至10公里的绿色长廊,顽强地阻止了沙漠的扩张。

陕西榆林,位于毛乌素沙漠边缘,流沙侵袭,新中国成立前榆林城曾3次南迁。在这里,军民合力曾创下3架飞机一天作业38架次的纪录,18天飞播40.2万亩。如今,当初的不毛之地已变成了“四望绿海、稻花飘香”的丰饶沃土。

回望航迹,绿色满山。作为目前全军唯一执行飞播任务的部队,该团先后在陕、甘、宁、青、蒙、黔、川7省(区)100多个县(市)的300多个区域飞播造林,飞播的种子在祖国的秀美山川深深扎根,在广袤的神州大地升腾起绿色希望。

“一道道绿色屏障改善荒漠化环境的同时,还推动了当地经济发展,拓宽了农牧民增收门路。”张建刚和他的战友见证着飞播区的变化。据介绍,阿拉善左旗飞播成果直接为农牧民增加了192个护林员岗位,205户758人享受到公益林政策补偿金。

铁翼飞旋,飞机轰鸣着穿越腾格里沙漠。张明从舷窗望去,前几年飞播过的地区已植被泛绿、沙漠固化,犹如绿色诗行写在广袤的荒漠边缘。而在不远处的蓝色天空下,一架架“绿鹰”再次起飞,飞向更远的大漠戈壁……

福建长汀军民合力建设生态——

将致富新曲谱在万亩荒山

■解放军报记者 赖文湧 特约记者 赵欣

有“红色小上海”美誉的福建省长汀县,是闽西的政治、经济、文化中心。过去,因水土流失严重,长期红壤裸露,被称作“火焰山”。1985年,长汀县水土流失面积达146.2万亩,接近全县国土面积的三分之一。

“土地板结严重,树苗种下去,浇点水瞬间就没了,土里留不住水分。”回忆起30多年前的情景,河田镇民兵营长陈长宁感慨万千。“人均八分田,山上没资源,养猪为过年,母鸡下蛋换油盐”,这句口口相传的顺口溜,成为群众生活窘况的写照。

草木不植成,国之贫也。从新中国成立之初的筚路蓝缕再到改革开放之后的艰难掘进,长汀军民对“穷山恶水”的抗争就没有停止过。本世纪初,长汀水土流失治理被列为福建省为民办实事项目,军地各级各部门人、财、物空前投入,揭开了大规模治山治水和开展生态建设的历史新篇章。

然而,破坏容易建设难,在水土流失区植树更是困难重重。山势陡峭,大家就相互搀扶着走;运输不便,大家就肩扛手提。浇一次水不行,就两次、三次、四次,种一年不成活,就两年、三年、四年……如今,青山绿水成为长汀最具影响力的独特品牌,生态优势成为激活长汀可持续发展的强劲动力。

“绿了山头,暖了心头。”忆起往事,当地很多群众感慨万千。经过几代人不懈努力,这个著名的“火焰山”已成为生态美、百姓富、产业优的生态家园。一组数字,可以看出长汀县生态的惊人“逆袭”——与1985年比,长汀水土流失面积减少近110万亩,森林覆盖率由不足40%提高到79.8%。

从向山林进军,到大种大养,到林下养鸡、种草药,再到今天火爆的休闲生态游……数十年来,驻地官兵见证并推动了长汀的绿色之变。很多人至今记得:每次植树造林,子弟兵三五人一组,党员突击队身先士卒,号子声、呐喊声一阵接一阵,荒山上一片热火朝天的景象!

“靠山吃山,如今群众‘吃’的是山里的生态。”第73集团军某旅一位领导对记者说,近年来,长汀林业产业从单一的竹山、果树,向多元化种植和森林观光旅游等林下经济转型。仅去年,长汀林下经济经营面积就达170万亩,参与农户21463户,实现产值27.25亿元。同时,该县接待乡村游客208万人次,实现乡村旅游收入16.5亿元。

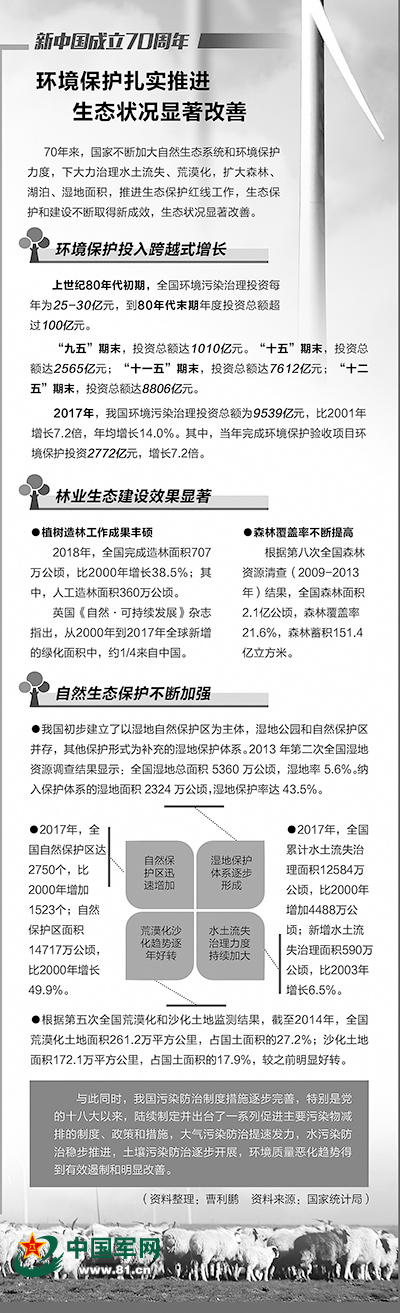

环境保护扎实推进 生态状况显著改善