经典旋律里的红色密码

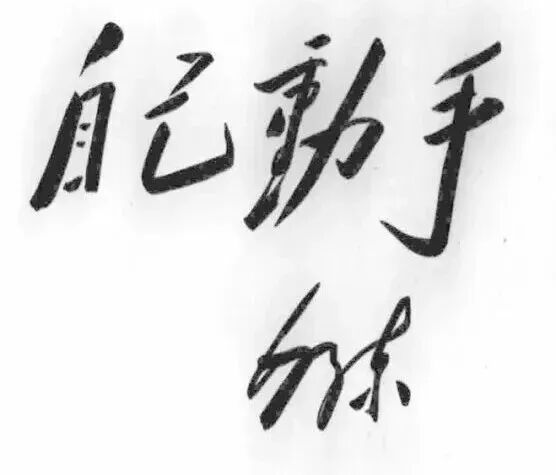

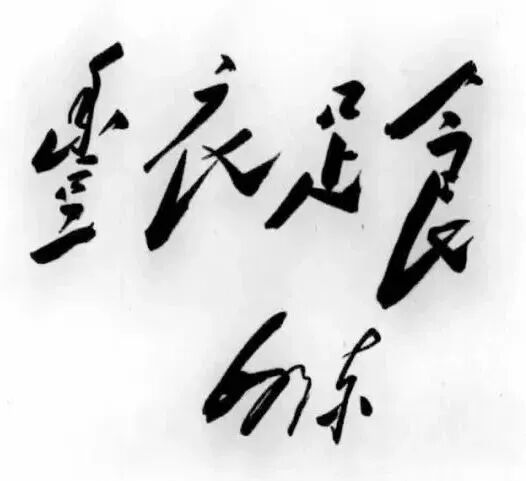

“自己动手,丰衣足食”:刻在骨子里的奋斗精神

“花篮里花儿香

听我来唱一唱”

……

八十多年前

民歌《南泥湾》唱响大江南北

唱出了那段艰苦奋斗的岁月

八十多年后的今天

“南泥湾精神”依然熠熠生辉

激励着一代代中国人

迎难而上、自力更生

本期《经典旋律里的红色密码》

带你走进《南泥湾》背后的故事

聆听那段永不褪色的旋律

感受歌曲背后的坚定信仰

在中国国家博物馆的展柜里,静静地躺着一把布满锈迹的锄头。这把看似普通的农具,却是南泥湾精神最真实的见证——八十多年前,八路军三五九旅旅长王震正是用它,带领战士们一镢头一镢头地开垦出了“陕北好江南”。

图为王震使用过的锄头,现藏于中国国家博物馆。

抗日战争进入相持阶段后,陕甘宁边区面临着前所未有的困境。在日军的疯狂“扫荡”和国民党顽固派的经济封锁下,根据地陷入了“几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖”的艰难境地。在此存亡之际,毛泽东同志发出了“自己动手,丰衣足食”的号召。1941年初春,王震旅长率领三五九旅,高唱着“一把镢头一支枪,生产自给保卫党中央”的战歌,挺进了南泥湾这片荒无人烟的土地。

毛泽东为影片《生产与战斗结合起来》题写“自己动手”和“丰衣足食”。新华社发(资料照片)

面对“方圆百里山连山,只见梢林不见天;狼豹黄羊满山窜,一片荒凉少人烟”的艰苦环境,战士们展现了惊人的毅力和智慧。没有住处,他们就地砍树搭草棚;粮食短缺,便挖野菜、采野果,老战士李开友回忆:“最困难时,连树皮都成了粮食。”为解决工具不足的难题,他们收集破铜烂铁,砌起铁匠炉,亲手打造出各种农具。

在这场伟大的垦荒奋斗中,从旅长到普通士兵,人人投身劳动。王震带头开荒,双手磨出血泡仍坚持劳作;陈宗尧团长与战士们一同劳作,徒步百里背运粮食;因伤失去右臂的政委左齐,则主动为大家烧水送饭。一位外国记者曾感叹,王震的双手“像老农般布满厚茧”。这种官兵一致、同甘共苦的精神,构成了南泥湾最动人的风景。

八路军三五九旅在南泥湾开荒生产。新华社发(资料照片)

垦荒之余,穿衣自给是另一场“战斗”。战士们开办“大光纺织厂”,用缴获的机器零件、旧钢锉乃至木锨和高粱秆,成功仿制出织布机。从最初只能织造粗糙的“麻袋片”,到后来产出均匀结实的土布,再到织出带花纹的斜纹布,“大光棉布”成了边区名牌,真正实现了“丰衣足食”。

据统计,三五九旅在南泥湾短短三年间,开挖窑洞1000多孔,兴建房屋600多间,并建起了纺织厂、被服厂、机械厂、纸厂等众多设施。到1944年,开垦面积达26万亩,产粮3.7万石,实现了“二人一猪、一人一羊、十人一牛”的生产目标。

八路军三五九旅在南泥湾开荒生产。新华社发(资料照片)

这片土地上的奇迹,需要被永远传唱。1943年,延安鲁迅艺术学院的秧歌队为慰问三五九旅,决定创作一个新节目。当时年仅19岁的诗人贺敬之,被官兵们的奋斗精神深深打动,接到任务当天便一气呵成写出了《南泥湾》的歌词。随后,他的同学马可运用陕北民歌的调式,为歌词谱写了那支后来传遍全国的优美旋律。这首歌,从此成为南泥湾精神最动人的注脚。

延安市宝塔区南泥湾镇(2021年7月21日摄,无人机照片)。新华社记者 张博文 摄

如今的南泥湾,早已从昔日的“烂泥湾”变成“好江南”。那把静静躺在国家博物馆里的镢头,也早已锈迹斑斑,但其开凿出的“南泥湾精神”,却从未褪色,它早已融入中国人的血脉。这种“自己动手,丰衣足食”的信念,在每一个面对困难、奋起拼搏的瞬间焕发着新的生机。历史已然远去,精神依旧滚烫!