“没有枪,没有炮,敌人给我们造”

——盘点抗战中我军缴获的武器装备

■徐 平

80年前,经过14年艰苦卓绝的浴血奋战,中国人民最终取得了抗日战争的伟大胜利。在那硝烟弥漫的岁月里,八路军、新四军和华南人民抗日游击队等党领导的武装力量,在武器简陋、物资匮乏的条件下,与装备精良的日军展开殊死搏斗。他们以顽强的意志和高超的智慧,从敌人手中缴获大量武器装备。这些武器不仅成为打击侵略者、赢得胜利的重要工具,更是中国军民不屈不挠、英勇抗争的历史见证。本期,让我们一同回顾当年八路军、新四军等部队缴获并使用的部分武器装备,回望那段烽火连天的抗战岁月。

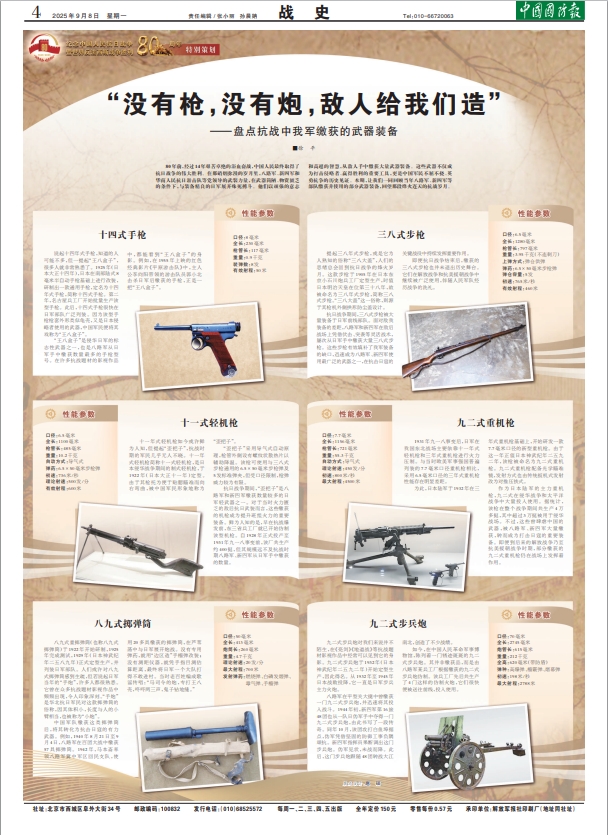

十四式手枪

说起十四年式手枪,知道的人可能不多,但一提起“王八盒子”,很多人就非常熟悉了。1925年(日本大正十四年),日本在南部陆式8毫米半自动手枪基础上进行改装,研制出一款通用手枪,定名为十四年式手枪,简称十四式手枪。第二年,名古屋兵工厂开始批量生产该型手枪。此后,十四式手枪很快在日军部队广泛列装。因为该型手枪枪套外形类似龟壳,又是日本侵略者使用的武器,中国军民便将其戏称为“王八盒子”。

“王八盒子”是侵华日军的标志性武器之一,也是八路军从日军手中缴获数量最多的手枪型号。在许多抗战题材的影视作品中,都能看到“王八盒子”的身影。例如,在1955年上映的红色经典影片《平原游击队》中,主人公李向阳带领的游击队员郭小北击杀日军后缴获的手枪,正是一把“王八盒子”。

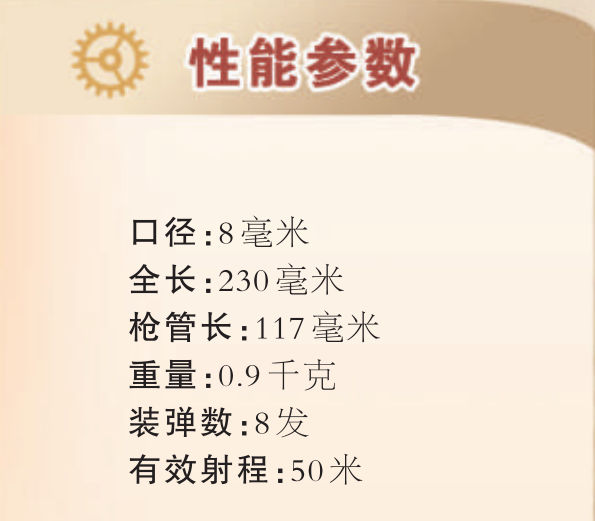

三八式步枪

提起三八年式步枪,或是它为人熟知的俗称“三八大盖”,人们的思绪总会回到抗日战争的烽火岁月。这款步枪于1905年在日本东京小石川炮兵工厂定型生产,时值日本明治天皇在位第三十八年,故被命名为三八年式步枪,简称三八式步枪。“三八大盖”这一俗称,则源于其枪机外侧拱形防尘盖设计。

抗日战争期间,三八式步枪被大量装备于日军前线部队。面对敌我装备的差距,八路军和新四军在敌后战场上凭借伏击、突袭等灵活战术,屡次从日军手中缴获大量三八式步枪。这些步枪有效填补了我军装备的缺口,迅速成为八路军、新四军使用最广泛的武器之一,在抗击日寇的关键战役中持续发挥重要作用。

即便抗日战争结束后,缴获的三八式步枪也并未退出历史舞台。它们在解放战争和抗美援朝战争中继续被广泛使用,伴随人民军队经历战争的洗礼。

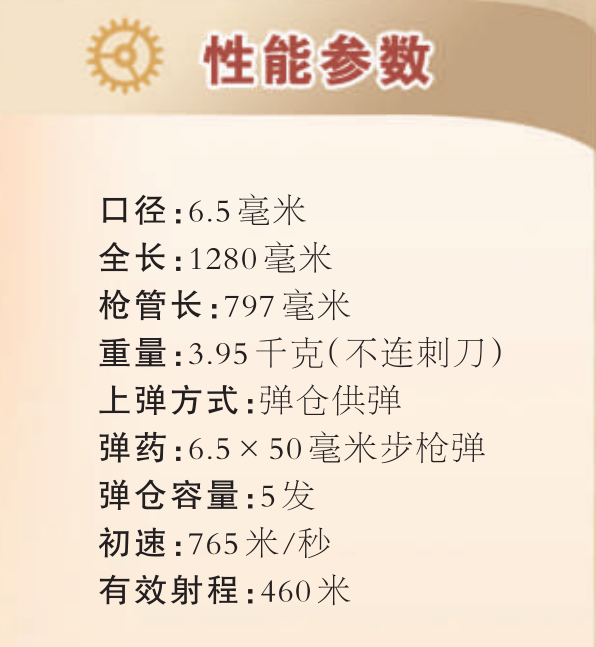

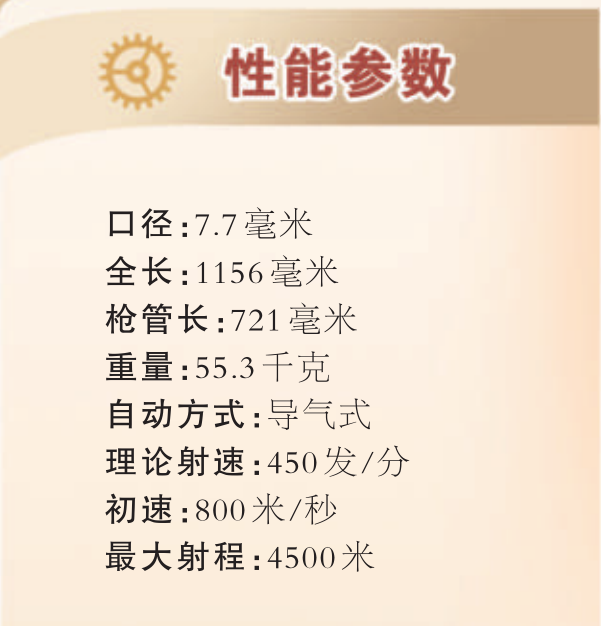

十一式轻机枪

十一年式轻机枪如今或许鲜为人知,但提起“歪把子”,抗战时期的军民几乎无人不晓。十一年式轻机枪简称十一式轻机枪,是日本侵华战争期间的制式轻机枪,于1922年(日本大正十一年)定型。由于其枪托为便于贴腮瞄准而向右弯曲,被中国军民形象地称为“歪把子”。

“歪把子”采用导气式自动原理,枪管外侧设有螺纹状散热片以辅助降温。该枪可使用与三八式步枪通用的6.5×50毫米步枪弹及5发标准弹夹,但受口径限制,枪弹威力较为有限。

抗日战争期间,“歪把子”是八路军和新四军缴获数量较多的日军轻武器之一。对于当时火力匮乏的敌后抗日武装而言,这些缴获的机枪成为提升班组火力的重要装备。鲜为人知的是,早在抗战爆发前,东三省兵工厂就已开始仿制该型机枪。自1928年正式投产至1931年九一八事变前,该厂共生产约400挺,但其规模远不及抗战时期八路军、新四军从日军手中缴获的数量。

九二式重机枪

1931年九一八事变后,日军在我国东北战场主要依靠十一年式轻机枪和三年式重机枪进行火力压制。与当时欧美军事强国普遍列装的7.7毫米口径重机枪相比,采用6.5毫米口径的三年式重机枪性能存在明显差距。

为此,日本陆军于1932年在三年式重机枪基础上,开始研发一款7.7毫米口径的新型重机枪。由于这一年正值日本神武纪年二五九二年,该枪被命名为九二式重机枪。九二式重机枪配备光学瞄准镜,发射方式也由传统扳机式发射改为对推压铁式。

作为日本陆军的主力重机枪,九二式在侵华战争和太平洋战争中大量投入使用。据统计,该枪在整个战争期间共生产4万多挺,其中超过3万挺被用于侵华战场。不过,这些曾肆虐中国的武器,被八路军、新四军大量缴获,转而成为打击日寇的重要装备。即便到后来的解放战争乃至抗美援朝战争时期,部分缴获的九二式重机枪仍在战场上发挥着作用。

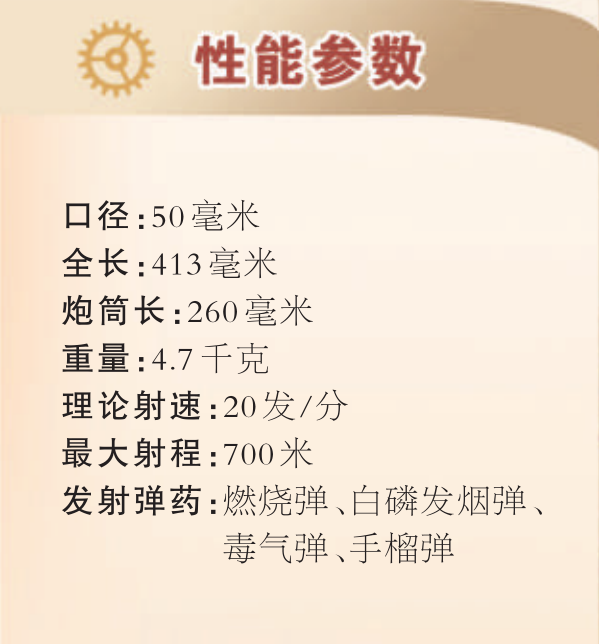

八九式掷弹筒

八九式重掷弹筒(也称八九式掷弹筒)于1922年开始研制,1925年完成测试,1929年(日本神武纪年二五八九年)正式定型生产,并列装日军部队。人们或许对八九式掷弹筒感到生疏,但若说起日军当年的“手炮”,许多人都很熟悉。它曾在众多抗战题材影视作品中频频出现,令人印象深刻。“手炮”是华北抗日军民对这款掷弹筒的俗称,因其体积小,长度与人的小臂相当,也被称为“小炮”。

中国军队缴获这类掷弹筒后,将其转化为抗击日寇的有力武器。例如,1940年8月21日至9月4日,八路军在百团大战中缴获57具掷弹筒。1942年,马本斋率领八路军冀中军区回民支队,使用20多具缴获的掷弹筒,在芦苇荡中与日军展开炮战。没有专用弹药,就用“边区造”手榴弹改装;没有测距仪器,就凭手指目测估算距离,最终将日军一个大队打得不敢进村。当时老百姓编成歌谣传唱:“马司令的炮,专打王八壳,咚咚两三声,鬼子钻地缝。”

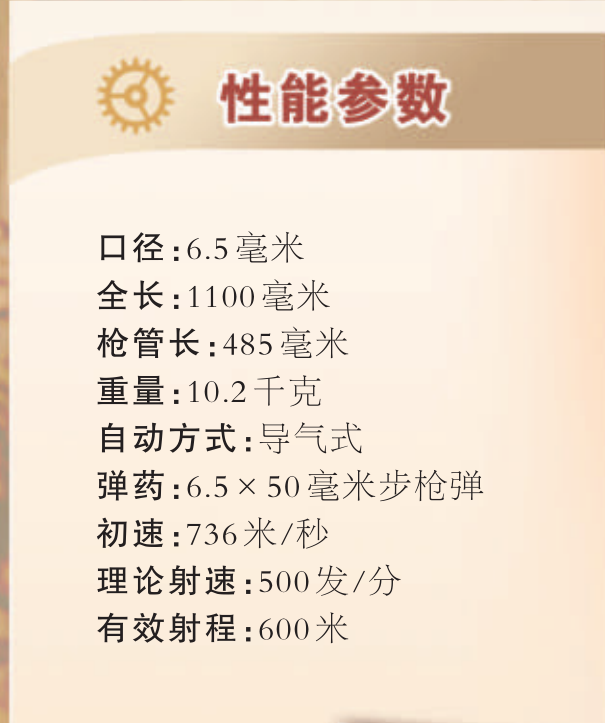

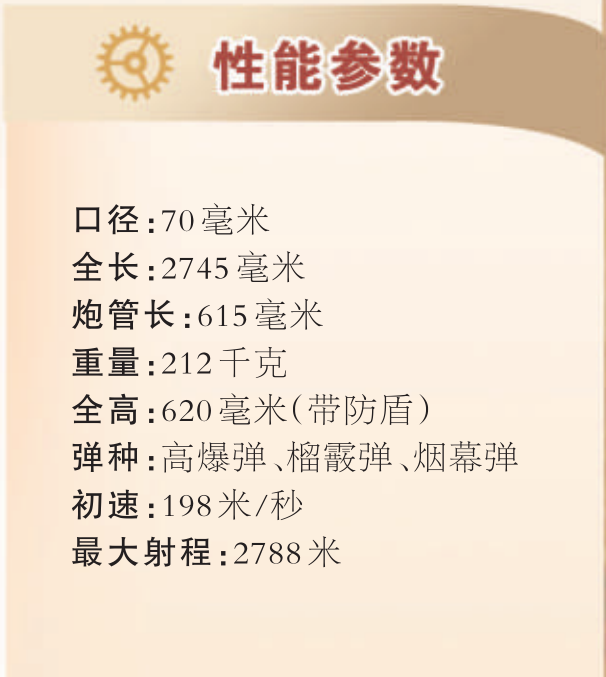

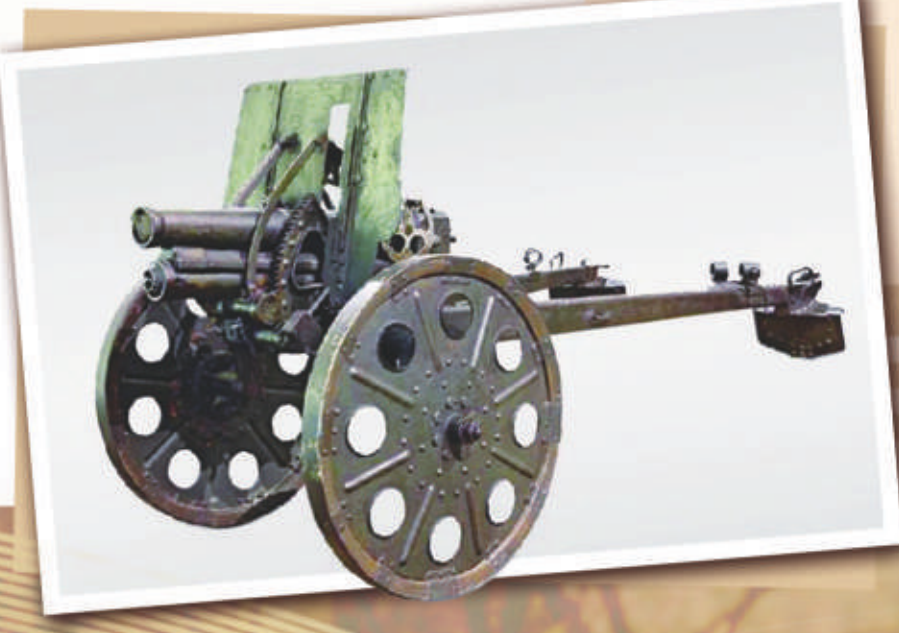

九二式步兵炮

九二式步兵炮对我们来说并不陌生,在《亮剑》《地道战》等抗战题材影视作品中经常可以见到它的身影。九二式步兵炮于1932年(日本神武纪年二五九二年)开始定型生产,因此得名。从1932年至1945年日本战败投降,它一直是日军步兵主力火炮。

八路军在平型关大捷中曾缴获一门九二式步兵炮,并迅速将其投入战斗。1944年初,新四军第16旅48团也从一队日伪军手中夺得一门九二式步兵炮,由此书写了一段传奇。同年10月,该团攻打白鱼埠据点,伪军凭借坚固的防御工事负隅顽抗。新四军指挥员果断调出这门步兵炮。伪军见状,未战而降。此后,这门步兵炮跟随48团转战大江南北,创造了不少战绩。

如今,在中国人民革命军事博物馆,陈列着一门锈迹斑斑的九二式步兵炮。其并非缴获品,而是由八路军某兵工厂根据缴获的九二式步兵炮仿制。该兵工厂先后共生产了4门这样的仿制火炮,它们很快便被送往前线,投入使用。

版式设计:扈 硕