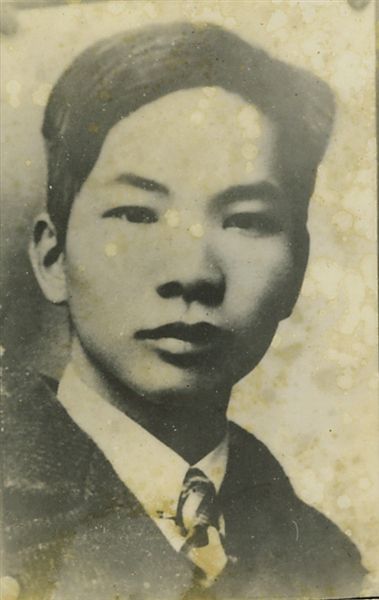

王海萍

厦门5·25破狱斗争旧址。

热血澎湃,奔走府海街头,为北京五四运动呐喊;金戈铁马,放歌长江,扬威南昌城头;刀光剑影,枪林弹雨,跃马八闽大地;横眉冷对,昂首挺胸,一腔热血洒鹭岛……翻开《王海萍传》,鲜活的先烈形象跃然于字里行间。

最近,由中共海口市委党史研究室、海口市委党史研究室主任符中和海南省作家协会会员、海口市中共党史学会副会长王锡鹏合著的长篇党史人物传记《王海萍传》正式出版。

王海萍曾就读于上海沪江大学、东华大学,从儒雅书生到优秀的军队政治工作者,王海萍军事斗争才能有着成长、发展的过程。透过《王海萍传》,回溯时光,重现细节,我们寻找一个生动鲜活而形象丰满的领兵者王海萍。

热血少年护家园

走进海口长流镇堂善村,沿楼房间的巷道向北折去,不一会儿就来到一处民宅,静静独处一隅并无特别,只是大门上署着的“王海萍故居”几个红色大字,让人不由得肃然起敬。

王锡鹏介绍,辛亥革命后基层政权更迭,大小军阀拥军自雄,于是许多地方上盗贼峰起。王海萍少年之时就曾组织村中童子军守护家园。

过去当地习惯将海盗称为“海猫”,而将土匪盗贼称为“山猫”,王海萍幼年时常见“山猫”夜间来村中骚扰,王海萍最初的“军事”斗争经验,正是来自抵御“山猫”——他找到村中几个热血少年,成立护村童子军。

一开始,王海萍以为只要童子军夜里守护在村子四周,见到“山猫”时大声喝问便能吓走他们。有一晚童子军巡逻到西南村边巷路时,遇见四五个正要进村的“山猫”,于是童子军们高声恫吓,谁知“山猫”看清只是几个少年后不仅没有逃走,反而向他们扑过来。

童子军们只得赶紧往回跑,同时高声向村民救援。待到村民陆续赶到,“山猫”们已不见了踪影,村沿边几户人家的家禽还是被洗劫一空。

这次护村行动失败后,王海萍总结失败经验,改变策略,不再是采取高声恫吓的方式,而是上门发动村民准备好防御的武器,只要一听到警报便立即出动,打“山猫”一个措手不及。

隆冬时节的一天夜里,天空飘起寒雨。王海萍和童子军依然在村边值守,发现五六个“山猫”鬼鬼祟祟想潜入村中。

王海萍他们一面悄悄跟踪“山猫”,一面派人跑回村里报告。最后村民举着火把,敲着锣鼓跑出来,“山猫”险些被抓,吓得落荒而逃。经过这一次,“山猫”再也不敢打堂善村的主意。

北伐征程淬剑锋

广州市中山四路上,有一座宏伟的古建筑群,大门为花岗岩雕琢的棂星门,门上悬挂着 “毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址”的横匾,院内红墙黄瓦、古树成荫。

1926年,王海萍从上海东华大学毕业,孤身南下广州,就是在农民运动讲习所中,他第一次见到了毛泽东,也是在这里,他开始从学生向北伐军人转变。

在农讲所学习结业后,王海萍来到国民革命军第四军政治部担任宣传股干事。北伐征战前夕,王海萍重点关注士兵从军的政治思想,并且提炼出了“三讲述”“三联系”“三启发”的动态宣传方法。

“三讲述”“三联系”“三启发”为:讲述中国半封建半殖民的国情,联系国家当前的危险处境,启发士兵的正义感;讲述封建军阀连年混战横征暴敛,致使国家陷入四分五裂状态,联系民众生活于社会底层的悲惨遭遇,启发士兵奋发的情感;讲述参加北伐的作战目标,联系士兵的思想实际,启发参战队伍的高昂斗志。

北伐战争开始后,王海萍不仅要求宣传员亲上战场,他自己也与普通士兵一样走上战场,在枪林弹雨中作好军队的政治教育与思想宣导。

1926年8月,第四军已经推进到长江汀泗桥南岸。士兵们枕戈待旦,随时准备渡河突击行动,王海萍来到前沿部队,要求参与行动,态度坚决地表示:“我们下到作战连队宣传鼓动,岗位就在前线,不能讨价还价。宣传鼓动员就是战斗员,而且要冲锋在前,你放心!”

“王海萍随军夺取了汀泗桥,尔后又随军攻击咸宁,参与攻打贺胜桥的战役,最后攻克武昌城,饮马长江。”海口市委党史研究室主任符中介绍,在北伐的战火硝烟中,王海萍开始成长为优秀的军队政治工作者,并且在总结北伐诸多战役时,王海萍越发沿着“党的军队”的思路思索。