编者按

在赣江源头,赣南的北部要塞,有一个被人们称为安宁之都的地方,它就是宁都,是当年中央苏区的摇篮,红军在此与当地百姓发生了许多动人的故事。

今年是红军长征出发85周年,也是新中国成立70周年,中国军网记者走进宁都,挖掘英烈故事,记录行走在红色足迹里的心路历程,感悟血脉相承的英烈情怀。

今天的故事

要从一碗汤说起

宁都人如今做汤还是很清淡。中国军网记者李响 摄

昨日,记者团初入宁都

在品尝过宁都的饭菜后

大都是北方人的记者团成员普遍感觉

这里的饭菜特别清淡

尤其是汤菜

几乎没有咸味

当地人听说了我们的疑惑

解释说

“我们做汤不爱放盐”

这是为啥?

在你一言我一语的叙述中

我们听到了一个感人的故事

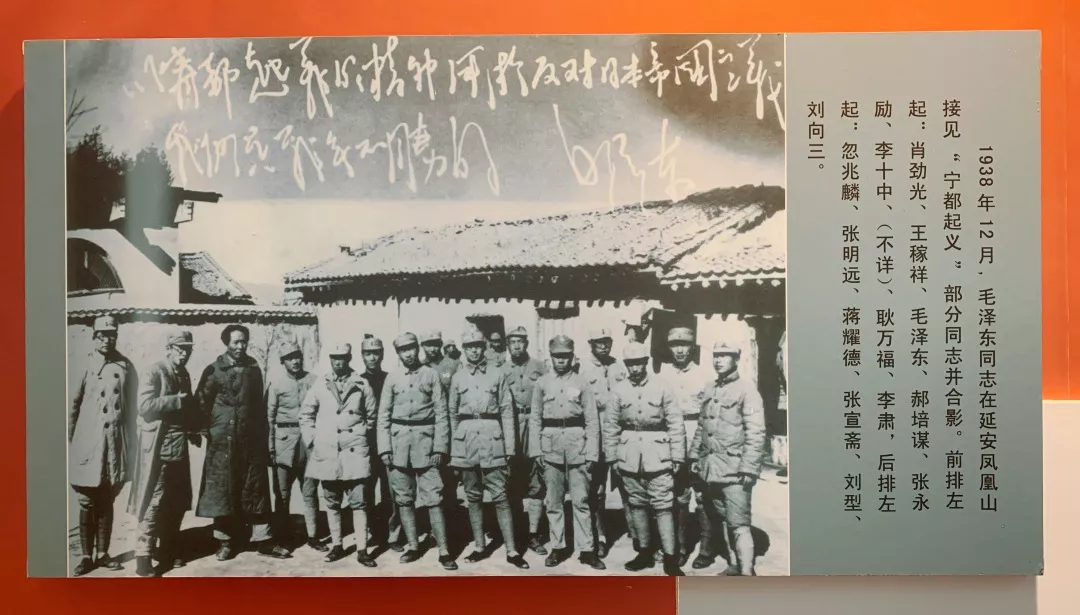

宁都县革命烈士纪念馆内老照片。中国军网记者李响 摄

宁都,山高林密地形复杂

优良的地理条件十分适合打游击战

加上当地人民十分拥护红军

这里成了当年红军“诱敌深入”的

理想地域

但也因此成了

当年国民党军队的眼中钉、肉中刺

一次又一次的军事“围剿”和经济封锁

国民党企图使苏区

“无粒米勺水之接济,无蚍蜉蚊蚁之通报”

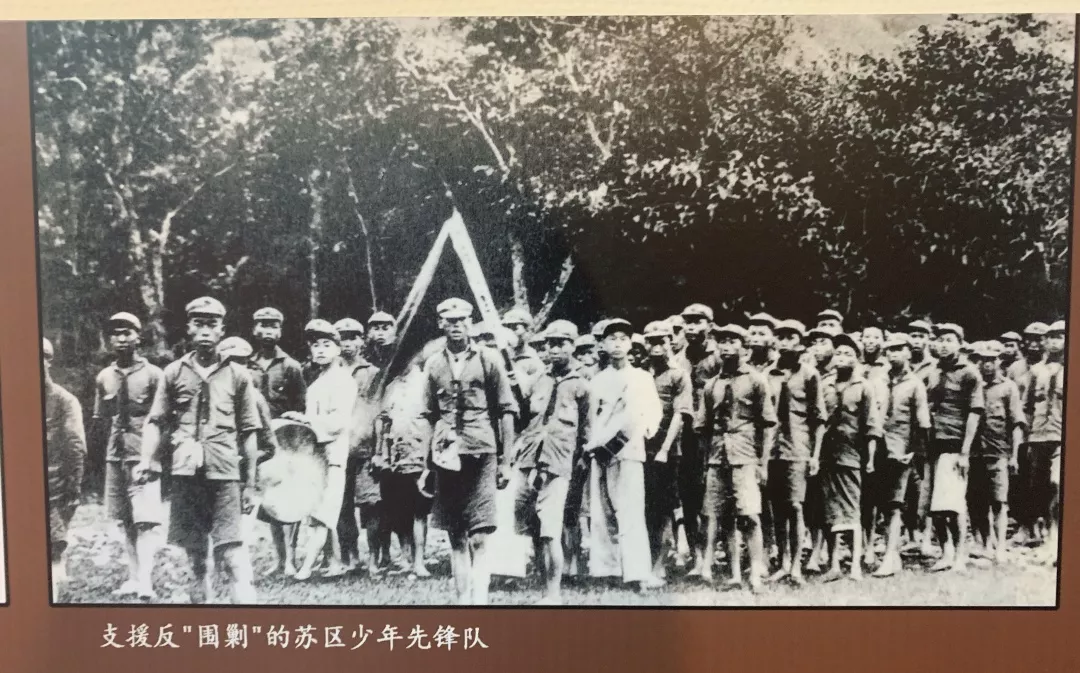

宁都县革命烈士纪念馆内老照片。中国军网记者李响 摄

严密的经济封锁

使当时的苏区物质严重匮乏

由于宁都不产盐

外面的盐又进不来

导致食盐告急

看似普普通通的一粒粒食盐

一度成为苏区的战略物资

红军前线作战,没有力气不行

为了支援红军

当时宁都家家户户

炒菜不放盐,蒸汤不放盐

他们硬是把从舌尖上省出来的盐

全部送到前线,送给伤病员

宁都县革命烈士纪念馆内老照片。中国军网记者李响 摄

也是从那时开始

一道特色菜——“无盐汤”

在宁都传承了下来

这碗汤,真的算不上好喝

但对于宁都人来说

它见证了先辈与红军

生死与共,同甘共苦

有盐同咸,无盐同淡

的峥嵘岁月

如今八十多年过去了

盐对于宁都、对于苏区

已经不再是稀缺和紧俏的东西了

但他们平时做汤

还是习惯不放盐或者少放盐

守着碗里的清淡

犹如他们一如既往地坚守着

像汤一样清澈见底的本色

和淡泊低调的品性

宁都县革命烈士纪念馆。中国军网记者李响 摄

一碗“无盐汤”

只是宁都人民对革命奉献

的一个缩影

一位烈士家属向我们展示前辈的烈士证明书 。中国军网记者李响 摄

宁都全县当年5.6万人参加红军

相当于每5个宁都人就有1人参加红军

有名有姓、登记在册的烈士

有16725人

一位烈士家属在英烈墙上寻找前辈的名字 。中国军网记者李响 摄

如今这些名字都写在了

宁都县革命烈士纪念馆英烈墙上

很多烈士家属

都会来此寻找先辈的名字

也会带自己的儿女前来祭拜

给他们讲述过去的故事

叮嘱孩子有机会就去参军

让红色精神代代传

这面英烈墙

伫立在每个宁都人的心里

也伫立在中国革命的历史中

采访手记

宁都县革命烈士纪念馆。中国军网记者李响 摄

看着英烈墙上一个个名字,听着红军将士和老区人民一个个感人故事,我们更加真切地感受到红军将士为革命不惜抛头颅洒热血的崇高追求。

没有曾经的牺牲,便没有当下的幸福;没有他们的前仆后继,便没有我们的岁月静好。每一个为国捐躯的先烈都应被敬仰,每一种舍身报国的壮举都应被铭记!