“数据里藏着克敌致胜的密码,图表上画着稍纵即逝的战机”

——答卷二:胜战

在气象海洋学院双龙营区办公楼前,一座雕塑昂扬矗立:雕塑上是四个人,一个手持观测仪器仰望天空,一个背着背包俯瞰大地,另外两个在认真核对笔记本上的数据。这个雕塑所表现的,就是上世纪80年代轰动国内气象界的“华东中尺度天气试验”。

“华东中尺度天气试验”主题雕塑

上世纪70年代初,我国华东地区出现多次强对流天气,人民生命财产安全遭受重大损失,严重影响军事活动的开展。于是,获取强对流灾害性天气系统特征,研究与之相伴的中尺度天气系统的结构、性质和发生演变规律,从而提高强对流危害性天气预报能力,成为了那个年代气象人的使命。原空军气象学院集中优势力量,协同军地各方,克服种种困难,在当时原总参气象局的领导下,于1980年至1987年开展了此次试验。

参加过当时试验的气象海洋学院教授张立凤谈到此次试验时话语之中满是自豪。据张立凤教授介绍,当时的试验分为两个阶段进行。1980年,现场试验阶段开始。当时的试验区西起安徽霍山,东迄江苏东台,北自江苏泗阳,南至安徽铜陵,共布置了27个无线电探空站、13个天气雷达站。每一个站布放和范围都是以气象学院教授张丙辰为首的专家们进行实地勘探后的精心设计。

此次试验的关键之处就在于对试验地区天气的加密观测。以往的高空观测都是每日2次,地面观测每日8次。可在第一阶段的三年时间里,每年的4月下旬到6月中下旬,原空军气象学院和其他试验单位对试验地区天气的观测密度达到了1小时1次。为了获取第一手资料,科研人员深入一线顶风冒雨、昼夜奋战。功夫不负有心人,此次试验所收集资料的时空密度和过程、质量在当时都是空前的。

“前辈们严谨求实的态度对我影响极其深远。”1983年,资料分析研究阶段开始,当时刚刚毕业留校的张立凤每一天都要分析和统计大量的数据。为了保证试验结果的可靠性,老教授们总是向张立凤等一批参与试验的年轻教员强调,要对数据反复核对、精细加工。与此同时,老教授们利用传统天气分析、近代天气学诊断、数值试验等多种方法,对观测区域内雷暴群、飑线、江淮气旋、梅雨、低空急流和中尺度对流复合体等天气系统的结构和演变规律进行研究。最终,他们提出了许多新观点并进行了解释,所获得成果对华东地区春末夏初的强对流天气预报产生了积极作用,大大减小了强对流灾害性天气对人民生产生活和军事活动的影响,迄今仍有广泛应用。

华东中尺度天气试验总结大会

同一时期,该院由中国工程院院士宋君强牵头的某团队,在研制我国和我军全球数值天气预报业务系统任务中也取得历史性突破。面对该团队研制出的全球中期数值天气预报系统,欧洲中期天气预报中心研究部主任连呼“了不起”;面对该团队研制出的空军航空中期数值天气预报业务系统,媒体报道时称赞“我军军事气象保障发生革命性变化,大大提高了我军军事气象保障能力”;面对该团队研制的我军第二代军用数值天气预报系统,业内纷纷评价“整体技术达到当前国际先进水平”。一份份胜战答卷的背后,是一代代气象人的艰辛付出。

该院研制的新一代数值天气预报系统服务神舟九号任务

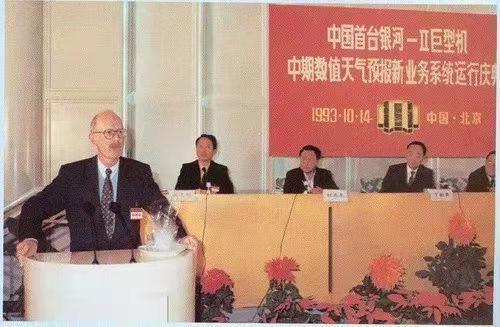

宋君强院士团队研制的银河-Ⅱ巨型机中期数值天气预报新业务系统运行庆典

据该院某研究所赵军介绍,那段时期,为了加快我国中期数值天气预报并行高效软件系统的建设,团队成员“黑加白”是家常便饭,每周“五加二”是正常安排,甚至连续三年的大年三十都是在实验室里度过的。为了针对军用数值天气预报问题进行调研,赵军和团队成员朱小谦在北京部队大院的地下室里整整蹲守半年,几乎每天都吃住在那里,不知外面什么时候天亮、什么时候天黑。团队成员张卫民连续3个月“猫”在实验室,由于长期超负荷工作病倒了,被迫住院治疗,但刚刚出院,他又一头扎进实验室。

气象海洋学院科研人员在某海域进行海洋调查

国防科技大学气象海洋学院因战而建,也注定为战而强。追忆70年峥嵘岁月,该院潜心研战谋战,紧盯战场,瞄准打赢,向战而行。为了走向深蓝的海洋强国梦,该院某科研团队正在夜以继日进行某海域海洋调查;为了在水下某领域夺取先机,该院另一个科研团队成员常年往来各实验场所开展试验;为了深化战场环境保障,该院某课题组牵头研制成功的某卫星系统已成为我军气象海洋领域应用的重要技术支撑力量……一张张亮眼的成绩单,在共和国的历史上诠释着“胜战”的内涵。现如今,“十四五”规划即将开启,该院也将踏上换挡提速的冲锋征程,实现转型升级的实质突破。