走向“最后一公里”

■张俊杰 陈宇昕 黄巾智

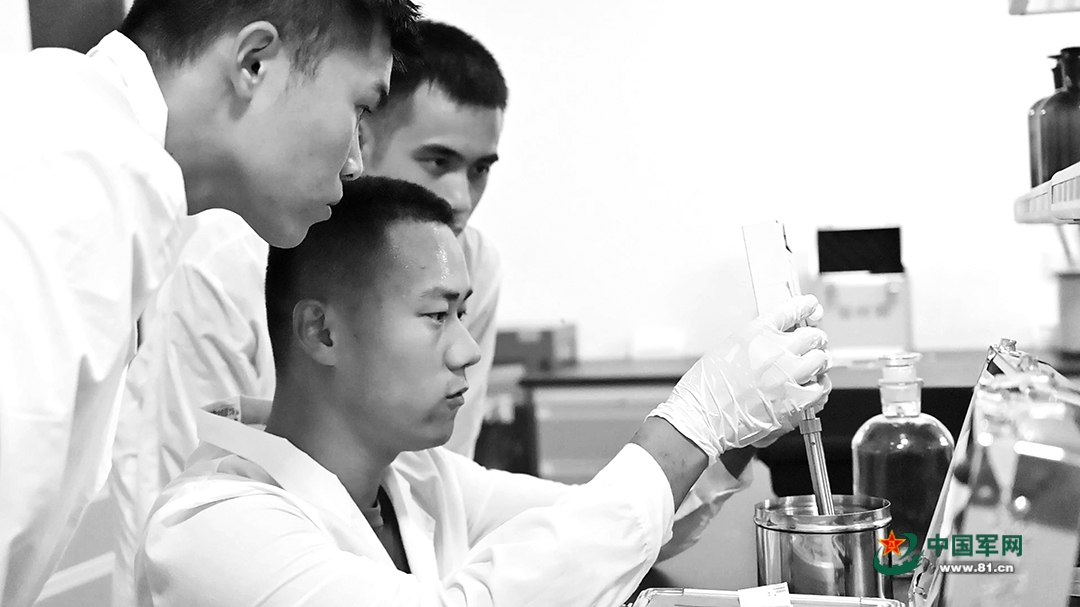

联勤保障部队工程大学学员与基层官兵检测油料指标。黄巾智摄

管线铺设训练。黄巾智摄

当南方的晨雾浸湿作训服,大山深处某洞库的泵房里隆隆作响,大漠的风沙正劲……一场横跨上千公里的专业实习在各地相继展开。

这个暑假,联勤保障部队工程大学组织军事能源相关专业学员奔赴部队,开展为期近一个月的专业实习。学员们深入一线学习管线铺设,走进深山开展巡线作业,并兼职完成盘库等任务。

近年来,该大学某系以上级赋予的专项任务为牵引,发挥机关、院校、部队三方优势,不断丰富学员实习的科目和点位。学员分批走进不同类型部队,既接受专业教员的理论指导,又吸收基层保障的实践经验,配合线上优势课程,基本实现了能源专业第一任职岗位相关技能的实习全覆盖。

一路跋涉,一路实践,学员们踏上从院校走向一线的“最后一公里”。走进部队、走向战位,他们增强了自身本领,迎来成长与蜕变。

“理论学得扎不扎实,只有检验了才知道”

没来得及休整,联勤保障部队工程大学的学员们刚抵达实习部队,便立即投入训练。

在某管线团,学员朱清贤和同学们与部队官兵一起,围绕管线的实地部署,展开一场模拟训练。

踏上崎岖的山地,学员们扛起钢管,和官兵并肩布置管线、校准角度、拧紧螺栓……虽然早已在课堂上掌握了相关知识,但手上动作生疏的朱清贤仍感受到了理论与实操的距离。

一天,在该团某营杨营长的组织下,学员和官兵开始分组训练。

作为优秀学员,朱清贤两次参加数学建模竞赛,并围绕输油管线问题提交了最优解法。在管线铺设相关课程中,他更是取得了“承压式管线铺设”科目的最好成绩。然而,想到这几天在部队实操的感受,朱清贤心里还是没底。

“理论学得扎不扎实,只有检验了才知道。”当警报在山谷间响起,朱清贤正跪在斜坡上校正钢管的承插角度。暴雨裹挟着泥浆漫过管体,液压扳手突然滑落,密闭对接的管线“咔”地一声错开,油液瞬间涌出。

“别犹豫,按应急预案执行!”杨营长提醒道。

每个小组都在训练前做了预案,但朱清贤和战友的操作收效甚微。面对同样问题,带教班长王强所在的示范小组游刃有余:他们迅速安装分流管线,备用管路开通的同时,错位管线的对接工作稳步进行……

“山地环境特殊,雨量变化快,预案必须根据现场情况灵活执行,不能生搬硬套。”傍晚的复盘会上,杨营长重点讲评了朱清贤所在组的情况。

朱清贤陷入了思考:“情况层出不穷,王强班长的小组为何总能处置得当?”

此后几天,朱清贤格外留意王班长的操作——当特情来临,班长总能熟练调出数据,精准预判可能错位的接口,并安排小组提前加固密封。“险情不会在万事俱备时发生,对细微差异的综合分析可以帮助我们抢占制胜先机。”王强向朱清贤分享经验。

班长的话点醒了朱清贤。他意识到,课本上的处置方式不足以应对复杂的现实状况,合理有效的处置方案离不开对环境的充分研判。

后来,该团又组织了一次夜间对抗。当防空警报响起,朱清贤没有命令小组抢修“受损”管线,而是利用夜间能见度低的特点,指挥成员们砍倒灌木,将预设分支管道隐蔽于山林间。“敌”火力倾泻而下之时,预设的分支管道悄然运转,在泵机的推动下不间断保障油料供应。

“朱清贤把管线铺设打成了一场精彩的‘游击战’!”杨营长评价道。

“理论之根终究要扎在实践的土壤里。”学员们从中领悟到,书本上的标准答案并非实际保障的最优解。面对复杂的环境变化,只有经过实践历练,头脑中的知识才能转化为真实的打赢能力。

“合理误差不是操作终点,测量值要向实际值无限逼近”

此次实习,某方向的学员还担任清仓盘库的计量员。

在课堂上,教员们曾反复提醒一定要重视每一次下尺、每一次检查核对,盘库时签下的每一个名字,都有千钧重。直至走进某基地,学员们才真正理解其中含义。

学员陆德君所在小组进行盘库任务的第一站,也是此次行程中检查面积最大、储量最多的一站。一滴油料的品质,关乎上万吨储油的评级;一毫米的测量误差,便可能导致数以万计的经济损失。

走进库区,陆德君和战友们开始测量1号罐的储量。转动摇把、下量油尺、触底、收回……尽管油罐的测量系统可以实时监控液位,但为了排除干扰因素,带队教员坚持要求学员手工测量,并与系统数据进行比对。

量油尺由柔性材料制成,液位高度的测量,主要靠末端尺砣在重力作用下的触底。把握好触底的时间,在恰到好处的时机提尺,是精准测量的关键。

陆德君屏息凝神,将量油尺缓缓下探,金属尺砣与罐底相触的瞬间,高度同时定格,3次下尺取平均值。

当小组成员带着测量结果走下油罐,数据却和系统测量相差15毫米。

对于一个较大储量的油罐来说,15毫米的误差微不足道。是记录当前的手动测量值,还是找出手动测量和机器测量的差值原因,陆德君有些犹豫。

“合理误差不是操作终点,测量值要向实际值无限逼近。”课堂上教员的叮嘱回响在耳边,陆德君下定决心核对过程。

小组成员立刻重新排查每一个环节:量油尺的归零校准、下尺速度的控制、触底瞬间的手感反馈、提尺读数的精准位置……每一个细节的准确无误,让陆德君找不到原因,但他依然坚持,这15毫米的误差不能就此放过。

带队教员见陆德君神色凝重,没有立刻解释差值出现的原因,而是将问题提给了学员们,开展了一场关于测量高度误差的讨论:

“是测量系统误差,手工测量更稳妥。”

“手工操作需提升技巧,机器的精度更高。”

学员们的看法各不相同,却都没有说到点子上。在大家一筹莫展之时,带队教员拿出了一瓶深褐色的油泥——这是从和1号罐同期建设的2号罐底取出的。“两个油罐建设时间相同,沉积量也应基本一致。”教员说。

学员们的思路被这瓶油泥打开。原来,长期储油的油罐底部会有油泥沉积。用来测量高度的传感器漂浮在油液表面,通过测算测量点到罐顶的距离,进而计算得出传感器以下的油液高度。这样一来,附着在罐底的油泥,被算进了油液的实际高度。而手工测量时,尺砣不会穿透油泥,结果也更为精准。

误差终于被找到!陆德君对比之前的测量记录,多次手工数据与测量系统数据差值分毫不差都是15毫米——这正是油泥层造成的。

这一站的计量工作结束时,带队教员在登记本上记录测量结果,陆德君和战友们在计量员一栏郑重地签上了自己的名字。

15毫米的误差,不只是油泥的厚度,更是责任的分量。它沉甸甸地压在每一个盘库人的肩上,既是毫厘之间,也是千钧所系。

“不只是单调与重复,更是无声的坚守”

烈日当头,学员何哲拎着漆桶,蹲在带教班长祝志伟身旁。桶里的红漆被晒得黏稠,刷子拖过油管表面拉出蚕丝般的细线。

这是何哲在某油库实习的第17天。清晨5点半,天未破晓,他与祝志伟已挎着工具包穿行在管廊下。今天,他们要完成管线中后段的部分巡线工作。

半年前,祝志伟受邀到联勤保障部队工程大学作讲座,介绍了自己如何接过老班长巡线的“接力棒”,并逐渐成长为一名技术骨干的经历。当时,何哲就坐在台下,被他分享的库区故事深深打动。

这次实习,何哲如愿分配到祝志伟所在单位,有幸跟他一起参与巡线工作。

该库的管线一头连着泵站,一头接向山里。从徒步到乘三轮车,再到乘汽车,多年来巡线采用的交通方式几经迭代,但险峻的山路部分,官兵们依然要用双脚丈量。

踏上巡线路,何哲跟着祝志伟在群山里穿梭,管线时而从头顶穿过,时而又铺设在脚下很远的地方。每遇到一处接口,何哲都要在祝志伟的指导下打磨旧漆、重涂新漆。数百处接口,他们一次又一次蹲下、起身。有时,待检修的位置就在眼前,但考虑到山势和落差,他们不得不翻到对面的山上去。

一天下来,何哲的双腿愈发沉重。望着走在前面、步伐依旧稳健的班长,他内心又多了一分敬意。

是什么支撑着祝志伟多年来干好一份重复而枯燥的工作?走进荣誉室,何哲找到了答案。

阳光透过窗户,照亮西墙的玻璃展柜。那里陈列着3样物品:一把缠着电工胶布的管钳;一本《管线焊接工艺手册》;最醒目的是几本牛皮纸封面的值班日志,里面记录了库区20多年的工作情况。

日志封面上写着:“管线无声,山河作证。”

何哲翻开其中一天的记录:“管壁补漆发现裂纹,夜间切割焊接。”向后翻3页,有一行对此发现的补注:“修复完好,材质已疲劳,建议增加探伤频次。”

每本日志的格式不完全相同,但库区自建成后的每一天都有记录。每一条记录结尾都会签上记录人的名字,早些年是祝志伟的老班长,近几年是祝志伟。

“干好这份工作,管好这条线,是我对老班长的承诺。”祝志伟说。

合上镌刻着时光年轮的日志,何哲对这份工作有了更深的认识:“不只是单调与重复,更是无声的坚守。”

山风穿过管廊发出低鸣。最后一次巡线,何哲走在祝志伟前面。他在每个接口处停下,习惯性地蹲下身,仔细检查漆面情况,动作间已能看出班长的影子。

在基层的沃土扎根成长,于实践的熔炉百炼成钢。从管线铺设的刻苦钻研,到油库测量的精益求精,再到巡线路上的默默坚守,学员们褪去了几分青涩,变得更加坚毅果敢。一年后,他们将奔赴各个军营,在战位上书写自己的答卷。