当肝移植术后的患者再次面临十二指肠肿瘤破裂出血的生死考验,如何在不稳定的腹腔“雷区”中完成高难度肿瘤切除?如何在高风险条件下争取生机?西京医院肝胆外科团队用一台历时6小时、出血不足100毫升的“刀尖”手术,为患者生命保驾护航。

生命禁区

当“瘢痕迷宫”遇上致命出血

2021年,患者王旭(化名)确诊肝癌,先后进行肿瘤切除、肝移植等多轮大手术,身体早已不堪重负,然而命运的“考验”仍未停止。今年9月,他再次出现呕吐、黑便与极度乏力,转送至西京医院肝胆外科时,血色素仅剩4g/L,生命悬于一线。完善检查后发现,十二指肠内一个6×5cm的肿瘤因生长过快发生破裂,导致持续性消化道出血。

按照常规诊疗路径,十二指肠肿瘤需行胰十二指肠切除术。这一术式操作复杂、创伤大、并发症风险高,是普外科中难度最高手术之一。考虑患者为肝移植术后患者,长期服用抗排斥药物,且反复消化道出血,身体极度虚弱,能否承受如此大型手术成为横亘在医生面前严峻考题。

“腹腔情况非常特殊,多次手术导致腹腔内粘连严重,正常的解剖层次被打乱,犹如线路错综复杂的‘老旧设备间’,再加上肿瘤体积大、持续出血,手术风险成倍增加。”肝胆外科杨诏旭教授指出。

在多学科会诊中,专家们面临两难选择,如果采用保守治疗,消化道出血依然无法控制,若选择传统开腹手术,不仅创伤大、恢复慢,加之患者长期服用抗排斥药物,免疫力低下,凝血功能差,任何并发症都可能致命。与此同时,肿瘤位置紧贴胰头、胆管和重要血管,如同一颗紧挨着多条生命管道“定时炸弹”,手术过程如同在刀尖上“精雕”。

精准破局

在“生命禁区”开辟安全通道

患者愈合能力差,为最大程度减小手术创伤,促进术后恢复,要在布满瘢痕的腹腔内,找到既能完整切除肿瘤,又能保护重要结构安全通道。面对这一看似不可能完成的任务,团队选择了最艰难但最有利于患者的方案——微创全腔镜下胰十二指肠切除术。

手术团队制定详尽预案:如何避开移植肝血管吻合口,如何在粘连组织中识别重要结构,如何应对可能的大出血……每一个细节都经过数次反复推演。术前准备同样关键,团队联合输血科纠正贫血,协同营养科改善低蛋白血症,精准调整免疫抑制剂方案,为手术创造最佳条件。每一个环节都经过精心设计,如同为一次高精度“排雷”行动前,必须做好万全准备。

精细操作

6小时完成高难度切除与重建

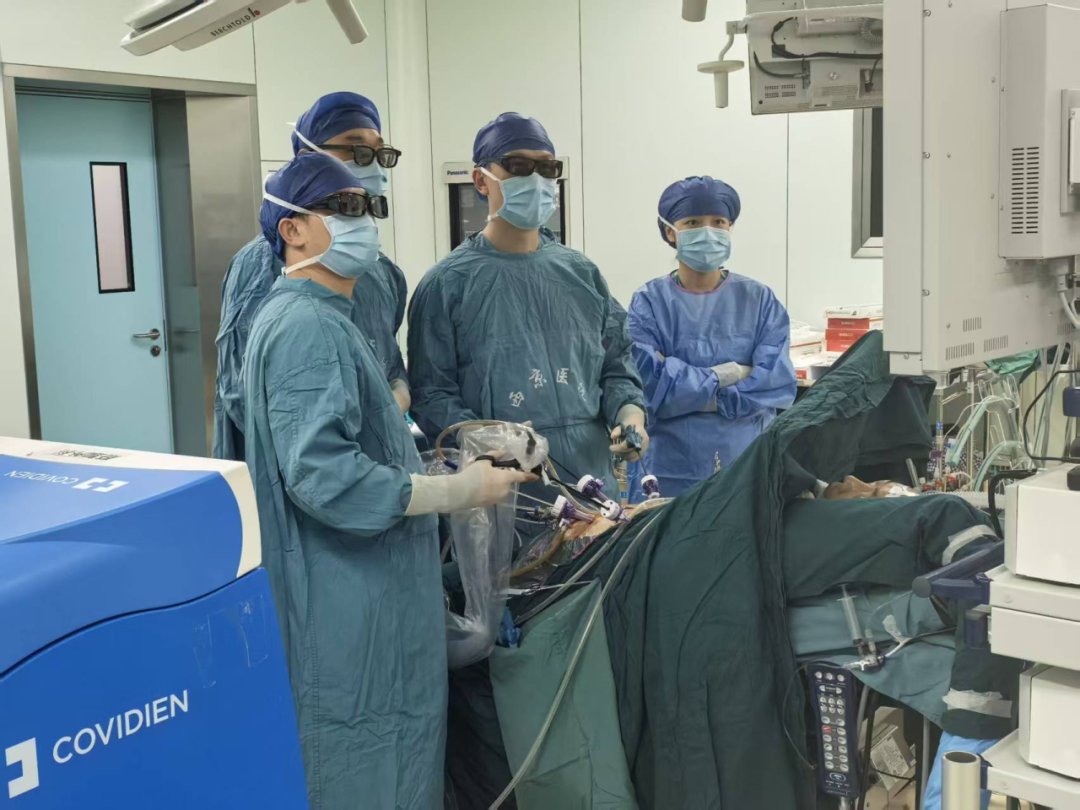

手术正式开始,由杨诏旭教授主刀,彭伟等医师担任助手。和之前预想的一样,腔镜下腹腔粘连严重,分离过程中采用先易后难,层层递进方式,抽丝剥茧一般剥离粘连组织,精准操作同时还要保护好重要血管,任何细微操作容不得一丝失误。在3D腹腔镜放大视野下,手术团队凭借熟练的腔镜技巧及默契配合,开启了这场精细的极限操作。

“每一步都如履薄冰,既要完整切除肿瘤,又要避免损伤门静脉、肠系膜上血管等重要结构,更要保护移植肝的血管吻合口。”在手术团队精细操作下,完成胰头钩突、十二指肠、部分胃、空肠起始段和胆管下段整体切除。

精准切除只是第一步,在随后的消化道重建过程中更是考验“精雕功力”。胰肠吻合被外科医生称为“死亡之吻”,吻合口过紧影响血运循环,过松可能导致胰瘘。团队在腔镜下完成胰肠、胆肠、胃肠、肠肠四个精细吻合,每个缝合都力求完美,为确保万无一失,手术团队还对胰腺残端处理与吻合方式做了个性化加强。在共同努力下,终于“抢出”生命通道,主体手术用时不到5小时,术中出血量不到100毫升。

术后患者回到病房后,按照前期制定的抗感染、免疫调节、营养支持的综合康复方案,在医疗护理团队精心照顾下,恢复顺利,未出现任何并发症。后经科技查新,此次在肝移植术后患者,创新采用的全腔镜微创胰十二指肠切除术未见报道。

西京医院肝胆外科在疑难重大手术方面经验丰富,近年来先后开展首例肝移植联合胰十二指肠切除及两肾静脉切除重建术、自体小肠移植联合胰十二指肠切除、30斤腹腔巨大肿瘤多脏器联合切除、18斤肝脏肿瘤切除、复杂肝包虫等极其复杂开刀手术。同时开展腹腔镜下最高龄(95岁)肝癌切除、首例腹腔镜下保留胰腺钩突的胰腺次全切、首例腹腔镜下处理肝移植术后胆道并发症、全腹腔镜下30cm超巨大肝血管瘤切除、西北首例急诊腔镜胰十二指肠切除等系列微创手术。