万里航程

2020年11月14日早晨,经历漫长的等待和紧张的准备,作为解放军总医院第五医学中心的一名军医,我即将启程赴塞拉利昂执行援助任务。

家里人都来欢送我。宝宝跑上大巴说,“我也想去火车站,爸爸”。因为前一天,我带他去买了围脖和棉帽子,还一起愉快地吃了蛋糕。吃蛋糕的时候宝宝曾问我:“爸爸,你啥时候去非洲”,我告诉他是“明天”。他说:“我会想你的”。想到这儿,一瞬间眼眶有点红,嗓子有点痒。

调皮而懂事的宝宝。

欢送仪式结束后,我换了衣服,坐上大巴,去丰台东大街接一起执行任务的同事。接上大伙后就直奔北京西站,一起在站台上合影后,我们匆匆登上了高铁。3个小时后抵达郑州。在郑州休整一夜后,11月15日早上开赴新郑机场。早晨8点钟,乘坐运输机开启西飞之路。

飞机中途在甘肃酒泉停靠了一次。下飞机后,寒风凛冽,沙尘四起,一片大戈壁。在休息间歇,发现场站的很多小战友们在咀嚼一种食品,样子非常像槟榔。经询问,果然是槟榔。考虑到槟榔是一级致癌物,随即利用短暂的时间给他们科普了一下槟榔的致癌发病机制及危害,小伙子们听后,纷纷表示要戒掉咀嚼槟榔的习惯。

下一站,喀什。同样是戈壁。远处雪山横亘,不清楚雪山的名字,能看到几株水蓬已霜染成暗红色。

前方,就是巴基斯坦了。

飞行的时间很长。三个小时后到达卡拉奇,巨大的后舱打开,一股热浪铺面而来,仿佛一下从冬季跨到了盛夏。

飞机再度起飞。飞越印度洋,5个小时后到达了吉布提。吉布提是红海边上的一个小国,人少资源匮乏,但地理位置优越,为红海和印度洋的咽喉。很多国家,比如美国、法国、日本、沙特等在吉布提都有驻军,因此该国也号称是万国军营。后半夜到达机场,几经辗转,到了我们的保障基地。舟车劳顿,此时我已经很累了,没顾得上打开睡袋,就在硬板床睡着了。

天亮起床后,我顺便看看了周边的风景。远处可以看到红海,海边一排龙门吊沿着海岸延伸很远。举目望去土地贫瘠,植被稀疏,偶尔也会有孤零零的一棵树。卡车载着我们到了城区,路上很多面包车上花花绿绿满是贴纸,车窗户只剩一点点空间。机场旁边也有一些很漂亮的别墅,阳台花园应有尽有,很洋气也很高端。

再次起飞,横穿非洲之后到达刚果(金),加油一次。

刚果(金)依然是热带,草木茂盛。我们已经离目的地越来越近。

下一站是赤道几内亚。在我的印象里,世界上叫几内亚的地方很多。比如,几内亚、几内亚比绍、赤道几内亚、巴布亚新几内亚,搜索了一下“几内亚“意思是“有黑人的地方”,但是这几个几内亚都是互不隶属的独立国家。我们要经停的赤道几内亚是唯一说西班牙语的国家,也是非洲大陆唯一一个人均GDP超过中国的非洲国家。赤道几内亚刚刚下过大雨,气候宜人,风光美丽。一抬头看见巨大的山脉似乎拔地而起,非常震撼。

雨后的赤道几内亚。

赤道几内亚到处都是生机盎然的植物。

最后一站,塞拉利昂,葡萄牙语的意思是狮子山。这是一个充满悲剧和苦难的国度,独立后又经历了很多年内战,虽然现在和平了,但国家满目疮痍。

飞机上人少了很多,座位也空出来了。我铺上睡袋,一直睡到飞机降落。后舱门没开就听见外面一阵欢呼声,原来是上一批来塞拉利昂援助的中国专家在等着我们。他们已经在这里待了十六个多月。

下了飞机,拥抱、聊天、合影。

是的,我们来了;祖国也要接你们回去了。

上了摆渡船,不多时就到了驻地。一路上,山上繁星点点,大海平静温暖。

塞拉利昂初印象

塞拉利昂国土面积介于中国的宁夏和重庆市之间,人口七百多万,随处可见是红色土地,应该是富含铁元素的酸性土壤。这种土壤算不上肥沃,但是得益于雨季降水丰富,故而植被茂盛,盛产香蕉,木瓜,芒果等水果。塞拉利昂矿产资源丰富,有钻石、黄金、金红石等。矿产本来是上天的馈赠,但在这里也造成了很多悲剧。曾经,塞拉利昂各方势力为此疯狂争斗,血流成河。

以前,我曾看过一部叫《血钻》的电影。抵塞后,又抽空看了一遍。其中的弗里敦就是我所在的地方。目前经济支柱是农业和矿业,农业人口占全国人口的65%,粮食尚不能自给。由于战乱,国家元气大伤,基础设施几乎被打的千疮百孔,多数人一天只吃一顿饭,少部分人可以一天两顿。医疗能力堪忧,能做血生化、血常规、X线的医疗单位寥寥无几,想要做CT和磁共振就更难了。

一个坎坷不平的学校操场上,光脚踢球的当地孩子。

头顶木材的当地青年。

铁皮屋。

塞拉利昂的货币面额很大,一美元相当于一万塞拉利昂。我们刚开始付款时都很慌,怕算错了。稍微买点东西动辄几百万,就是一大捆纸票。有一次,我看到塞拉利昂士兵的面包车里装着几麻袋钱,问他们这么多钱能买一辆皮卡不?士兵们笑着回答,只够买一辆摩托车。

在塞拉利昂,法国加油站道达尔Total几乎无处不在。

当地青绿色的香蕉,味道秒杀黄皮催熟香蕉。

看病

非洲这边最常见的疾病是疟疾。大多数疟疾是恶性虐,每年感染人数约200万人口,因恶性疟死亡的人数超过四十万。四十万是个冰冷的数字,但在这里每一个数字都代表着一条鲜活的生命。

塞拉利昂有三四千的华人,精确数目不详。因为医疗资源匮乏,我们的职责除了负责日常传染病防控与诊疗,还担负着为华人华侨看病的任务。

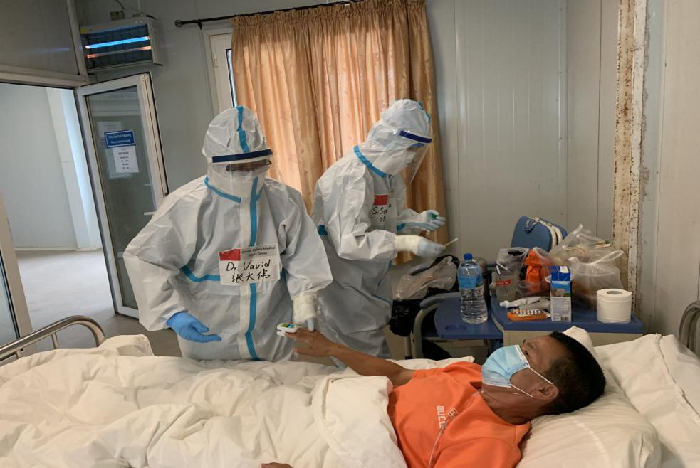

面诊的第一个疟疾患者,来自矿山。自行服用了抗疟药物,仍然在发热,到医院的时候,患者已经出现酱油色尿,双下肢水肿,乏力,考虑是疟原虫导致大量红细胞破坏导致。镜下已经查不到疟原虫,查了血生化幸好肾功能正常,给了补液、利尿治疗后顺利康复。面诊的第二个和第三个患者是工友,也都在矿山工作。就诊时发烧症状明显,乏力,痛苦不堪求助于我们,治疗肌肉注射了蒿甲醚,第二天还在发烧。周围人都很着急,我倒是不急,因为药效需要32-48小时。果然,30小时左右患者退热,症状明显好转,治愈后离开。

又过了几天,矿山一个工人裆部溃烂来就诊。估计是矿山蚊虫太多,隐翅虫不知道什么时候爬进裤腿里中被挤死,昆虫的体液中强烈的酸性物质腐蚀了皮肤,导致感染化脓,在患者大腿根部内侧和阴囊部位一大片溃烂渗液,弯腰困难,排尿很疼。在对患者溃烂处多次碘伏消毒晾干,没破溃的地方给了炉甘石涂抹,外用了抗生素,三天后结痂好转。

出过最远的急诊应该是去港口边的一个华人开的诊所看烧伤患者协助抗感染,诊所叫做“Friendship Clinic(友谊门诊)”。诊所里有两名在塞拉利昂工作多年的华人医师,也有很多骨科康复器械。这边的疾病主要是以疟疾为主要的病种,但各种全科疾病也要看,毕竟缺医少药的困境长期存在。据说,前几年诊所只有白天看病,下午就关门了。询问缘由,久居塞拉利昂的华人告诉我:下午要数钱,要不然没地方堆……

新冠肺炎

来非洲之前,我已经在国内参加抗击新冠肺炎疫情工作达到了122天。此间,我还参与了重大传染病课题研究,编写了新冠肺炎治疗的方案和书籍,系统学习了解了传染病相关感控的流程、装备。特别是在参加重大传染病防控救治演练时,除了学习到更多的核心感染病防控知识,抗晒能力也得到大幅提升。演练结束回家后,发现皮肤晒到黑的连我自己都快认不出来了。这次接到任务来非洲,心想这下去非洲算是无缝衔接。

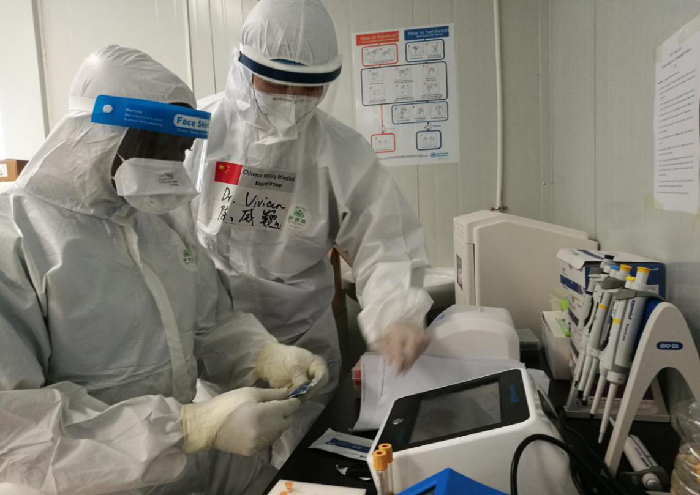

这次万里驰援,我们承担的传染病防治任务类型已经从疟疾、艾滋病、肝病变成了新冠肺炎。对我们来说,这应该算是二次抗疫,因此做了充分的准备。一起来的医疗、护理、检验、影像、科研人员都是该领域经验丰富的专家。

我们的团队。

陈威巍主任技师已经在塞拉利昂工作20个月了。

张鞠玲检验副主任技师在传染病医院检验科工作18年。

张芳芳护士长从事传染病护理工作15年。

李勇武医师从事影像诊断学20余年。

刘鹏,经验丰富的急诊医师,正接诊当地新冠肺炎患者。

刚到塞拉利昂,我们没有调整时差就直接进入到工作状态。但真正进入到病房,才深刻领略到热带的威力,尽管有空调,查房超过半小时肯定全身湿透。不到两天,自己伸手一摸,浑身起了痱子,皮肤如同光面屏变成了磨砂屏。不到一周,关节连接处甚至有了接触性皮炎,奇痒难忍。后来,我只好自学了皮肤科知识,用炉甘石涂上,止痒效果很好,困扰也消除了。

和我们一起战斗的塞拉利昂同事,有很多是熟悉的面孔。2018年,他们曾到北京培训,因为非洲英语口音较重,我全程陪着他们一起上课,身兼讲师、翻译、助教。他们去故宫、天坛、长城参观访问的时候兼职导游,将中国悠久的历史、辉煌的文明、美丽的风景介绍给他们。其中,印象深刻的是Jalloh医师,他可能是我见过最优秀的当地医师,在以色列获得了公共卫生硕士,责任感和使命感很强,工作勤奋认真,2014年曾经参与过抗击埃博拉。

虽然这边定位是重症中心,但是城里老停电,医院没有设备带,自然也就没有氧气带支持。呼吸机很老旧,一些重症监护设施、吊塔应有却无。好使的只有氧气浓缩机,浓度最好的时候能达到40-60%,但是流量只有10升/min,国内经鼻高流量湿化氧疗机流量能到40升到60升/min。我们曾经试图联系国内厂家带一套过来,后来突然想起来这边没有氧气带,流量用氧气瓶很难维持,而且接口也不一致,即使拿过来也没法用。因为塞拉利昂的工业制造业非常薄弱,在国内感觉很多理所应当的东西,在这里都是很大的奢望。

只能是因地制宜、尽力而为。医疗小小一个行业,其实也是整个国家实力的缩影。从社会管理到医疗硬件、软件,可以预见非洲的发展空间很大,但这个过程更需要耐心。

患有糖尿病的患者治愈出院。

入院时该患者已呼吸衰竭,目前已治愈出院。

意大利老先生治愈后出院。

患者康复后与医疗人员合影留念。

患者代表送来感谢信。

有一次,我遇到一位叙利亚的口腔医生。他身材高大,皮肤白皙,卷卷的头发,白大褂隐约斑驳。在忙完之后, 我问了他一个小问题:

“How long have you been in Sierra Leone?(来塞拉利昂多久了)”

“Nine years(九年)”

掐指一算,是叙利亚内战的那一年。没等我继续发问,他说“Since civil war(自打内战),各种势力在叙利亚相互攻伐,普通人在夹缝里难以生存,一会儿是恐怖分子,一会儿是教派,一会儿是不知道哪儿飞来的炸弹,所以,我带着一家老小逃出来了,本以为一两年就结束了,谁想一待就是九年。昨天还有导弹扔到叙利亚了”。是的,在战争里,人命如草芥,普通人几乎没有能力主宰自己的命运,岁月静好只是幸运,不是理所当然。

经历了这些,我更加深切地感受到,强大的中国是我们每个中国人坚不可摧的铠甲,强大的中国更应是每个中国人不懈奋斗的目标!

(配图由作者提供)