课堂上,聚精会神学新知;帐篷里,实战推演练救治;演兵场,摸爬滚打强素质……近日,来自空军和联勤保障部队医疗岗位的400余名新聘文职人员,正在空军军医大学接受“入列第一课”。在圆满完后45天的岗前培训后,他们将奔赴各自医疗战位。

赓续革命军医红色血脉

“井冈山斗争时期,毛泽东领导的工农红军就创建了我军历史上第一所正规医院,可以说,军医为我军发展壮大做出了重要贡献……”贾周副教授一堂生动的军史课,描绘出人民军医浴血奋战保存革命火种的波澜画卷,让台下的“未来军医”们听得心潮澎湃。

扣好第一粒扣子,才能踏稳每一步足迹。培训动员的开篇语是听党指挥,开训教唱的第一首歌是《强军战歌》。翻开培训课表,党史军史、强军思想、军队纪律与军人修养的理论授课、视频辅导、现地参观就超过了70个课时。

在研读习主席系列重要讲话中,学员们领悟着共产党人的坚定信仰、崇高追求、担当精神和为民情怀;在张华烈士荣誉室瞻仰凭吊中,大家从这位“最美奋斗者”的光辉足迹中感受人民军医的大爱情怀;在“立足本职岗位,践行强军事业”主题讨论中,大家校准了“姓文先姓军”“强军我同行”的奋斗靶标。

课程设计的专家团队告诉记者:“专题式、小组式、问题探究式的混合教学,于润物无声处将红色基因传承下去,也扎深了学员建功军营的思想根子。”

“参加完这次入职培训,我即将跟随单位赴外执行维和任务。在国际舞台上,军医和官兵命运与共;在强军征程中,文职人员和军人并肩同行……”一场精彩的“强军故事会”上,学员刘姬君用自己的经历和感受表达憧憬、激励斗志,引发大家的强烈共鸣。

磨砺战场天使的战救本领

培训第一天的《识图用图常识》授课中,学员们很快就进入了学习状态,这着实出乎卫春海教授的意料,“他们上课听讲时目不转睛,下课了还聚在一起讨论切磋。”同样引人入胜的还有军兵种知识、战时心理与行为、基层常见病治疗方法新进展、空运医疗后送组织与实施等一批军事课程。

为什么新入列的文职人员对军事知识和技能如此感兴趣?记者在一本本参训日记里找到了答案,“军事医学知识是练好战救技能的第一步”“不练就过硬本领,无异于对战友的生命不负责”……

学员的求知若渴,来源于教学的精准策划和循循善诱。在此次培训方案中,该校精心拟制了军事基础知识、职业基本素养、卫勤保障知识三个模块的课堂讲授和实践演练,有效帮助学员锤炼救治能力,增强履职本领。

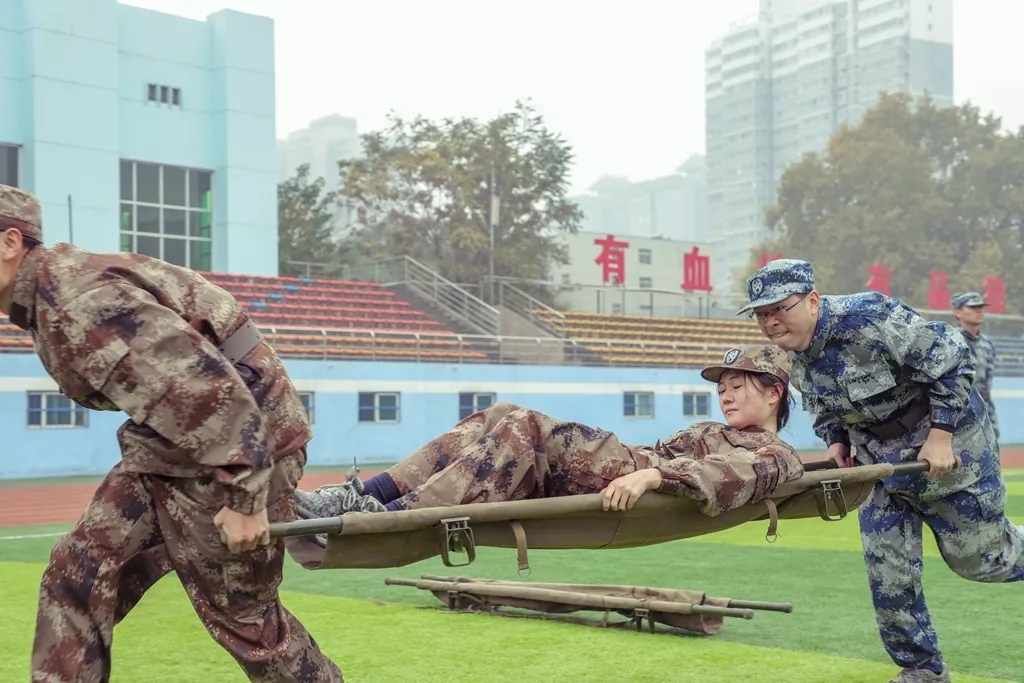

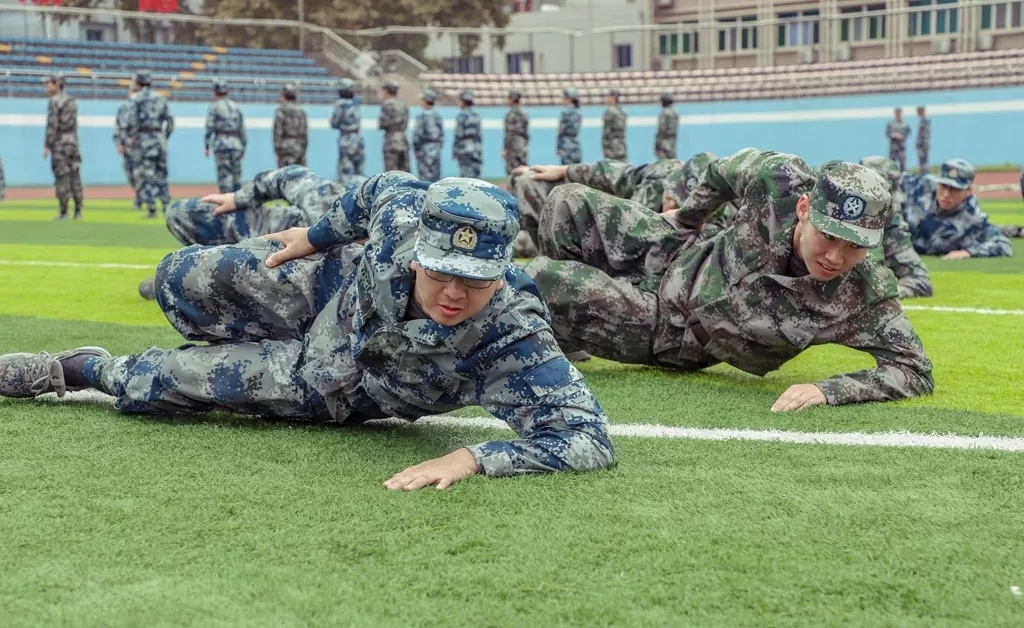

记者在野外综合训练现场看到,某场站遭遇“敌方”猛烈火力打击,我方急救小分队在场站附近隐蔽点下车,采取战术动作接近场站,并用拖拽法、匍匐搬运法将“伤员”后送至临时救护所,在陌生地域快速展开检伤分类和危重伤包扎止血。

归建之后,很多小组主动对演练进行复盘。拥有11年部队医院工作经历的“70后”杨翠燕,为同宿舍的80后、90后讲起了高压环境下心脏损伤防护,一下子成了大家争相求教的“课后辅导老师”。在这个来自天南海北、成员相差20多岁的集体中,比学赶帮氛围浓厚,练兵比武热情高涨。

激发“孔雀蓝”的强军动能

“三公里、三公里,想说爱你不容易……”这句学员们挂在嘴边的自嘲,是很多人刚参加体能训练的真实写照。三公里要达标,站军姿要纹丝不动,叠军被要像“豆腐块”,像一个个“难关”摆在大家面前。

“不经磨砺,哪得刀锋。此次我们升级了组训方式,优化了管理方式,帮助大家缩短身体和心理上的‘过渡期’,激发投身强军的热情和效能。”培训队队长苏思雅告诉记者。

针对文职人员知识面广、思维活跃等特点,特邀资深专家传授军事医学创新的经验,组织入职10年的文职人员优秀代表畅谈收获感悟,结合课上教学和在线资源引导大家把握强军脉搏、开阔思维视野、厘清职业发展思路。

“没想到研发战救背囊后面有那么多故事,雷伟教授一堂《如何做一个军营创客》的精彩授课,让我看到了岗位创新的无限可能。”年仅21岁的邓至铖对职业发展充满信心。该校还专门选调了一批毕业不久、即将转改文职人员的队干部跟班带队,拉近和学员之间的年龄距离、阅历距离、情感距离。

梦想引航,星火汇聚。看到高强度学习训练中伤病增多的情况,学员们自发组建起包括3名副主任医师、37名高年资主治医师的医疗保障队,每天休息时间逐个宿舍巡诊治疗。短短10天,已处理扭伤、发烧等情况200余人次。

虽然牺牲了休息时间,但医疗队发起人梁卫丰觉得收获很大,“这里只有听诊器、血压计和简单药品,没有CT、核磁等高端设备,非常贴近基层部队的诊疗环境,这为今后工作积累了非常有益的经验。”

从校门到营门,从职场到战场,从地方百姓到军队一兵,这些新入列的文职人员在这里淬火锤炼,也将从这里展翅启航。他们将肩负起人民军医救死扶伤的神圣使命,成为戮力强军的文职卫勤尖兵。

摄影作者:朱鲲宇 卜英睿