深耕机务战线20多年

他是别人口中的“大师傅”

紧跟军营“新潮流”

他又向年轻人“拜师”

学起了航模无人机

他说,只要战场需要

当一辈子“学徒”又何妨?

今天,为您推荐

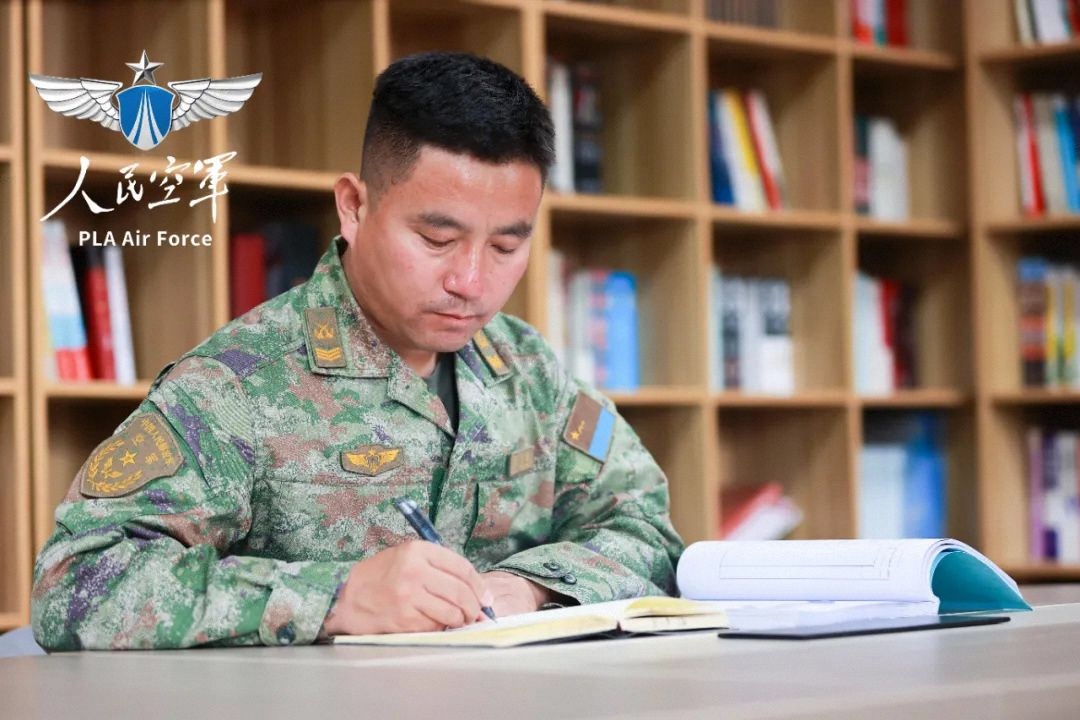

空军某部二级军士长李方滨

贯穿军旅生涯的“学徒之路”

⬇⬇⬇

我叫李方滨,从军20多年,一直扎根机务一线,维护过多型飞机。这两年,我又学习了航模无人机操控技能,成为新晋“飞手”。一路走来,很多人叫我“师傅”,但在我心里,我始终把自己当成一名“学徒”。

踏入社会之初,我跟着一位卡车司机师傅当学徒。我们在颠簸的公路上送货,寒冬腊月冻得手脚发麻,三伏天里汗水浸透衣衫。第一次试着自己开车上路,就赶上车子抛锚。师傅当初明明教过我怎么处理这种故障,但我当时左耳朵进右耳朵出,最后还是没能自己解决问题。这一趟失败的“单飞”教给我一个道理:干活累,干活手艺不行,更累;学手艺苦,学艺半途而废,更苦。

2002年,我入伍成为一名机务兵。刚接触机务维修时,我完全摸不着头脑。机务维修是实打实的技术活,精密的飞机零件、晦涩的专业术语,对于文化底子本身就薄的我来说,就像一座大山横亘在理想和现实之间。但我始终记着教我开车的师傅常说的一句话:“轮胎磨平了能换,脑子生锈了没救。”为了让自己的脑子转起来,我抓紧一切时间学习,每天缠着师傅请教,抱着机务手册,对着飞机上的零件一个挨一个地认。就这样,虽然我在同批新兵里文化基础比较差,脑子也不算灵光,但我还是在这个技术岗位上站稳了脚跟。

第二年,为弥补文化短板,我报名并考上了士官学校。在那里,学习更系统,难度也更大。课堂上听不懂的内容,我先原原本本记下来,晚上回宿舍再一遍遍地抄写背诵。复杂的线路图是块“硬骨头”,我就蒙着纸临摹,画完再和课本仔细比对,错了就重来。毕业时,随便说个飞机系统,我都能准确画出线路图。

军校毕业后,我回到单位继续从事机务工作。飞机的轰鸣声中,我维护的机型越来越多。在我看来,每次换机型都是新挑战,更是新机会。当年那些“笨办法”依然管用,心得体会写满了十几个笔记本。渐渐地,我成了单位技术骨干,参与编写保障手册,两次获全军优秀士官人才奖、两次荣立三等功,还被上级纳入了“技术保留骨干库”。这个过程中,我带出不少徒弟,他们中现在很多人都成为了单位的技术骨干,开始带自己的徒弟了,而我也成了别人口中的“师傅”。

本以为,维护飞机就是我的终身事业了。但去年,单位成立了科技创新小组,我又找回了当“学徒”的感觉。

科技创新小组,原本只是3位热爱航模的战士组成的小团体,后来单位为了带动更多士兵关注科技前沿、拓展科技视野,就参照创新工作室的模式成立了这个小组,也得到了上级机关的大力支持。

有战友告诉我,可别小瞧了这些不起眼的航模无人机。不久前,在一次协助地方的救援任务中,这个初出茅庐的创新小组用自己改装的航模无人机翻越雪山,为被困群众精准投送下救援物资。

因为这次高光表现,上级领导要求我们向创新小组学习,他们也邀请大家来体验操控航模。当时,我觉得凭着多年维护真飞机的经验,上手这些“玩具飞机”还不是手拿把掐?结果第一次操控,航模就在空中乱转,最后一头扎在地上。我心中袭来一种挫败感:莫非年纪大了,脑子真生锈了?

走进小组的工作室,看着那些年轻小伙子调试代码的专注模样,听着他们为代码里的一个小细节争论得越来越深,我突然醒悟过来:这些“玩具”和我熟悉的“大家伙”一样,都有精深的门道。把它们简单地看作玩具,那才是真的“脑子生锈”!

于是,我找到小组的负责人,表达了自己希望加入的想法,想和他们一起学习研究。我郑重地向小组里那些比我小了将近20岁的年轻人拜师学艺,再一次成了一名“学徒”。

从最基础的航模组装学起,我跟着这些年轻的“师傅”们研究零件、练习操控。自知记忆力不如年轻人,我就嘴勤一点、手勤一点,随身带着本子,随时记录下那些新知识和自己的新体会。每天晚上睡前,先把自己今天学到的、练到的东西在脑子里过一遍,再把明天怎么改进在脑子里想一遍。

去年底,单位邀请地方上的专业老师,为小组成员进行航模无人机“飞手”的授课。在老师的指导下,我的操控技能也突飞猛进。渐渐地,新学到的技术开始和过去积累的机务知识融会贯通,对于如何把自己的老经验用在新领域,我逐渐有了想法。

一次演训任务中,我和小组成员主动请缨,操控着我们自己改装的航模无人机,成了训练场上的“搅局者”,迫使参训官兵反思战斗力短板,得到了上级的通报表扬。

和这些“年轻师傅”交流得越多,对这些航模无人机研究得越多,心中的一种感觉就越发坚定——这些不起眼的小家伙,有一天也会和自己维护的大型战机一样“大显身手”,在未来战场占据一席之地。

有人问我,机务都干得轻车熟路了,还费劲“跨界”从头学,有必要吗?我想,无论是维护战机还是操控航模无人机,只要部队需要、战场需要,我就愿意当一辈子“学徒”。学透了、练精了,才能当好“师傅”,带出更多能打胜仗的兵。

作者 | 齐旭聪 仝祥瑞 李海运