从1958年自行设计的第一架喷气式教练机歼教-1一飞冲天,到今天国产大飞机C919翱翔碧空,新中国的航空工业历经了从无到有、由弱变强的一个甲子。

一代又一代的航空人奋发图强、自力更生、勇于创新,推动我国航空技术实现跨越式发展,歼-8Ⅱ飞机总设计师顾诵芬就是其中一位。

或许,人生有太多的“可能”,但在他的人生字典里,所有的“可能”都来源于一份笃定的信念,那就是“设计中国人自己的飞机”。

请关注今天出版的《解放军报》的报道:

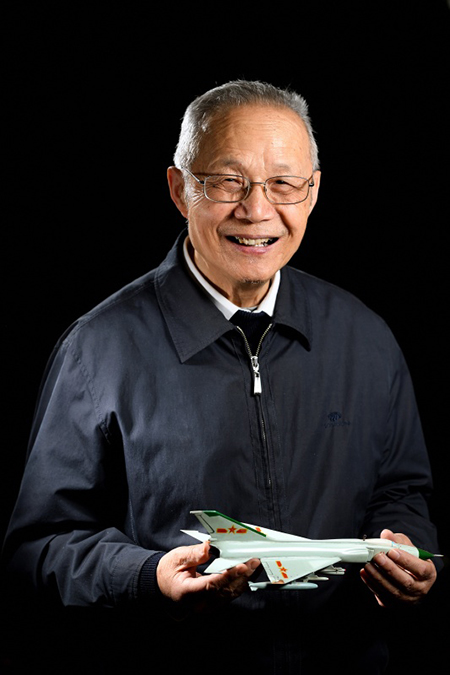

这是顾诵芬院士手持歼8II飞机模型的肖像照片。(资料图)

歼-8Ⅱ飞机总设计师顾诵芬院士——

三上云霄为征鸿

■解放军报记者 张天南

这是万众瞩目的一幕——

2017年12月17日,第二架C919大型客机在浦东国际机场完成首次飞行。此时,距离我国首架大飞机完成首飞仅仅过去7个月。

“风之积也不厚,则其负大翼也无力。”载梦前行的中国大飞机,向着航空强国的目标翱翔。鲜为人知的是,顾诵芬是大飞机项目的主要推动者之一。

流年似水,迈入人生第88个年头,顾诵芬的生活节奏缓了下来。从家到航空工业集团科技委距离约500米,他要走上10多分钟。这段路他已走过32载,以往总是步履匆匆。

他是我国著名的飞机设计大师、飞机空气动力学的专家、两院院士,已与飞机打了大半生的交道。

或许,在大多数人看来,功成名就的他早该颐养天年。他也常常被问到一个相似的问题:“这么做究竟是为了什么?”

为名乎?趋利乎?非也。此生只为报国、强军。

“航空梦”的萌芽

映入记者眼帘的是两张照片。

黑白照片,是上世纪50年代上海交大的同学合影,画面里的顾诵芬青春朝气、英姿勃发;彩色照片中,面容清瘦的顾诵芬正伏案疾书,满头银发、精神矍铄。

奋斗的青春,在光影间静静流淌。也许在最初的岁月,顾诵芬不曾设想,会选择将生命之躯和战鹰之翼紧紧相融,去肩负一个国家、一个民族沉甸甸的责任与期望。

1930年,他生于苏州,父亲顾廷龙取陆机《文赋》名句“咏世德之骏烈,诵先人之清芬”,为其取名“诵芬”。

长在溢满书香的世家,他为什么没子承父业?反而在航空领域成为一代大师,个中缘由,还要从一件玩具和一场轰炸说起。

“10岁生日那年,堂叔送给我一个航模,但那个航模是木结构的,飞了两次就摔坏了。父亲见我喜欢,就带我到上海一家航模店买了一架舱身型飞机模型。”顾诵芬说,“这个模型也会坏,我就自己找材料动手修理,修好后的航模又飞上天空。”

年少时与“飞行”有关的片段,并不都是清新隽永的音符。

“1937年7月28日,日军轰炸机从我家上空飞过。爆炸产生的火光和浓烟仿佛近在咫尺,玻璃窗被冲击波震得粉碎,人们惊慌失措……”但冲击波产生的震动远不如心底的悲怆和愤怒来得猛烈。

那一年,顾诵芬7岁,是燕京大学附小的一名小学生。那一天,“中国只有强大起来,才能抵御外侵”的信念便在他的心里扎下了根。

“我要制造中国人自己的飞机!”报考大学时,他毫不犹豫地选择了航空专业。

“当时我被清华大学、浙江大学和上海交大同时录取,因为是家里唯一的男孩,母亲舍不得我去外地求学,就选择了上海交大。”顾诵芬的航空生涯就此拉开了帷幕。