写在前面

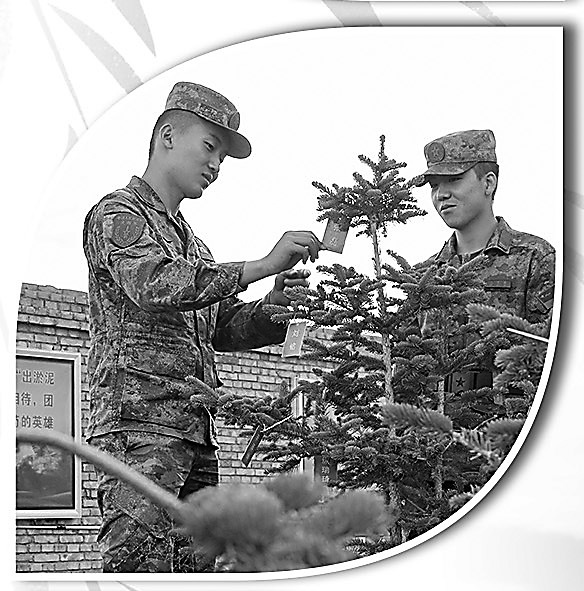

沐浴着晨曦,驻高原某部某分队官兵整装待发。出发前,他们要举行一场特殊的仪式——组织两名下连满一个月的新兵,在营院的“扎根树”上挂上他们的姓名牌。

在“扎根树”上挂上姓名牌,是分队的一项传统。3年前,该分队移防来到这个戈壁滩。为了鼓励官兵们在这里扎根,他们在营院内种下一株株树苗,取名“扎根树”,并把每个人的姓名牌挂在枝头。

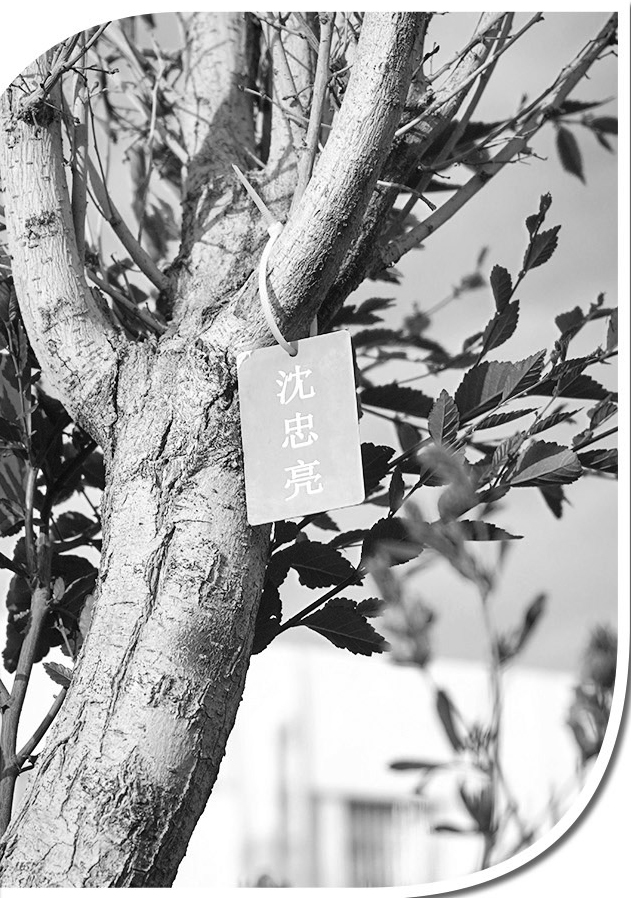

寒来暑往,“扎根树”一天天茁壮成长。枝头的姓名牌宛如一个个青春誓言,记录着官兵们与树一起向下扎根、向上生长的故事。

戈壁滩上有片“扎根树”

——某部3名官兵讲述在高原的成长故事

官兵为“扎根树”挂姓名牌。

挂在“扎根树”上的姓名牌。

种下了树,就扎下了根

■某部某分队政治教导员 张兆丰

天刚亮,营院已热闹起来。执行任务前,我们要组织黄增鑫、马亦达两名新战友,在“扎根树”上挂上他们的姓名牌。

在各自挑选的“扎根树”前,两名新战友站得格外笔挺。他们接过姓名牌,将其挂上枝头,再用扎带收紧。

一阵夏风拂过,树叶跟着摇曳。树枝上,一块块姓名牌也随风“起舞”。“于瑞龙”“刘富贵”“雪淳斐”……看着枝头上这些熟悉的名字,回想担任分队政治教导员的3年时光,我和战友们就像这些并肩挺立的“扎根树”,相互扶持、共同生长。

2021年6月,一纸命令,我从机关调任某分队政治教导员。那时,分队刚移防不久,环境恶劣,许多骨干是作为补充力量抽调来的。不少官兵对我说,他们找不到归属感。一个个难题压在我的心头,我迫切地想要找到解决办法。

偶然间,我发现营院的沙土地松软,官兵们在上面打篮球、踢足球时常摔倒。我和时任分队长李强商量后,决定自己动手修建一块混凝土地坪。我们在烈日灼烧下搅动混凝土,等地面干透后才发现不够平整,又拿着打磨机一点点打磨……

5天奋战,换来了一块约80平方米的混凝土地坪。竣工那天,看着战友们鼓掌把手都拍红了,我心想,我们修好的不只是一块普通的地坪,更是一块属于分队的“自留地”。

营院设施越来越完善,分队越来越像个大家庭。炊事员于瑞龙,每次手榴弹投掷训练时总是 “弹道偏左”。战友们主动放弃休息,轮流帮他纠正。那年年底前的一次摸底考核,于瑞龙手榴弹投准课目第一次投出“良好”,战友们兴奋地冲到他身边祝贺。

2022年9月,于瑞龙没能晋升中士。临走前,他哭得稀里哗啦,搂着我的肩膀说“不想走”。我看着营院内单杠训练场旁的两块小沙地和墙上的“扎根、过硬、奋斗、奉献”标语,突然萌生了一个想法。

我买回几十株小树苗,把战友们召集到那两块沙地前。我告诉大家:“今天我们种下这些小树,取名叫‘扎根树’,在树枝上挂上姓名牌,作为成长的见证。种下了这些树,就扎下了我们的根。”

于瑞龙退伍了,“扎根树”还在茁壮成长。我和战友们约定,只要是来到分队满一个月的官兵,都要在“扎根树”上挂上自己的姓名牌,作为分队的一项传统。

2022年12月,一名叫姜洪章的大学生士兵来到分队。由于分队生活与他预想的差距较大,心里有了落差。一天,我带他来到“扎根树”林前讲了于瑞龙的故事。我告诉他:“敞开心扉,展示自我,无论身处什么岗位,总有你发光的机会。”

姜洪章写作能力强,入伍前经常给校报投稿,我鼓励他利用空闲时间多写点东西。姜洪章听取了我的建议,撰写的十几篇稿件都被上级选用。

2023年3月,一次任务中我们突遇沙尘暴。我紧急组织人员在加固设备后撤回车内,姜洪章却执意要去对设备再次加固。我放心不下,也留下来陪他。令我感动的是,原本已经撤回到车内的战友们,看到我们迟迟没有返回,也顶着风沙来到我们身边,一同对设备进行二次加固。

任务结束,姜洪章抱回几块固定设备的石头。回到营区,他和几名战友在4块石头上描下“扎根”“过硬”“奋斗”“奉献”8个红字,并摆在“扎根树”林里。在我们的装点下,“扎根树”林越来越丰富。

如今,“扎根树”的枝头上又多了黄增鑫、马亦达两名新战友的名字。初到高原,他们在生活训练中常因经验不足而手忙脚乱,但我相信,在不久的将来,他们一定也能写出自己的“扎根”故事。

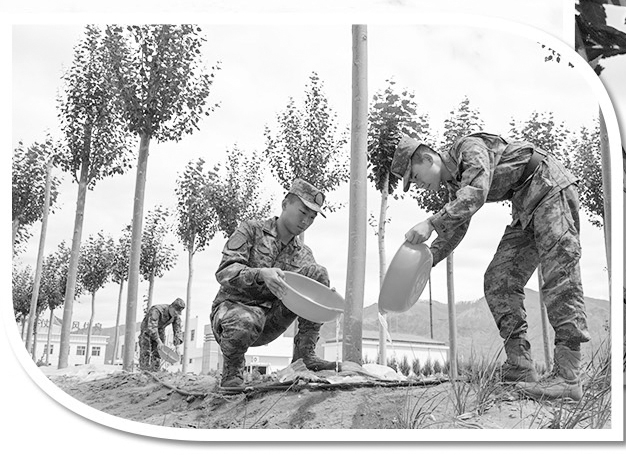

某部官兵为营区外小树浇水。

树就是人,人也是树

■某部某分队中士 李双斌

进入夏天,戈壁滩上罕见地连着数天下了小雨。厚厚的云层低垂,远远看去,天空仿佛和大地连在一起。每次踏上这片戈壁,我都依稀能感受到初来时的澎湃。

2022年2月,我放弃已面试通过的工作岗位,选择参军入伍。下连后,我参加了数月的外学培训。直至当年10月10日,我才坐上了前往分队的吉普车。驰骋在广袤的戈壁滩,看着远处绵延的山脉和不时突现的尘卷风,我的心里涌出一丝豪迈与激昂。

可当我抵达营区,却是另外一番感受。除了营区中央两片种着小树的沙地,就再也看不到一点植物。包裹着营院的,是一大片长满了骆驼刺的戈壁滩。

一名叫易永强的班长带着我参观营区,走到营院中间的小树林前,他说:“这是分队的‘扎根树’。来到分队满一个月的官兵,都可以在树上挂上自己的姓名牌,和‘扎根树’一同扎根、一同生长。”

常年风吹日晒,树上的姓名牌有些褪色,我看着看着,似懂非懂地点了点头。

一天下午,分队决定在营区外的一片戈壁上自建战术训练场。薄薄的沙土层下,碎石一层叠着一层。我们锹挖镐砸了半个小时,只凿开半米深。班长武军剑索性开来一台挖掘机,可“啃”了半天仍没什么进展。看着满地散落的碎石,我心里充满沮丧。

晚饭后,班长黄辛腾带我来到“扎根树”林旁。不待我说话,便率先开口:“是不是感觉这里的训练、生活很没有意义?我以前也觉得。”

样样过硬的班长也和自己有过同样的想法?我不禁诧异地转头看向他。

黄班长指向一旁的小树说:“不能因为不适应环境就拒绝成长,越是向往高处的阳光,根便越要扎深土地。扎牢了根,平凡的岗位也能出彩!”

那天,我们聊了许久,皎洁的月光照得我的心闪闪发光。我渐渐找到方向,开始不断努力学习专业。在战友们的帮助下,我像“扎根树”一样逐渐走向成熟、走向坚韧。

在2023年3月的一次任务中,线路突发故障,黄班长和我在暮色中顶着狂风和沙尘排除故障,黄班长“嘶吼”着教我,我酸着鼻子一点一点把要领记在脑中。经过数十天的奋战,我们终于圆满完成任务。那一刻,我无比自豪。

又是一年退伍季临近,我申请了留队。那段时间,我总会去给“扎根树”浇水、陪它们说说话。一个月后,当我在留队名单中听到我的名字时,我的脑海里突然回想起初来时易班长的话:“每棵‘扎根树’都有名字,树就是人,人也是树。”

我想,我也在这里扎下根了。

播下种子,拥抱“春天”

■某部某分队上等兵 周振飞

海拔3200米,对很多人来说,只是个模糊的概念。可对于我来说,3200米,是灼热的光,是稀薄的氧,更是凛冽的风。

我的分队就驻扎在海拔3200米的地方。去年1月18日,我来到分队。我努力去适应高海拔环境,预想中的挑战也接踵而至:原本轻松及格的3公里跑,如今只能勉强跑完全程;专业设备上密密麻麻的按钮,看得我头晕眼花,考核排名垫底。

我开始对自己产生怀疑,直到几个月后的一次播种。那时我们的“扎根树”林里,除了“扎根树”别无他物,连杂草都没几棵。分队长从网上买回几包苜蓿草种,带着我们在“扎根树”林里播种。

这是我第一次看见苜蓿草的种子,小小的像一粒粒芝麻。我竟开始担心,向一旁专心播种的战友姜洪章问道:“这些草种能活吗?”

他头也不抬地回答:“不种怎么知道。”

后来,我从班长黄辛腾的口中得知,姜洪章刚到分队时也有过一段时间不适应,后来通过努力才成长为一名专业骨干。看着“扎根树”林,回想着姜洪章的话,我也想努力尝试。

我听从姜洪章“慢慢来”的建议,每次训练时定一个小目标,再一点点向更高目标发起“冲锋”。我不再害怕专业学习,会勇敢地喊出“让我上”。渐渐地,我也可以承担起一些重要工作。冬日的高原,不再那么寒冷。

今年1月,我主动申请跟随任务分队出征执行某项任务。我主动学习此前从未学过的专业。通过近一个月的学习,我终于获得了随队出征的名额。

抵达任务地点,我有条不紊地架设、测试装备……一切准备完毕,分队长汤波涛检查一番后,拍了拍我的肩膀:“振飞,搞得不错!”冬日高原,冷风像刀子一样割在我的脸上。可这一次,我只感到内心的火热。

前不久,分队组织我们在“扎根树”林前迎接两名新战友。等待时,我又一次打量小院里的那片“扎根树”林。我忽然发现,去年我们种下的那些苜蓿草种已经生根发芽,甚至有的已经长到小腿高度。

远方的高山依旧荒凉,眼前的“扎根树”林却郁郁葱葱,宛若一片绿洲。我想,只要播种,就一定能收获我们的“春天”。

(解放军报特约通讯员 何东翰整理)

官兵进行刺杀训练。

官兵开展业余活动。

官兵前往执勤途中。

供图:何东翰、李双斌、王忠乐

制图:扈 硕