“最美新时代革命军人”李慧灵:做好天涯军民的健康守护人

■中国军网记者于雅倩 孙萌 通讯员 张彦昕 张密

一张四四方方的小书桌,一盏橘黄色的小台灯,父女俩头对头,翻着各自的书。这是忆起儿时与父亲相处时,解放军总医院海南医院热带医学科主任李慧灵印象最深的场景。

“父亲是做农业水利工作的,让乡亲们吃饱饭是他当时唯一的想法。”父亲在台灯下读书、记录、思考,年幼的李慧灵并不明白父亲在做什么。可后来一位位乡亲走进家门,握住父亲的手,说着感谢的话,小小的她望着父亲的笑脸,内心也跟着雀跃起来,只是当时并不清楚这份欢喜从何而来。

“要做一个有用的人。”父亲的这句话,就像抛入寂静湖面的一颗石子,激起的涟漪在她心底蔓延,荡涤着内心的每一寸角落。

所以,当父亲临终前留下那句“做个医生,救救像爸爸一样的病人”的叮嘱时,她按下心中对文学最初的向往,穿上白袍,用自己精湛的医术,一次次为陷入绝境的病人带来希望。

2012年,李慧灵来到刚刚开诊的解放军总医院海南医院。2014年,已经39岁的李慧灵选择“携技从戎”,在白袍里换上一身松枝绿,正式成为人民军医中的一员。

2019年,全军首个临床热带医学学科在解放军总医院海南医院成立,李慧灵承下重担,带领这个“新生”科室,用5年时间,从无到有,将其发展为全军临床重点专科。

何为“良医”?尽医者之能,解群众之忧。“我仔细看过,这里没有一个锦旗上的话是重复的。”陪着老伴入院治疗的日日夜夜,郑鸣走过热带医学科的每一条走廊。锦旗上一句句倾注病人真心的话语,正是李慧灵对父亲那句“做个有用的人”最好的回答。

(一)

如果说在朱日和的新训,揭开了李慧灵进入军营的序幕,那第一次踏上海岛的巡诊经历,则让她真正懂得了“军医”二字背后的责任。

“登上海岛的那一刻,我对美丽海岛的浪漫幻想立刻破灭了。”地表接近六七十度的温度,空气中热浪翻腾。李慧灵穿着作战靴踩在砂砾石头上,围岛采集环境样本,不到半小时,就听到了靴子里的“啧啧”水声,全身湿透。

“感受太强烈了,”官兵们黝黑的皮肤,朴实眼神中透出的坚毅与乐观,都深深刻在了李慧灵心里,“当时只有一个念头,哪怕尽我全部的能力只能解决他们万分之一的困扰,也是值得的。”

海岛高温高湿高盐的环境,让日常训练都成考验。一场训练下来,官兵们湿透的衣服上,满是深深浅浅的白色盐迹。一些官兵训练结束后匆匆赶来,肘部缝隙处摩擦发红的皮肤,李慧灵看在眼里,也挂在心上。

为官兵耐心解答完睡眠问题、肠胃不适等困扰后,她指着那块发红的皮肤,忍不住叮嘱道:“这些摩擦发红的地方也要注意清洗上药,不然磨破之后可能会有感染风险。”又开好涂抹用的药膏,在纸上仔细写下用法用量。

李慧灵为官兵看诊。李金航 摄

当走过座座岛礁和营盘,“为战友做些什么”的念头在李慧灵心里越来越迫切,那些战友们急需解决的问题成了她的研究靶标。

因为海岛高温、高湿的特殊环境,一些疾病的发生有着“快、急、隐匿”的特点。“快一秒发现病因,战友的生命就会多一分保障。”为了攻克这个难题,热带医学科二楼实验室的灯点亮了一个又一个不眠的夜晚,李慧灵带领团队昼夜攻关,最终实现了诊断设备的便携化,将“大家伙”变成不足600克的轻小设备,还将以往需要数十小时的诊断时间,缩短到如今15-30分钟的快速筛查。

一次某部一名战士出现高热、头痛的症状,李慧灵立刻安排其入院检查,对生病战士进行咽拭子采样,通过气管镜手术收集病人肺泡灌洗液,运用快速诊断设备,短时间锁定病因,明确治疗方案,大大减轻了疾病对病人身体可能产生的后续影响。

“我会一步步拼尽全力,把这些优秀的技术带到战友面前。”大洋之上,一位位参加过快检技术培训的卫生员登上座座海岛,为官兵们的健康提供更坚实的保障。

李慧灵在实验室。匡野 摄

李慧灵有一个习惯,走到哪里,就把电话留到哪里。“好好用我”是她和官兵们说过最多的话。

一次“八一节目”录制现场,李慧灵对热射病知识深入浅出的普及,让武警内蒙古总队某支队布和图木尔印象深刻。不久后,李慧灵在一次查房中接到布和图木尔打来的视频电话。

原来一名战士训练后突然倒地,体温高达42℃,初步判断为热射病。了解情况后,李慧灵立刻指挥脱掉其衣物、身体浸水进行物理降温,拨打120的同时,提醒时刻关注病人耳温核心温度。战士被连盆抬上救护车,送到医院继续救治,李慧灵全程跟进会诊,得益于及时的诊断和救治,这名战友3天后便完全康复,重返战位。

“头昏脑胀、恶心想吐,都是官兵们高强度训练之后比较常见的症状,但是真正的热射病可能就隐藏其中”。应对发病迅疾凶猛的热射病,早期识别诊断、现场快速救治,才是保护官兵健康、保障卫勤力量的关键所在。

“我不能时刻出现在所有需要的官兵身边,但是他们身边总有战友。”此后,“让每一位官兵都成为战友身边的‘第一救护人’”成了她每次宣讲时的第一句话。

李慧灵在部队进行热射病预防急救知识宣讲。匡野 摄

无论是热射病的预防急救知识、还是心肺复苏等自救互救手段,她都一遍遍不厌其烦地演示讲解,甚至让不敢操作的官兵拿自己“练手”。她走过的科普带教之路近万里,超5000名官兵得到了实战培训。

(二)

遵从父亲遗志,李慧灵踏上从医之路,之后的一次交流中,老师的一句“从医这一生,我要奔跑至死”,让她明白,这份守护生命的事业,真正成为了她一生不辞艰辛的执着追求。

2003年非典肆虐,彼时李慧灵是第五年住院医师。恐慌、无助甚至绝望的气息在悄悄蔓延。“在里面,我能发挥更大的作用”,抱着这份念头,她第一时间写下进入隔离病房的申请书。申请书下面,还压着一封留给母亲的遗书。

很快收到登车通知。没有回家告别的时间,匆忙中李慧灵只来得及拨通家里的座机。

可能女儿快速的表述让母亲一时不能理解,所以当母亲终于听懂这通电话的意义时,李慧灵听到电话那头传来母亲小声啜泣的声音。丈夫的离世,已让她再也无法承受任何失去至亲的可能。

但母亲哽咽的劝阻并没有动摇那颗坚定的心。

“那会儿就觉得‘我应该上’。”李慧灵知道,身为医生,她身后守护的是更多家庭的幸福。

低头赶路,敬事如仪。自知自心,其路则明。

很多病人这样形容李慧灵——“感觉她把我们当家里人一样,找她放心”。医者之责,非止于治病救人,更在于以仁心仁术祛除病痛,抚慰人心。

查房中,李慧灵对病人进行检查。柏林 摄

24岁的武警战士马玉奥因手指严重骨髓炎找到李慧灵。网上那些严重到截肢的案例让他内心极度不安。

从日暮到天黑,检查过后等待“宣判”那几小时格外漫长,而结束会诊后,在夜色中匆匆赶来的那道身影成了这个年轻人当时唯一的希望。

看出了那双年轻眼睛里透出的不安慌张,李慧灵轻拍他的肩膀,说道:“你放心吧,我给你治,竭尽全力保住手指头。”只一句话,就让这个在训练中受伤流血都没流泪的战士红了眼眶。

“看到慧灵主任,我就安心。”年轻战士坦率直白的话语,道出了热带医学科无数病人的心声。

“慧灵主任不会拒绝任何一个病人。”主管护师王彩虹跟随李慧灵工作多年,李慧灵收治的每一个“求上门”的危重症病人,都让她印象深刻。

从哈尔滨来海南度假的唐丽突发大咯血,陷入昏迷。15年肝癌,经历过两次大手术,出血原因不明……当电话找到李慧灵时,她还在外地出差。

第一时间远程安排收治病人入院,组织专家会诊,线上参与手术全程……病人经历数次大手术的身体状况,如今再进行肺栓塞术以及右肺上叶切除,谁也不敢保证手术结束病人能不能下手术台。

没有任何关于个人声誉发展的权衡、考量,所有不计后果的救治只为那句——“救人是第一位的。”后来,病人家属郑鸣在谈起这场挽救爱人生命的抢救时,哽咽着说了这样一句,“人民军医一定是值得我们托付生命的人。”

就是这样一位在病人眼中大事小事都可以放心托付的人,在护士长彭娟看来,却连自己都照顾不好。

打开李慧灵家的冰箱,除了罐头、面包这些即食食品之外,占据冰箱大部分空间的是4大罐小米。“慧灵主任说过,小米最好熟,煮10分钟就能吃,方便还顶饱。”彭娟无奈的语气透露更多的是疼惜。

在彭娟的铁皮柜里,总是备着一套李慧灵的干净军装。

热带医学科深夜并不平静。抢救车的滚轮声、监护仪的报警音、气管插管的“滋滋”声……一场深夜抢救结束后,放心不下的李慧灵就会在文件柜后面那张窄窄的单人床上休息,以备应对病人的任何突发情况。

疲惫袭来,她倒头就睡。彭娟来办公室看到那个只占了单人床一半的纤瘦身影,轻轻给她盖上毯子,又把柜子里的那身干净军装悄悄放在床头。

这样的场景日复一日地重复上演。

正是这一份份把病人放在心头的挂念,如一盏盏灯,让李慧灵在从医的漫漫长路上,甘之如饴,愈行愈远。

(三)

李慧灵为官兵看诊。李金航 摄

科室技师符余君笑着谈起,在李慧灵所有学生中,他是唯一一个“自己找上门”的。

当时,还是实习生的符余君路过一个诊室时,被门外聚集等待的人群吸引了目光。

符余君凑近人群,看向诊室,李慧灵正为病人讲解病情。她在纸上“唰唰”几笔画出器官结构图,指着图上的具体位置为病人细细讲解。“当时觉得这位老师很耐心,讲得也很细致,那些没有医疗知识的老百姓也能听得清楚明白。”李慧灵看向病人的眼神中透出理解关切,病人蓦然明白后的如释重负,符余君都看在眼里。

等到最后一个病人离开,符余君鼓起勇气走了进去。

“老师,我是一个实习生,能不能跟着您学点东西?”这是他对李慧灵说的第一句话。李慧灵抬起头看向了这个略显紧张的年轻人,笑着点头说了声,“好啊,来吧。”

简单一句话,开启了符余君医学道路上的又一次升级之路。

每天查房,应对李慧灵随时的提问是符余君最紧张的时刻。“病人昨天体温烧到多少,峰值是多少?补了多少液?用了什么药?哪些是主干药?”面对李慧灵一连串的提问,哪里表现得稍有疏忽,符余君面临的只会是一次比一次更严厉的批评。

“这全是细节,只要你有几个小时没去关注病人情况,这些你就是不知道的。”对病人的情况要事无巨细地掌握,是他学会的第一课。

“看待病症,不能只看表面,要把病人看做一个整体,对病情有更深的思考。”热带医学科的交班时间很长。因为每次查房后,李慧灵都会将复杂的病例拆解成脉络清晰的诊断地图,结合病人情况,预先思考接下来病人可能会出现的病情变化,针对不同情况做出不同治疗预案。

“慧灵主任教给我们的是一种思考方式,走一步要考虑到接下来可能发生的几步。”在一次次面对病人的突发情况时,符余君能够以娴熟的技术、沉稳的心态应对,无数次抢救结束后靠在座椅上休息的时候,他都感恩当年鼓起勇气的那次询问。

一个如常的清晨,主治医师颜方芷套好白大褂,从热带医学科二楼向一楼门诊走去。刚到一楼拐角处,就看见彭娟正领着一群刚来轮岗的实习生往楼上走。扫过这群年轻人满是好奇和期待的面庞,颜方芷和彭娟眼神交汇的瞬间,相视一笑。

她们明白,良师相伴,这群年轻人一定可以走得更稳更远。

(四)

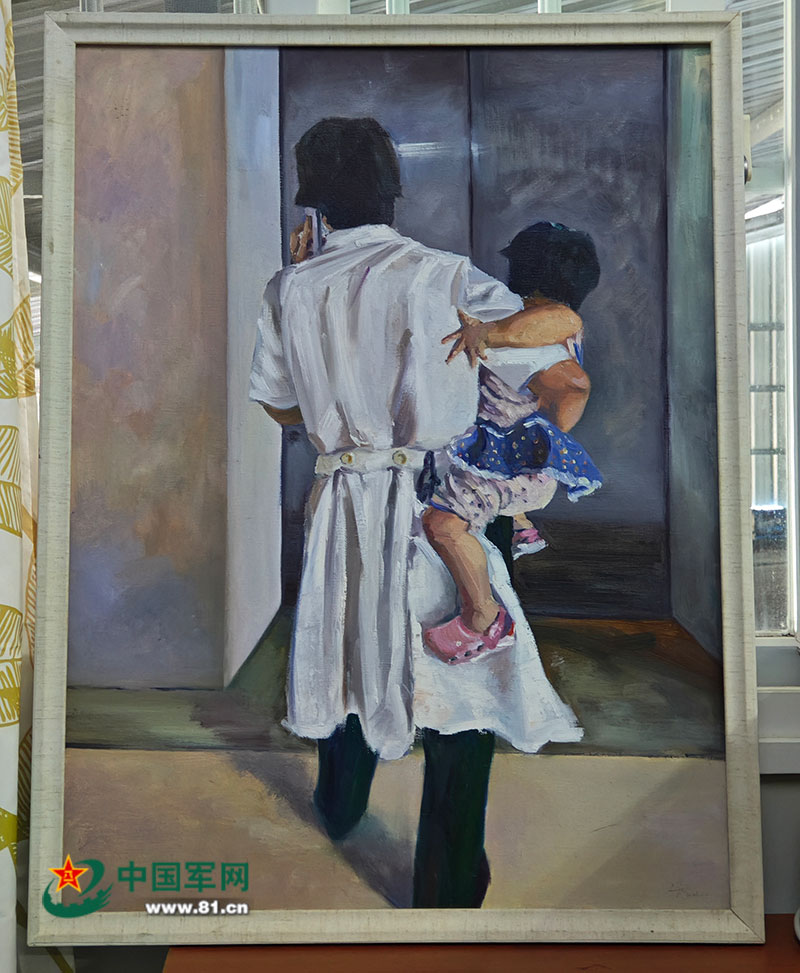

李慧灵收到的官兵家属赠送的油画。王乾坤 摄

谈起走过最难的路,李慧灵觉得是创科之初的那段日子。每天要接几百个电话,要从千头万绪中理清科室建设的脉络,觉得时间不够用是她最大的感受。一次节假日期间加班,李慧灵等在电梯前,左手打着电话,右手抱着小女儿,女儿像只小猴子一样紧紧“挂”在她身上。一位官兵家属看到这个场景,就用画笔记录了下来。

“要快一点,早一点建成,就能早一天发挥作用。”一次李慧灵赶往门诊楼的路上,边走边思考着学科建设思路,没有注意到雨后台阶湿滑,一只脚刚踏上台阶,就结结实实摔了一跤。

“那么难,当时怎么坚持过来的呢?”记者询问。

李慧灵想了想,说道:“就像面对一个你没有遇到过的病症,就一步步拆解来看,一个问题一个问题来解决。”

“就像您说的,‘总会有办法的’,是吗?”记者笑着说。

“对!就是这样。”李慧灵回答的声音清脆而爽朗。

“我希望我这一生可以奔跑至死。”老师的这句话,如今依旧回响在她军医生涯的每一天。奔跑在这条守护军民生命健康的路上,她始终稳健、昂扬、笃行不怠。

(视频制作:孙萌 李金航 匡野 王乾坤 任诺亚)

(采访中得到王乾坤的大力支持。)