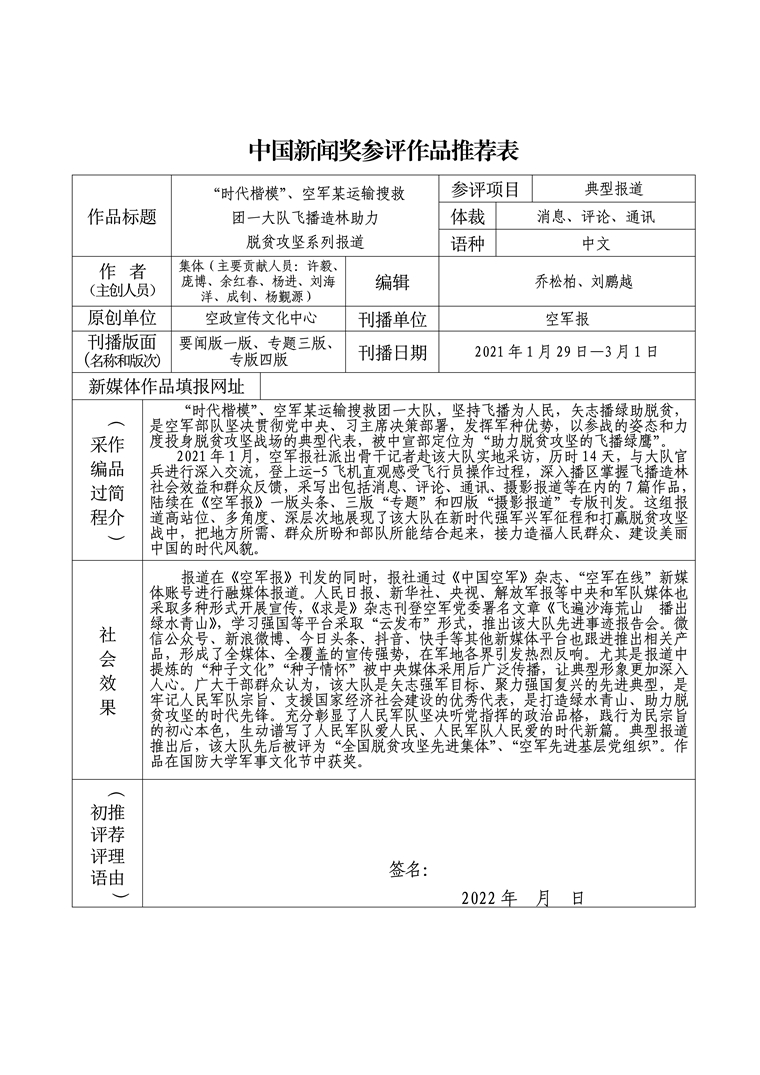

专门类:《时代楷模、空军某运输搜救团一大队飞播造林助力脱贫攻坚系列报道》

代表作一

扎根荒漠持续飞播造林、防风治沙39载,播撒草籽树种1万余吨,作业面积2600余万亩,航迹遍布西部大地,助力群众摆脱贫困、实现绿色发展,空军某运输搜救团一大队——

飞播万顷绿 叩开幸福门

本报讯 记者许毅 庞博 特约记者杨进报道 “党的十八大以来,一大队以参战姿态参与脱贫攻坚,加大西部飞播造林力度,在陕西榆林制服毛乌素沙漠,在‘飞播禁区’阿拉善左旗造林242万亩,创下世界治沙史上的奇迹……”1月25日,空军某运输搜救团一大队荣誉室里,大队长辛嘉乘向受邀回部队讲传统的7名飞播老前辈汇报近年来的工作,赢得阵阵掌声。今年,该大队执行飞播造林任务跨入第40年。几十年来,一代代飞播人矢志不渝,接续奋斗,在西部广袤荒漠上播撒希望的种子,打造绿水青山,助力生态扶贫,向党和人民交上一份优异答卷。

该大队长期担负飞机播种造林和防风治沙任务,自1982年5月以来,连续奋战在飞播一线,航迹遍及7省(自治区)130多个县(市)300多个播区,播撒草籽树种1万余吨,作业面积2600余万亩。几十年来,飞播人在艰难中起飞,战胜重重困难,成功处置空中特情10余起,自主创新“空中可调式定量播种器”,探索出适合西北地区的一整套飞播经验,使落种率、存活率达到国际先进水平。他们把飞播战场当成检验绝对忠诚、砥砺初心的考场,融入治沙系统工程全链路发挥作用,精播抢播确保高质高效,曾创下“18天飞播40万亩”的奇迹,生态扶贫效益不断显现。近年来,受到全国全军表彰20多次,荣立集体二等功。

翻开西部地区历年卫星遥感地图,记者看到,绿色林地草场从星星点点,逐渐连成片片希望的绿野、道道锁住沙漠的“绿色长城”。据介绍,该大队在国家“三北”防护林飞播超过1000万亩;为陕北播撒出165个万亩以上连片绿化基地;播成2条生物治沙锁边带,成功阻止了乌兰布和、巴丹吉林、腾格里三大沙漠在内蒙古阿拉善盟境内“握手”。

荒漠绿了,日子甜了。曾因毛乌素沙漠扩张被迫3次南迁的陕西省榆林市,2014年飞播治沙取得阶段性胜利,860万亩流沙得到控制,如今成为国家森林城市、陕西省著名畜牧产业基地和粮仓。近年来,飞播造林有力带动阿拉善左旗畜牧、种植、护林、旅游等产业发展,促进了群众增产增收。曾经的贫困牧民毛积华欣喜地告诉记者,所在村26户64名建档立卡贫困户已全部脱贫,自己承包了2000多亩草场,去年收入近13万元。

代表作二

忠诚奋飞建功“特殊战场”

——空军某运输搜救团一大队飞播造林助力脱贫攻坚纪实之一

本报记者 许 毅 庞 博 特约记者 刘海洋 成 钊

1月21日,空军某运输搜救团一大队组织飞行训练,大队长辛嘉乘驾机听令滑出,滑行200米后急速拉起,保持50米高度顺着地形起伏飞行——短距起降、超低空飞行,把每个动作飞到极致,为的是给今年飞播任务打牢基础。

该大队长期担负飞机播种和防风治沙任务,从1982年5月首播至今,几代飞播人已在这个“特殊战场”接力奋飞39个春秋,航迹遍布西部大地,作业面积2600余万亩。

2019年8月22日,习主席通过视频察看一大队所在团,肯定了他们取得的成绩,希望他们牢记人民军队根本宗旨,继续支援国家经济社会建设,完成好党和人民赋予的使命任务。

殷殷嘱托化作前行动力。一大队官兵昂扬斗志再出发,沿着前人航迹,书写着这张贯穿数十年铁心向党、为民播绿的壮阔答卷。

出击,以参战姿态投入飞播

军人为战争而存在。然而,一大队官兵已连续39年投入一场特殊的战斗——

1982年,党和国家号召“空军要参加支援农业、林业建设的专业飞行任务”。在党的指引下,他们奋飞不辍,播撒一粒粒种子,编织一片片“绿色”,顽强阻击荒漠化和贫穷两个人类大敌。

党的十八大以来,习主席将生态文明建设和扶贫开发工作纳入国家发展总体布局,向全军发出参与脱贫攻坚的号令。站在时代潮头,一大队深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想,认真领悟“绿水青山就是金山银山”理念,对于飞播事业有了新的深刻认识:

参加和支援国家经济社会建设,与备战打仗一样,都是人民军队的职责使命。这不是临时附加的、额外附带的,而是宪法赋予的、条令明确的,更是人民军队性质宗旨决定的。空军部队全国布防、全域作战、全疆到达,决定着人民空军必须挑起更重的担子,作出应有的贡献。

官兵们把飞播战场当作检验忠诚、践行使命的考场,人人争先、个个冲锋,努力交出合格答卷。

他们把最优秀的飞行人员、机务官兵投入飞播一线,像作战任务一样看待飞播任务。每次出征前,大队长还没有动员,请战书已收到一摞。一次,飞播在即,飞行员张磊突然接到装备送修任务,当时就急了,找大队领导软磨硬泡,想找人中途顶替自己,“哪怕去播一个月也行”。

2019年,几位老飞行员即将达到停飞年限,领导问他们:“最后一年,你们还去吗?”他们异口同声:“去!飞播是党交给我们的事业,必须善始善终!”

飞播任务一线,大队官兵广泛开展比学赶帮超活动,比播的质量、速度、效率,比战斗作风、飞行技术、装备维护质量。官兵们经常飞完一个播区,征尘未洗再出击,曾创下“成功实施夜间飞播”“3架飞机一天播38个架次”“18天飞播40万亩”等多项骄人纪录。

仅党的十八大以来,大队官兵就先后在陕西、内蒙古完成飞播造林316万余亩,其中在内蒙古阿拉善左旗飞播作业面积242万亩,占该地区飞播总面积的41%,书写了矢志飞播、生态扶贫的新篇章。

战斗,以严实作风保证质效

“我们播撒种子,还要学种子扎根的精神,别像沙子一吹就跑。”年轻飞行员王斐至今记得带教师傅对他说的话。

那年,王斐第一次参加飞播,首个架次就因为转弯不及时错过了播带。刚下飞机,现场的接种员反馈,落种量未达标。王斐臊得满脸通红。

不料,师傅没有过多批评他,只是淡淡地说:“明天咱们去播区瞧瞧。”

播区是最生动的教育课堂。群众渴望改善环境的目光,地方林业部门对于飞播造林系统工程的介绍,还有飞播前辈播下的片片绿色与未播地区一片荒芜形成的鲜明反差,让王斐深刻认识到:飞播,决不是在天上把种子一撒了之。沙漠里每一粒种子从播下到成活,都是种种偶然和必然因素综合影响的结果。作为一个庞大系统工程的一环,飞播作业必须严格把握风向、风速等各种细节,精准控制进入方位、飞行高度、播种密度等,如果工作不到位,就会造成国家财产损失,浪费宝贵的播种时间,更辜负党的嘱托、群众的希望。

经过思想洗礼的王斐重新上阵,对自己要求更严,对效果要求更实,很快成为飞播战线的又一员干将。

王斐的转变,几乎是每一个飞播人都有过的心路历程。39年来,一代代飞播人始终告诫自己,飞播造林、防风治沙,助力脱贫攻坚,是政治任务,也是良心工程。必须以工作务实、过程扎实,确保绿化效果、生态扶贫结果经得起历史检验。

那年,机长葛克宏和飞行员王玮锴刚飞到播区,一阵云雾忽然笼罩山谷,必须立刻返航。王玮锴建议,为保证安全,先将种子撒出去减轻载重。

葛克宏也知道,一架轻型飞机载着几百公斤的种子,在又短又窄的临时机场上着陆,稍有不慎就可能冲出跑道,风险极大。但是,他几乎不假思索:“不能撒!这么撒没有任何效益!”闻言,王玮锴心领神会。

随后,他们顶住压力、共同努力,驾驶“满载”的飞机,成功实施了野外大载重降落。

这些年,一大队官兵始终坚持做到每次任务前精心筹划,预想风险隐患,展开针对性播前训练。进驻播区后,精心确定航线,精细制订装备维护措施。每一个波次飞播后,到实地察看,对林草覆盖率未达到标准的播区,重新规划、及时补播。

地方林业部门同志在查验飞播效果时,每每从空中俯瞰,见到一大队往年播过的地方,一条条间隔50米的笔直“绿带”,如同身着绿色军装整齐列队的军阵,无不赞叹:这是军营特有的“直线加方块”!这是空军部队的好作风!

坚持,以必胜信念攻坚克难

陕西省榆林市,曾因毛乌素沙漠蔓延被迫3次南迁,有国外专家预言,榆林,终将被沙漠吞没。

国际学术界早有定论:在年均降水量200毫米以下地区实施飞播没有意义。而近年一大队的飞播主战场阿拉善左旗地区,年均降水量不足150毫米。

上世纪80年代的陕北延安,水土严重流失,遍地黄土裸露,延河洪水频发,生态亟须改善……

在一大队的征程上,看似“不可能完成”的任务,一个接一个。

退缩、放弃,还是战斗、坚持?数十年来,一大队官兵用坚定的行动作答:压倒一切困难,决不被困难所压倒!

飞播之初,一无图纸、二无经验、三无设备,老一代飞播人顽强起飞,战胜重重困难,成功处置10余起特情,自主研制“空中可调式定量播种器”,探索出适合西北地区的飞播方法,使落种率、存活率等各项指标达到国际先进水平。

“那次任务持续72天,我和战友们太累了,实在撑不住时,就互相掐大腿防止打瞌睡。”老飞行员任斌对飞播经历的讲述有一种风雨过后的从容:播区或在崇山峻岭或在浩瀚沙漠,跑道常常建在崖边甚至深藏林中,飞播时与风沙做伴、雷雨为伍太过寻常,作业时不但经受技术检验,甚至时常要经受“生死考验”……

“面对这么多挑战,官兵们都能挺过来,这是因为大家始终抱定一个信念——军人上了战场死都不怕,难道还怕在飞播战场担风险、经挑战!”一大队教导员杨淑坤说。

凭着一往无前的意志,一代代飞播人敢打敢冲、久久为功,接连创造一个个世界治沙史上的奇迹。

2014年,榆林宣告,毛乌素沙漠860万亩流沙全部被固定,其中约3/4的林地都是以一大队作业的飞播林为基础长起来的。环境根本性改善,不仅使50余万外流人口回迁,更成为30万贫困地区人口的迁入地。

在阿拉善左旗,一大队多年经营播成总长400多公里的2条生物治沙锁边带,“十三五”期间,当地林草特色生态产值达到近200亿元。

在革命圣地延安,一大队连续战斗16年,飞播85.6万亩林地,播区牧草产量达到飞播前的19倍。“对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣。”贺敬之笔下的美好诗句,拥有了新的时代内涵。

2021年,习主席在新年贺词中向世界郑重宣布,“2020年,全面建成小康社会取得伟大历史性成就,决战脱贫攻坚取得决定性胜利”。一大队官兵都为能够参与这一伟大事业并作出贡献深感骄傲,大家一边交流体会,一边谈新年愿景,辛嘉乘的话道出了大家共同的心声:“接着播,播出一片好河山!”

代表作三

如果种子会说话

本报记者 许 毅 特约记者 成 钊 胡勇华

特约通讯员 杨觐源 范云龙 通讯员 贾 冲

对空军某运输搜救团一大队官兵来说,播撒种子是政治任务、是国家使命、是文化传承。

对沙区群众来说,种子是党的温暖、是命运的转机、是未来的希望。

2月3日,中央宣传部授予该大队“时代楷模”称号,2月25日,他们被授予“全国脱贫攻坚先进集体”称号,他们和种子的故事也随之广为人知:自1982年5月以来,该大队长期担负飞机播种造林和防风治沙任务,连续奋战在飞播一线,航迹遍及7省(区)130多个县(市)300多个播区,作业面积2600余万亩,播撒草籽树种1万余吨——亿万粒种子化作沙漠里片片绿洲,帮助带动无数沙区群众走上绿色发展道路。

种子,不仅记录着一大队官兵们播撒绿色、防风治沙、生态扶贫的故事,更折射着我们党决战决胜脱贫攻坚、推进生态文明建设的时代之光。种子,联系起了天与地、荒与绿、军与民,贯穿一大队长长的使命航迹,造就一个个生态奇迹,表达着空军官兵为党分忧、为国兴利、为民造福的忠诚心迹。

如果种子会说话,它们一定有很多话想说,而且,它们一定是一大队故事的最好讲述者——

使 命

我是一粒沙打旺种子。作为一种多年生草本植物,我根系发达,适应性强,生长速度快,能抗旱、抗盐,能在沙壤土上生存,所以常常冲在防风固沙战斗的第一线。

上世纪八十年代的西北大地,因为植被被大量破坏,毛乌素、腾格里、乌兰布和、巴丹吉林等大沙漠像出笼的猛兽,肆无忌惮地扩张。

听说,专家对当时频频光顾首都北京的沙尘暴进行研究后发现,主要源头之一就是地处内蒙古阿拉善地区的沙漠。

陕西省榆林市因为毛乌素沙漠的扩张几度搬迁,接近被沙漠彻底吞噬。

由于生存环境太恶劣,沙漠附近的很多老百姓不得不远离家乡谋生,依靠放牧为生的人们四处迁徙寻找临时草场,即使这样,仍是牛羊越养越少、越喂越瘦,最终一些乡亲成为贫困户。在他们的眼中,充满了对绿色的渴望和摆脱贫穷的憧憬。

我原本生长在野外,被人们采摘下来送到了陕西省治沙研究所。在这里,我不仅见到了很多表情严肃、目光专注的科研人员,还见到了一群身着军装的军人——那是空军某运输搜救团一大队的官兵。在这里,我第一次听说了“飞播造林”这个词。

一位领导模样的人说:“飞播造林速度快、规模大、成本低,特别是对于人迹稀少、交通不畅、劳动力不足的大规模荒山荒地荒漠,造林成效显著,在西北的生态扶贫工作中有着非常重要的作用。”他还给大家算了一笔账:一架运输机每次装种800公斤,日播7架次,相当于1000个劳动力一天的工作量。

原来,他们是要把我们这些种子,用飞机从空中大面积地进行播撒,更高效地绿化荒山荒漠。我忍不住嘀咕,在干旱的荒漠,即使人工种植、精心呵护,我们都很难成活。这么“天女散花”,能行吗?

那些日子,飞播官兵与林业部门科研人员一起反复进行研究,奋力攻关。他们义无反顾、废寝忘食的样子,就像在打一场必须打赢的战争。

飞播造林,首先要保证将我们从空中精准地撒进设定的播区和播带,这并不是一件轻松的事。为此,一大队的飞行人员一次次地飞向沙漠,展开飞播实验。

刚开始,因为我们的体重太轻,下落过程中总是出现飘移,落不到播带上,出苗率和成活率都得不到保证。

但是他们并没有放弃。林业部门科研人员创造性地提出了给我们穿上“盔甲”的设想,也就是对我们进行丸粒化包衣处理,这样既可增加我们的重量,利于精准落地,也防止小虫子,还有沙漠里的小动物伤害我们。

为获取准确的试验数据,飞播官兵倾尽了全力,有时只是为了摸索一个合适高度,就不厌其烦地飞十几个架次……经过很长时间的探索,他们连续攻克了种材选定、重量配比、抗压强度测定等一个个难题,最终解决了制约飞播成效的技术瓶颈。

那天,飞播官兵正式接到了飞播任务,激动地将我们装上飞机。从他们洋溢着强烈期待的眼中,我突然读懂了我的使命和价值。

耕 天

我是一粒柠条种子。

那天,我和其它穿着红色“盔甲”的同伴们,像伞兵般从天而降,都精准地落进了播带,大家忍不住给飞行员高超的飞播技术点赞。

太阳还没完全升起,我们就起飞了,那是我们生平第一次坐军用飞机。我永远记得,运输机是绿色的,飞翔在一片浑黄的沙漠上空,真美,就像一只轻灵的希望之鸟。

我们向着沙漠纵深飞啊飞,飞了不知道多久,终于来到了播区。飞机以一个柔和的角度下降高度,最终在50米左右保持平飞状态。这是飞行人员和科研人员共同试验了无数次后,确定的最佳播撒高度。高了,种子下落过程中会被吹散,无法实现预定的效果,降低绿化造林的规模效应。低了,种子撒得太密,不利于我们的生长,既造成不必要的浪费,对飞行安全也很不利。

机长打开了飞播器,调至合适的挡位,把我们均匀地撒向大地。

飞机几乎贴着地表飞行,高度稳定、航线笔直。要知道,沙漠里,沙丘的高度少则二三十米,稍大一点的沙丘超过50米也很正常。而且,低空气流变化莫测,对于他们操纵的轻型飞机来说,保持这样的飞行状态太难了。

听飞行员们聊天时说,年轻飞行员参与飞播前,都要先进行四五年的训练,必须具备超低空飞行、野外机场起降等过硬的飞行技术,取得执行飞播任务的资格,就这样,到了播区,还要适应和练习一阵子,才能渐入佳境。

一条播带播完了。飞机先左转一个角度,往外画了一个弧线,然后再右转,掉过头来,沿着平行的另一条播带往回播。之所以要这样,是因为飞机的转弯半径远大于播带之间的间隔,直接掉转180度,就会错过好几条播带。

飞播,说来就两个字,但是要真正播好播出效益,飞行员们要花费的心血真不少!

带着我飞进沙漠的王斐,是一大队最年轻的飞行员。这是他第一次参加飞播任务。机舱内,我听见坐在一旁的师傅黄学伦正一杆一舵地指导:“稳住杆,眼睛往外看,关键是提前预判趋势,注意一定要保持住高度,高1米低1米都不行……”

我们排着队、撒着欢儿扑向翼下的大漠。

终于轮到我了!我向下看去,旁边的山头上,飞行员们前些年播下的树种草籽已冒出了头,横平竖直的道道绿色播带,就像一大队官兵一丝不苟、精准扎实的作风,给这片荒漠带来了无限的畅想。

我一跃而下,耳边风声呼啸,身体剧烈地翻滚着翻滚着,突然脚下一软,稳稳地落在了沙子里。抬眼望去,绿色的战机轰鸣着远去,腹下飘着一条淡淡的“彩带”。

第二天,预想中的一场大风卷来,把我深深地埋进了沙土里。随后,大漠里风云突变,一场暴雨倾盆而至。

好一场喜雨!我知道,这是飞播人精心预测的结果。“雨前种树、风前种草”,越是眼看风雨交加的天气,飞播人越是抢播快播多播,甚至不惜为此担风冒险。

有了雨水的滋润,我们身上的红色“盔甲”融化了,我闻到了大地深处土壤的芬芳……

治 沙

我是一粒沙冬青种子。一场秋雨过后,我破土而出。

我也是乘着“绿鹰”来到沙漠的,登机前,一大队飞行员们高兴地谈论着我:这批沙冬青种子可不一般,不仅防风效能极强,还是国家二级保护植物呢。

我不怕旱、不惧寒、不怕沙埋,汲取着每一滴水分顽强地生长着,阿拉善左旗林业工作站的工作人员和牧民隔三差五来给我们做体检,精心呵护着我们这些小苗。空军官兵们飞播之余,也时常来看望我们。我和同伴每长高一点,都会成为他们的惊喜。

牧民们说,阿拉善,蒙古语的意思是“五彩斑斓的地方”,历史上,因自然环境恶化、过度放牧等原因,昔日绿茵遍野、花开灿烂的阿拉善,变成了光秃秃的荒漠,很多人被黄沙逼得背井离乡。

空军官兵忍受烈日的炙烤、高温的机舱,也要把我们播进沙漠;护林员们穿越沙漠,为了照料我们踩破了一双双胶鞋,盼的就是能和我们一起,再建绿色屏障,抵挡黄沙侵袭。他们说:“宁可护林累死,也不能让沙海欺负死。”

阿拉善太干旱了,是专家们所说的不宜飞播的地区。但一大队官兵和林业专家们不肯向沙漠低头,一起苦苦试验了8年,探索总结出了荒漠地区飞播造林技术,创造了奇迹。

我终于明白,我的成长其实是一场战斗,我们和飞播官兵在同一个战壕,大地是战场,沙漠是敌人,而我们沙冬青苗就是治沙战役中的排头兵。

每当漫天黄沙呼啸着向我们压过来,我就拉起同伴的手,挺直腰板,沙砾砸穿我们的嫩叶,埋没我们的腰身,但我们决不低头,咬牙坚持,直到黄沙悻悻地退去。

几年过后,我和同伴们都长到了2米多高,一眼望去,俨然有了树的姿态,周围散布着花棒、梭梭树等兄弟姐妹,良性循环的生态链正在逐渐形成。

我最喜欢蒙古族的一句谚语:“土帮土就成个墙,人帮人就成个王。草木相帮,就是个绿色天堂。”在空军官兵的期冀中,牧民的盼望里,我们和其它种子一起不断繁衍生长,最终筑成了绵延400多公里长的2条“绿色长城”——流动不息、疯狂蔓延的沙丘,被我们牢牢“锁”住了,腾格里、乌兰布和、巴丹吉林三大沙漠试图在阿拉善地区连成一片的进攻势头,终于被我们坚决地扼制住了。

收 获

我是一粒花棒种子。

在飞播造林的系统工程中,我属于第三梯队。第一梯队的代表是沙打旺和踏郎,它们耐寒、抗旱,无惧干燥和盐碱,繁殖能力极强,堪称沙漠治理的“特种兵”,主要起初步固沙的作用。第二梯队的代表是沙拐枣,它的生长速度远超沙埋的速度,即使沙丘升高七八米,也能在沙丘顶上傲然屹立,最重要的是能使沙形成沙结皮,进一步固定流沙,为我和其它植物的生长提供基础。

作为第三梯队代表的我,不但生长期长达10年以上,而且积沙量极大,超过了油蒿、梭梭、白刺、沙拐枣等同伴,可以让躁动的沙漠安静下来。而且,我的花紫红片片如蝶,深受人们喜爱,还可生产花棒蜂蜜;我的种子可以食用、榨油,嫩枝是骆驼和羊都很喜爱的优质饲料,枝干成材后可以做纸浆、纤维板等。正因为我既有生态价值,也有经济价值,不少人夸我“全身是宝”。

记得是那年6月,我被“绿鹰”带到阿拉善左旗浩坦淖日嘎查这片播区。虽然一开始我被掩埋的深度不过2厘米左右,但随后到来的一场“及时雨”,让我迅速吸胀,2天后就生根,10天后,根已长到10厘米长,小芽也冒出土了。我的根系最深能扎到60多厘米的土里,生长速度奇快,而且前3年一年比一年长得快。几年下来,就能长到一个成年人那么高。

一位名叫毛积华的护林员精心呵护着我们。在沙漠里,跳鼠和米仓鼠最喜欢吃美味的种子了。为此,林业科技人员给我们裹上了一层厚厚的红色药物,用强烈的气味警告这些小动物离我们远一点。骆驼、牛、羊也是我的天敌。每当它们闯入播区,毛积华就会立即过来驱赶,防止它们啃食我们的嫩枝嫩芽。可是这些贪吃的家伙常常是刚被驱离,过会儿又遛进播区,毛积华就再次往外赶,始终尽职尽责地同它们“捉迷藏”,确保我们的安全。

我们的成长,从来都离不开从飞播官兵到林业工作者,再到护林员默默辛勤的付出。

终于,我长大了、开花了,在沙漠的骄阳中尽情绽放,和身边的无数小姐妹们长成了一片紫红的花海,不仅锁住了流沙,更扮靓了人们的生活。从2019年开始,政府每年都会专门为我们举办一届“花棒花海文化节”,来自全国各地的游客赶来欣赏“沙漠花海”的奇景。有一次,毛积华还接受了记者的采访呢。

采访中,我听见他在开心地数说着飞播给他带来的好日子:曾经是贫困户的他,从1992年起担任护林员。1996年开始,他在分管的播区里可以采摘我们植物的种子,然后卖给林业站,每年可增加2万元收入。2008年后,政府发放禁牧补贴,平均每年5500元,2010年后涨到15000元。算下来,毛积华一家每年仅从飞播造林中获得的收益就达7万元。他说,这些实实在在的好处,都是党的生态扶贫、惠民富民政策、部队飞播造林带来的。他还说,飞播帮助所在嘎查的建档立卡贫困户全部摘掉了“穷帽子”。

这一天,毛积华来到我的身边,摘下了我身上的种子,满眼都是对未来的幸福憧憬。

赓 续

我是一粒沙拐枣种子。

那年秋天,阿拉善左旗的牧民听说空军部队要建飞播展览馆,便从播区采摘了几十种草籽树种样品寄给一大队大队长辛嘉乘,有油松、沙棘、梭梭等,当然少不了我们沙拐枣。我们中的一部分被送到团飞播展览馆,一部分被陈列在大队荣誉室。还有一部分,被分给了一大队的官兵,每人一小瓶,作为大队“种子文化”的一个载体。

官兵们收到这份礼物都格外珍惜。每个人都挑选了自己喜爱的种子,并在瓶子的底座写下了属于自己的“种子格言”。

中队长肖喜选中了花棒种子,理由是它“不管什么条件下,都会朝着目标、信念奋斗”。飞行员张少锋选的是梭梭,并为它写下美丽的句子:“落笔芳华梦里成诗,灵魂在沙漠里游弋,身躯环抱黄沙,伟岸披荆斩棘。”飞行员梅刘贝则把“风沙中昂首挺胸、屹立不倒”的沙棘作为自己的最爱……

辛大队长挑选了我。他的种子格言是:“飞播种子不仅仅是一个生命体,更寓意着一种‘自强不息、顽强奋斗、牺牲自己、成就他人’的精神。我们飞播人要像种子一样……在艰苦的大西北,结合飞播任务,辐射带动地方群众脱贫致富,完成好使命。”话虽朴实无华,却诚恳真挚,很符合我们沙漠植物的“秉性”,我很喜欢。

后来,一大队的“种子文化”传开了。很多人专程跑来看我们,还轻声地念底座上的那些格言。有一次,一位记者感动地说:“这些种子,其实浓缩着一代代飞播人赓续传承的团队精神。飞播造林、改造荒漠不是一代人能完成的事业。一大队官兵飞播39年,代代传承、接续努力,他们自己何尝不是一粒粒传播大爱深情、传承飞播精神的种子!”

那年,一大队飞行员余京骏被选中到兄弟部队飞国产新型运输机,走的时候,他特地带上了自己珍藏的种子样本。听飞行员们说,他也像一粒种子一样,把一大队的飞播精神带到了新单位,讲科学、肯吃苦、敢冲锋,顺利完成新机改装,继续向党奋飞、为民奋飞。

种子的故事,还在延续。