在烽火硝烟中起飞

新中国航空工业诞生于抗美援朝烽火硝烟中。1951年4月17日,第四次战役接近尾声时,中央人民政府人民革命军事委员会和中央人民政府政务院颁发了《关于航空工业建设的决定》,在《决定》的指引下,中国的航空工业展开了艰苦奋斗的历程。《决定》也成为新中国航空工业的“出生证”。

新中国航空工业建立伊始,就投入到支援抗美援朝的事业中。

朝鲜战争爆发时,人民空军成立还不到一年。当中国人民志愿军踏上朝鲜的土地时,当时世界上最强大的空中力量——美军飞机已经将平壤炸成焦土一片。 志愿军入朝参战后,由于没有制空权,有限的高射炮不能有效对付敌人不分昼夜地狂轰滥炸,后续部队和后勤给养运输总遭空袭损失非常大。志愿军将士们急盼我们自己的战机出击,改变被动局面。 此时,在沈阳北部的北陵机场和飞机修理厂中,工人们正挥汗如雨,昼夜奋战,为把我们自己的战斗机送到前线拼尽全力。在他们的努力下,苏联援助的100架战斗机组装完毕,战损的战机迅速得到维修,万只副油箱挂上机翼,中国自己研发的航空轮胎装配到了战斗机上……一架架昂首展翅的战鹰,从沈阳起飞,朝着朝鲜前线飞去!

14、快卸快装 把100架战机交付空军

在抗美援朝战争中,王海一人击落敌机9架,他驾驶的飞机被誉为“功勋飞机”,至今仍陈列在中国人民革命军事博物馆。他所驾驶的米格-15飞机,就是由航空工业沈飞的前身“五厂”组装的。

1950年11月,为了粉碎美国的空中优势,苏联向中国提供了100多架米格-15喷气式歼击机等飞机的成套部件,用火车陆续运抵沈阳。“五厂”负责卸火车、运输及参加装配工作。“五厂”就是当时的中国人民解放军空军工程部东北修理总厂第五厂,是如今航空工业沈飞的前身。

今年87岁的唐乾三老人,退休前是航空工业沈飞总经理,当谈起抗美援朝时,唐老感慨极深:“我们就是在抗美援朝的战火中诞生的,那时候我们组装了苏联来的100架飞机,战场上下来的飞机我们也负责维修,还要为战斗机生产大量的副油箱,研制生产了重要的飞机零部件……为了尽快满足空军装备的需要,当运载飞机散装件的火车到达‘五厂’专用站台后,厂长熊焰就立刻组织人力快速卸车,快速组装,快速试飞。当时我在生产科,不论白天还是晚上,只要火车一到,工人们马上组织抢卸。当时工厂没有运输设备,就把装着飞机部件的大木箱子放在滚棒上,前面用绳子拉,后面用杠子撬,艰难地向前移动。工人们汗流浃背,但情绪高涨,因为每个人都怀有快卸、快运、快装,快用我们自己的飞机打击‘美帝’的心情。后来,总厂调来一台履带式拖拉机,代替了人拉。

15、立军令状 研制生产近万只副油箱

志愿军空军的飞机经常出勤作战,而且机场距离前线较远,因此,要消耗大量的油料。根据当时的条件,完全靠从苏联运来副油箱是有很大困难的。因此,空军决定由国内自行研制,成批生产供给空军部队作战使用。

1950年12月,空军司令员刘亚楼乘坐的火车抵达沈阳,刘亚楼是专门来找熊焰的。一见面,一项特别的任务交到了熊焰手上:不管想什么办法,3个月内造出3000只副油箱。

熊焰深知,此时工厂正黑白连轴转地组装苏联的100架米格战斗机,对于副油箱,他们既没有图纸,也没有制作原材料铝板,困难确实是不小。但熊焰没有犹豫,他向刘亚楼立下军令状:完不成任务提头来见!

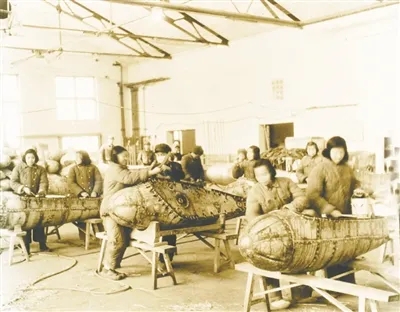

“五厂”接受任务后,既无图纸,又无工具和设备。然而在大家的共同努力下,经过3个月的日夜奋战,终于生产出3027个副油箱,及时送到了空军各作战部队。

1951年3月7日,上级部门又给厂里下达了生产6000只副油箱的任务。各单位提出了团结一致完成更艰巨的生产任务的保障措施,并实行了“三班倒”的工作制度。职工们的干劲越来越高涨,生产效率不断提高。至1951年5月12日,共生产出近万只副油箱,保证了前线的需要。