“十四五”以来,我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革,这背后是研发人员总量居世界第一的人才支撑!

“天宫”巡天,“嫦娥”揽月,在云端山间架桥,在风与光中取电……“十四五”以来,一系列重大科技成果加速涌现,夯实科技强国建设之基,照亮创新发展前行之路。

2025年9月19日,2025年空军航空开放活动和长春航空展开幕。本次航空展集中展出百余型空军现役飞机、地面装备以及退役经典装备。新华社记者 颜麟蕴 摄

广大科技工作者是科研大厦的基石,这支规模宏大、结构优化、充满活力的人才大军,深耕从“大国重器”到“田间地头”的每一寸创新土壤,奔着最关键、最紧迫的问题去研究,向着天更蓝、食更优、行更快去努力,驱动中国创新发展。

这五年,改革为科研生态注入活力,创新成果如泉涌流。科技人才评价激励政策优化,推进分类评价试点,国家自然科学基金相关项目“去帽子化”改革;创新“揭榜挂帅”“赛马制”“链主制”等模式,加强项目监督检查,探索完善经费“包干制”……破立并举的举措,使人才与科研大厦联系更紧密。

这五年,基础研究人才队伍持续壮大。如大地深处根系,基础研究支撑着创新生态的繁荣:坚持自由探索和目标导向“两条腿”走路,基础研究人才队伍由2021年的47.2万人年增长到2023年的57.5万人年。2024年,我国高被引科学家达到1405人次,比2021年增长了50%,占全世界的五分之一。

这五年,青年作为最活跃的科技力量,不断脱颖而出。国家重点研发计划45岁以下青年科技人才担任项目负责人的比例为43.3%,国家自然科学基金有80%的项目由45岁以下的青年人承担,在“嫦娥”探月等国家重大科技工程以及人工智能等新兴领域,有的项目团队成员平均年龄仅30多岁。

“我们这代人很幸运,国家为青年科研人员搭建了挑大梁的舞台。”中国科学院空天信息创新研究院一位青年研究员道出了许多科研工作者的心声。

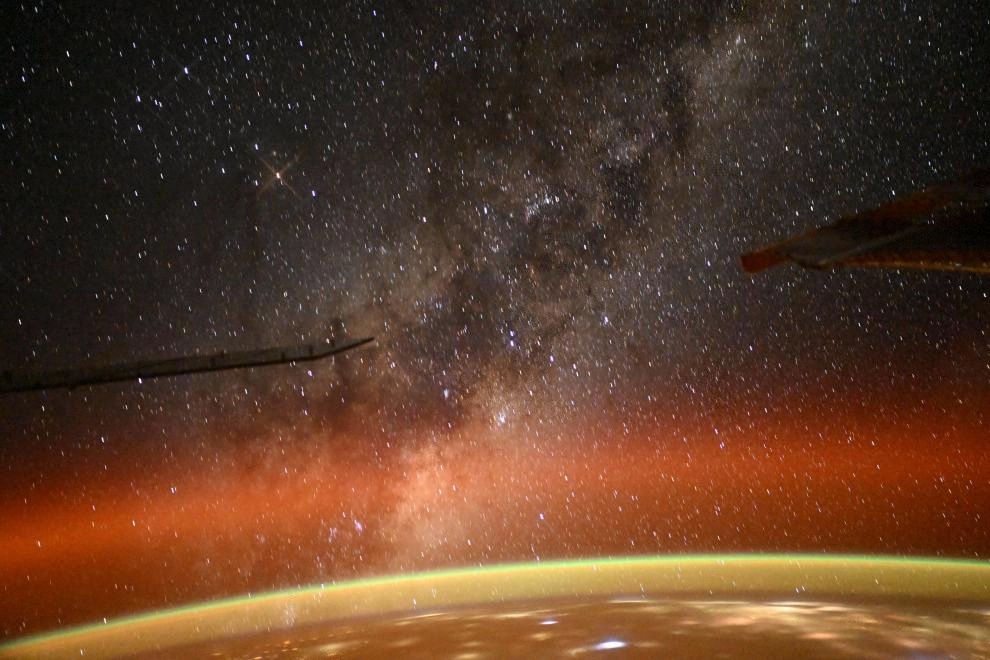

这是神舟十七号航天员唐胜杰在中国空间站拍摄的浩瀚宇宙。新华社发

科技兴则民族兴,科技强则国家强。把我国建设成为科技强国,是近代以来中华民族孜孜以求的梦想。新时代以来,数百万科研人员奋勇争先,科技事业的精神火炬愈发耀眼。

未来五年是建设科技强国十分关键的攻坚期。科技部负责人表示,“十五五”时期,将锚定科技强国建设的战略目标,坚持“四个面向”,发挥新型举国体制优势,推进教育科技人才一体发展,强化科教协同育人和产学研融合用人,在重大科技任务中培养造就一流领军人才和创新团队,构筑人才竞争优势。

繁星不语,宇宙为证。这支世界最大的研发队伍,向“新”而行、以“质”致远,奋勇攀登科技高峰!

策划:陈芳

记者:胡喆、温竞华

统筹:王敏、吴晶、聂焱

新华社国内部出品