芜湖造船厂与人民海军的不解之缘

■闫培、邱路峰

在长江侧畔,有一座百年历史的老船厂——芜湖造船厂。她是新中国最早生产舰艇的船厂之一,也是国内现代化程度最高的造船厂之一。

今年,对于芜湖造船厂全体员工来说,是一个特殊的年份,造船厂迎来了企业建厂的双甲子年。120 年的历史长轴,芜湖造船厂写下了辉煌璀璨的历史。重装开馆的芜湖造船厂展览馆里,陈列的老物件 是那段光辉岁月最好的佐证。一枚 7 米多长的鱼雷引起人们注意,凝视这枚岁月斑驳的鱼雷,芜湖造船厂曲折传奇的造舰往事,一幕幕浮现在人们眼前。

新中国成立初期,我国海军建设迫在眉睫,国家向芜湖造船厂下达了全面转型建造 02型木质鱼雷艇的国防生产任务。当时,对每一名“芜船人”来说,都是一个巨大的挑战。缺人才、少资金、无材料、没有生产场地……每一项难题都是横亘在“芜船人”面前的“拦路虎”。

艰苦的环境从来不缺奋斗的激情,一个个感人至深的创业故事在这里蕴藏。工人们昼夜奋战在一线,仅用几个月的时间便完成了厂房改造、物资准备等任务,集智攻关解决武器设计、技术改造等诸多难题,最终将一艘艘性能卓越的鱼雷艇顺利交付海军。

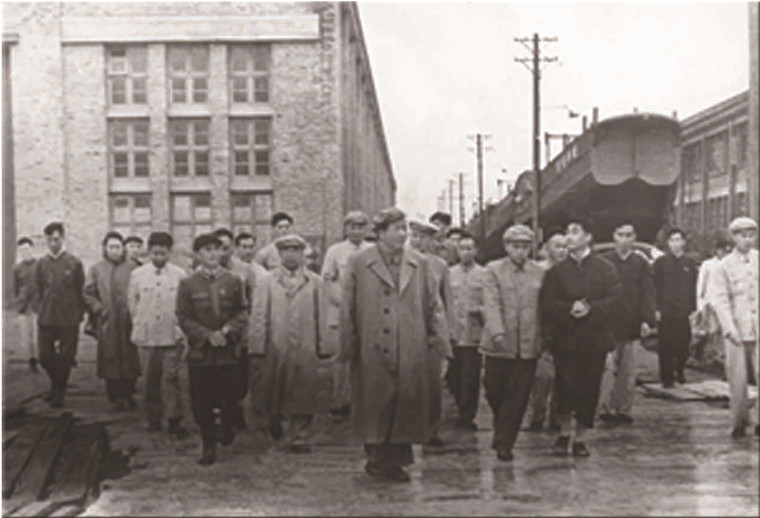

1958 年 9 月 20 日,毛主席亲自视察芜湖造船厂。他坐上该厂生产的02木质鱼雷艇在长江航行20余海里,并观看鱼雷发射操作,毛主席高兴地说:“这个艇好啊!”

毛泽东主席视察芜湖造船厂。

成功的背后源于对品质的不懈追求。“造高质量的军品,既是国家安全需要,更是军工人的职责 。”在芜湖造船厂,这是“芜船人”心中崇高的信念。近年来,该厂先后为部队建造了上百艘先进战斗舰、巡逻艇 、扫雷艇 、大型辅助舰、新型舟桥等装备,成为国防建设的“硬核担当”。

那一天,是芜湖造船厂历史上的“高光时刻”。

2018年4月,新中国历史上规模最大的 海上阅兵在南海海域隆重举行。48艘战舰铁流澎湃,10000余名官兵雄姿英发,习主席检阅部队并发表重要讲话。

千里之外,芜湖造船厂全体员工们从电视画面上看到这一幕,心中无比激动。“建设一支强大的人民海军,寄托着中华民族向海图强的世代夙愿,是实现中华民族伟大复兴的重要保障。”时隔两年,造船厂党委书记张钊对习主席在阅兵上的讲话依然记忆深刻。

“建设世界一流海军,作为军工人,我们要善于创新,勇于超越。”张钊说,受阅的舰船大多是新一代国产舰船,自主创新精神贯穿了整个建造过程。

那一年,某型舰首舰在芜湖造船厂开建。新工艺、新标准给企业制造带来了巨大挑战。该型舰需要安装一种主动式减摇装置,按照新标准要求,安装精度比以往整整提高了一倍,传统工艺技术已不能满足设备上舰的要求。

为了突破这一难题,该厂组织技术人员反复研究攻关,通过技术手段创新 ,利用三维空间精准确定鳍轴中心线,优化鳍座结构等方式,研发了一整套新技术、新工艺,极大降低了安全风险和施工周期,在非收放式减摇鳍的精度应用上,达到了行业领先水平。

“不惧挑战,勇于创新,就像潜意识一样,融入芜船人的性格,让这座百年船厂焕发着生机和活力。”厂领导介绍,围绕船舶产品的创新研发,从生产设计到详细设计领域,采取多种形式,搭建公共科研创新平台,激发创新活力,加大研发深度,创造了中国造船史上37项第一,掌握关键核心技术72项,多次荣获国家科学进步奖、国家重点新产品奖和国防科技进步奖,在中国造船史上写下了浓墨重彩的一笔。

近年来,随着军事斗争准备日益紧迫,军品建造周期被大幅压缩。为适应这种变化,他们积极推进精益管理,以此解决时间和质量之间的矛盾问题,确保建造质量和效率双赢。围绕军标体系,他们加大战略优化、组织变革、生产模式创新,将18个部门重组为营销中心、防务装备中心、技术质量中心、生产运营中心、成本中心、党群综管中心,以六大中心为抓手,推行扁平化管理,推动生产流程、管理模式和计划工序的标准化,通过严格的工序管理,淘汰低效人员,挖掘资源配置潜力,并引进了国内造船行业首套多工作台、离散非标组件自动焊接工作站,推开了智能制造的大门,进一步打开了高质量发展新格局。

身处长江侧畔,放眼深海大洋。翻开芜湖造船厂120年的历史卷轴,30多项“第一”犹如一串珍珠璀璨夺目,从我国第一艘木制鱼雷快艇,到我国第一艘玻璃钢扫雷艇、第一艘海洋综合调查船……伴随着中国向海洋探索的足迹,数十种型号船只从这里驶向万里海疆。

时光如水,在历史的长河中静静流淌。如今,历经百年沧桑的芜湖造船厂已经成为集造船、修船、海洋工程、方舱制造、机电产品为一体的现代化造船企业,在行业内始终处于领跑地位。