海岛盛夏,草木葳蕤。车辆越过连绵起伏的山丘,便驶入一片绿意葱茏中。

沿着海南省海口市琼山区海榆东线又行驶了20多公里,暮色四合时,我们终于抵达此行的第一站——“琼崖纵队抗日第一枪纪念园”。

走进园区,映入眼帘的是一座六角亭,朱红色石柱配黄色琉璃瓦飞檐,正面横楣镌刻着亭名“潭口渡口阻击战纪念亭”。

潭口渡口阻击战纪念亭

86年前,中国共产党领导的琼崖人民武装在潭口渡口打响了抗击日本侵略者的第一枪。

这座于2004年落成的凉亭,是潭口渡口阻击战唯一的纪念性建筑物。亭内2米高的花岗岩石碑上,记录着琼崖人民抗击日军的英勇事迹。

潭口渡口阻击战:打响琼崖抗日第一枪

发源于白沙黎族自治县的南渡江在琼州大地上奔涌300多公里后,于潭口处来了个大拐弯,流向骤然变化,水面趋于平缓。潭口渡口,就在这拐弯处。

玉仙村村民冼因云关于潭口渡口的记忆,更多源于父亲冼开昌的口述。早年间,冼开昌曾在渡口码头搭过一个草寮,摆摊做吃食养家糊口。

1939年2月10日凌晨,一家人平静的生活被日军飞机的轰鸣声打破。正在出摊的冼开昌,突然听到远处传来巨大的爆炸声。冼因云说,很多年后,父亲仍清晰记得:“当时,头顶飞来了几架飞机,呼啸着向地面俯冲扫射,村民们四处逃难,妇女孩子哭声一片……”

彼时,日军数千人在30余艘舰艇、50余架飞机的掩护下,于海口西北角琼山县天尾港约2公里长的海岸强行登陆。而海南岛上国民党守军保安部队,在日军陆海空的凶猛进攻下,弃城撤到了定安山区。

日军仅半日攻占海口、府城,随后意图渡过南渡江,将战火燃向琼崖腹地,迅速扩大侵略版图。潭口渡口成为日军东进必经之地。

为阻击日军东进、掩护群众转移,琼崖抗日独立队队长冯白驹当即指挥,急遣第一中队80余人赶赴潭口设伏。中队长黄大猷、副队长符荣鼎率部利用渡口东岸地形构筑工事,阻击渡江日军。

琼崖抗日独立纵队行军资料图

“村交通员冼开章引路,带部队去东岸高地上埋伏,其他青壮年拆炮楼、挖战沟,协助部队构筑工事,我父亲也在其中。”冼因云说,这段难忘的经历也成为父亲此后数十年最引以为豪的事情。

从正午到黄昏,日军以飞机轮番轰炸扫射,配合地面部队多次强攻。独立队官兵在无防空武器条件下,顶着轰炸死守阵地数小时。

激战中,第一中队第二小队四班班长李文启左腿被炸断,最终因流血过多壮烈牺牲。这是独立队抗击侵琼日军第一个牺牲的烈士,也是这场战斗中唯一牺牲的我方战士。

这场浴血奋战打破日军速胜计划,迟滞其东进步伐,同时也点燃了琼崖人民的抗日热情。从1939年3月起,琼崖抗日独立队先后扩编为独立总队、独立纵队,兵力从300余人增至千人,成为琼崖抗战中流砥柱。

从土地革命到抗日战争,从抗日战争再到解放战争,这支党领导的队伍在长期与中央失联、外无援兵内无弹药、缺乏食物补给的绝境中,坚持孤岛作战23年。

1949年,周恩来评价琼崖革命:“海南的斗争坚持了二十多年,红旗不倒,这是很大的成绩。”

抗日女战士许如梅:用生命捍卫信仰

第二天,我们继续驱车南下。半个小时后,一行人来到定安县雷鸣镇梅种村。

临近正午,古村炎热安谧,碧绿荷叶层叠铺满水面,青石板路两侧高大树冠撑起浓绿华盖,阵阵蝉鸣声倾泻而下。

沿着入村小路步行1公里,我们来到一片坡地上。这里曾长眠着一位抗日女战士,她的名字叫许如梅。

“我母亲去世的时候只有24岁,听村里的老人说,她就是在这片山坡上遇害的……”84岁的符如来回想起第一次来这里祭奠母亲时的场景,仍泪流不止。

许如梅的女儿符如来展示许如梅拍摄于中学时期的照片

许如梅1919年出生于海南文昌一个知识分子家庭。1939年初,日本侵略者的铁蹄踏进海南岛。在国家和民族生死存亡的危急时刻,许如梅参加了琼崖抗日独立总队随军服务团,并担负起向战士和群众宣传抗日救国道理的重担。

1940年,许如梅调琼崖特委参加妇委会的工作。她的丈夫符哥洛调任独立总队第二支队政治委员。同年12月,国民党发动反共高潮,向美合抗日根据地发起进攻。当时随军撤退的许如梅已怀孕8个月,路上不断遇敌追袭。

“我几乎没有关于母亲的任何记忆。我刚出生29天,母亲就把我托给澄迈县的一位老乡哺养。”符如来说,从那以后,一家三口分散各地。而许如梅直至牺牲,再未见到丈夫和女儿。

1943年下半年,琼崖抗日战争转入了最艰难的时期。彼时,许如梅受命前往万宁县六连岭根据地执行任务。途中,日军发动大扫荡。为安全起见,她决定在定安县梅种村过夜暂避。

不料,日军夜里偷袭进村,实施围剿行动。许如梅闻声快速起身,奔跑中她不幸被子弹击中,敌人循着血迹找到躲进山中的她,把她押回村子绑在树上,并将梅种村全村人集中在一片空地上。

“日军用皮鞭打她,揪住她的头发往树上撞,她昏过去就用凉水泼醒了再打……经过多轮折磨,她仍不透露任何信息,敌人见她一直不说就扒光她的衣服割下双乳,还放狗咬……”村里的老人回忆,那夜凄惨的叫声回响在村庄的每个角落,而许如梅在濒死之际,仍未向日军屈服,口中大喊着党组织的抗日宣言,那是她坚守的信仰。

长大后,符如来经常跟随父亲前去祭拜母亲。看着墓碑上年轻女战士青涩的面容,父女俩泪流满面。父亲说:“她用生命捍卫信仰。”

苦香岭:红色电波从这里接收与发出

第三天一早,我们来到了位于澄迈县的苦香岭。陡峭的峡谷与奔涌的溪流交错,在这里形成了刚柔并济的天然屏障。

苦香岭属崩岭山脉的一座独立山峰,海拔342米。当地人更习惯叫它“电台山”。

“抗日战争时期,红色电波从这座山上频频接收与发出,实现了琼崖与中央的正常联络,也保证了琼崖抗战沿着中央指引的方向前进。”澄迈县党史研究室何副主任告诉我们,那时的琼崖地区曾一度与大陆失联。

1939年2月,海口沦陷。日军对琼州海峡和海南岛周边海域设置封锁线,日夜警戒。

为了及时指导琼崖的抗日斗争工作、了解海南岛的情况,党中央多次指示广东省委和八路军驻香港办事处帮助琼崖解决电台问题。

1940年1月26日,中共中央指出:“琼崖要有三部电台,并以一部与中央联络。”

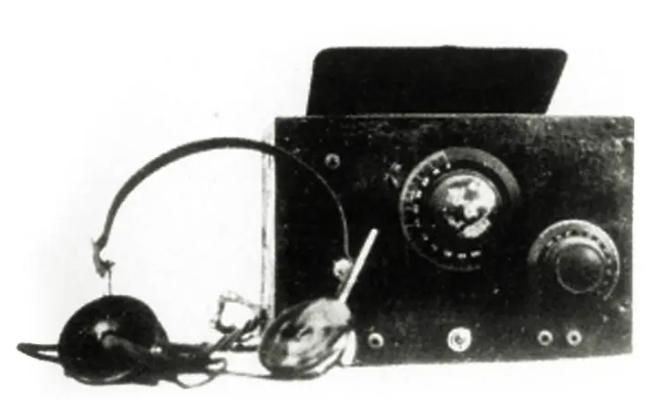

1940年6月,八路军驻香港办事处主任廖承志在香港找到黄荔容,带给她一个小皮箱,里面是一台15瓦微型电台,并指示她送往琼崖根据地,“万一遭遇敌人电台暴露,为避免更大的牺牲,必须由你——黄荔容同志出面承担”。

黄荔容携带的电台

当时年仅25岁的黄荔容,曾在日本参加过中共东京支部工作,1937年“七七事变”后回国,辗转到华南从事抗日活动。

接到任务的7、8天时间里,黄荔容曾先后两次尝试偷渡琼州海峡,但日军封锁过于严密,两次都因碰到日军的巡逻艇,不得不立即返航。

最后,她坐上一条小船,准备利用后半夜敌人警戒稍微松懈的契机,再次起航渡海。然而,这次航行刚刚过半,船工突然发现前方有日军巡逻艇。

一篇追忆黄荔容革命生涯的文章中这样写道:“黄荔容坐在小船边紧紧拉着捆住皮箱的绳索,把皮箱吊在海水里,静静地等待着‘最后时刻’……又一个浪打来,把小船抛出很远,离开了敌舰,就这样好几个来回,让大家着实紧张好一阵子。”

马达声远去,黄荔容成功穿过了敌人的封锁线。海天一线发白时,小船终于在海南岛临高县的昌拱港登陆。

靠着黄荔容带来的这部小功率电台,琼岛发出的红色电波找到了延安的方向,“电台山”也成为琼崖革命根据地的重要战略支点。

如今,北纬19°的阳光穿过五指山余脉洒向“电台山”,往昔的红色电波仿佛仍在青翠草木间飘荡,见证着这片热土的盎然生机。