科学没有国界

科学家却有自己的祖国

14年浴血奋战

谱写了气壮山河的壮丽史诗

回首那段烽火岁月

一位位中国科学家义无反顾

与祖国共赴危难

他们或研发武器装备

或从事战时保障

或奋力救死扶伤

他们为挽救民族危亡

付出自己宝贵的科学智慧

今天

让我们一同走进这段历史

感受他们的“奋起”和“坚韧”

他凭借深厚的精密测量专业基础

以一枚石英片为起点

以实验室为营

带领研究所效力抗战

自主生产光学仪器

守护战争中的“信息阵地”

他就是物理学家严济慈

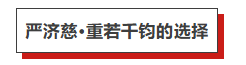

严济慈在物理研究所实验室。来源:中国科协之声

1937年夏

严济慈正代表中国

出席在法国巴黎召开的

国际文化合作会议

“七七事变”的消息传来

严济慈拍案而起

“各国学者正在讨论保护文物古迹时

日本侵略者却扬言威胁要轰炸北平

北平是闻名于世的千年古都

世界舆论应公开谴责

日本侵略者这一罪恶企图”

他成为最早向世界

揭露日军暴行的中国科学家之一

会后,严济慈不顾劝阻

毅然选择启程回国

他说:

“国家危在旦夕

我怎能袖手旁观?

我虽不一定能拿起刀枪

但我有自己的岗位

可以用知识为国家效力”

抗战时期,严济慈在昆明郊外黑龙潭的工作地。来源:中国科协之声

抗战中

他带领团队制成优质水晶振荡片

安装在警报器和无线电台

为预防敌机空袭

稳定无线发报机波频做出重要贡献

同时

他们还制造出大量

测距镜、望远镜、显微镜等

供给抗战部队、学校和医院

1927年

一个来自湖南的年轻人

从日本学成归来

他带着自己全部的行李

来到金陵兵工厂的大门前

望着金陵兵工厂的牌匾

满心想在这里施展自己的理想抱负

他就是李承干

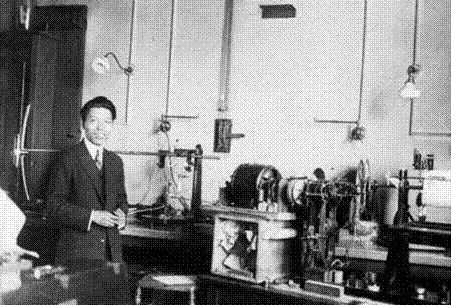

李承干。来源:CCTV国家记忆

在成为金陵兵工厂厂长后

他加紧整顿厂纪、改革管理

无论安排生产还是解决技术难题

他都身体力行

几年时间里

他组织员工大量生产

产量大

需求量高的枪弹

工厂的收入节节攀升

于是

李承干着手改建厂房、扩充设备

厂房才刚落成

日军就来到了南京城下

金陵兵工厂。来源:CCTV国家记忆

躲过了敌机的紧密追击

克服了运输条件的重重阻碍

李承干带领金陵兵工厂的工人

率先完成了西迁任务

李承干和工人们拼尽全力

保住了中国军工业的命脉

来到新厂址后

李承干更是主张

要一面建厂一面生产

他说:

“我主张事先要有重建的准备

敌人给我炸了,我们再盖新的

只要我的人不死完

我总会有办法来复工”

1938年,该厂正式复工

同时改称第二十一兵工厂

据统计

抗战期间

二十一兵工厂生产的武器

占整个兵工系统的一半以上

是当时中国规模最大

生产能力最强的兵工厂

李承干因此被称为

中国军工界的“国宝”

由于李承干是中共党员

因此他又被称为“红色兵工厂长”

他是中国现代医学的推手之一

也是世界著名的生理学家、教育家

在北京协和医学院

有一栋“可胜大楼”

是以他的名字命名的

他就是林可胜

林可胜。来源:新华每日电讯

海基会首任秘书长陈长文赞誉:

“林可胜可谓是

中国抗日战争的‘提灯天使’”

林可胜1897年生于新加坡一个书香门第

父亲林文庆是著名革命家、医学家、教育家

曾担任孙中山的私人医生、厦门大学创校校长

母亲黄端琼是著名爱国侨领黄乃裳长女

也是最早赴美留学的中国女性之一

“九一八事变”后

林可胜组织协和学生救护队

开赴古北口前线实施战地救护

并在协和医学院

组建军医官救护训练队

就此与中国红十字会建立联系

“七七事变”后

中断休假的林可胜临危受命

着手组建全国性医疗救护体系

并出任中国红十字总会总干事

兼总会救护总队长

为了免除后顾之忧

他把妻子儿女送回新加坡

孤身一人投入到抗战救护之中

抗战中

林可胜和他带领的救护队

在各个战场抢救了无数伤病员

抗战进入相持阶段后

林可胜经常了解

八路军、新四军伤病员救护情况

适时增加救护力量

运送药品、器材

有效地改善了八路军、新四军救护条件

抗战胜利后

林可胜组建了国防医学院

并担任首任院长

创立了中国的军医教育体系

他爱国、爱桥

钱塘江大桥曾经是他的得意之作

但抗日战争时期

他亲手炸毁了钱塘江大桥

只留下一句话:

“抗战必胜,此桥必复!”

他就是“中国桥梁之父”——

茅以升

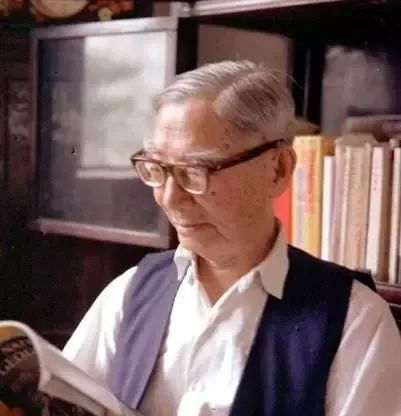

茅以升。来源:共青团中央

1933年3月

怀着拳拳报国心的茅以升

接下被外国桥梁专家称为

“不可能完成的任务”——

主持建造钱塘江大桥

钱塘江是著名的险恶之江

上游时有山洪暴发

下游常有海潮涌入

台风天则浊浪排空

故而老杭州人

以“钱塘江造桥”

来形容一件不可能的事

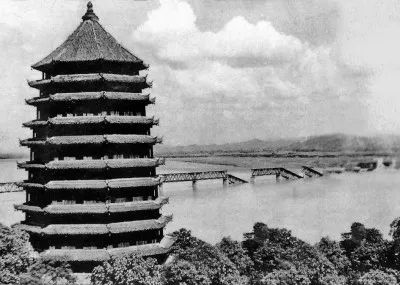

钱塘江大桥开工典礼。来源:共青团中央

1935年

大桥正式开工兴建

但不久便迭遭各种困难:

江底淤泥又滑又厚

木桩一打就裂

水流湍急

600吨重的沉箱一入水

就如脱缰野马般难以驾驭

再加上正值战争期间

日本侵略者的飞机时常在上空盘旋

……

面对重重险阻

茅以升说:

“钱塘江大桥的成败

不是我一个人的事

而是能不能为中华民族争气的大事!”

建设中

茅以升不顾个人安危冲在一线

差点死在日军的轰炸之下

淹死在水里

工程虽难,人心却齐

工人们不顾头顶飞机轰炸

夜以继日地赶工

终于建成了全长1453米

双层公路、铁路两用的钢梁桥

中国人最终打破了国外专家的断言

建成中国人自己设计的

第一座现代化大型桥梁

图为满载难民和战略物资的列车通过大桥驶向大后方。来源:北京茅以升科技教育基金会

1937年11月16日

为阻断侵华日军南下

茅以升接到炸毁大桥的消息

收到消息的茅以升心情沉重地说出

“造桥是爱国,炸桥也是爱国”

一语未尽,热泪夺眶而出

茅以升深知钱塘江大桥

对于交通运输的重要性

绝不能让这座

中国人费尽心血建立的大桥

为日本人服务

他早在大桥建设时就做了一个方案

在14号桥墩上挖了一个

可以装炸药的长方形的洞

装填炸药、装好雷管、接好引线

……

为阻止日军南侵,茅以升被迫炸毁钱塘江大桥。来源:光明日报

1937年12月23日17时

当隐约可见的日寇骑兵奔向桥头时

一声下令——起爆!

天崩地裂的巨响之下

历经925天夜以继日

紧张施工的钱塘江大桥

在建成仅89天后被炸成废铁

他携笔从戎

从参加八路军到逝世

从来没有离开过军队卫生工作岗位

为我国军事医学的发展

作出了巨大贡献

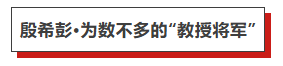

他是开国将军中

为数不多的“教授将军”

殷希彭

1942年夏,殷希彭、柯棣华、傅莱、江一真(从左至右)在白求恩卫生学校。来源:科技日报

1937年7月7日

日军制造卢沟桥事变

中国全面抗日战争爆发

不久,平津沦陷

河北医学院南迁

回乡安置老小的殷希彭困居乡里

时任冀中军区卫生部长的张珍

亲自登门拜访

请他参加抗战

殷希彭爽快地答应了

他参加八路军后

他在河北医学院的同事和学生

也纷纷来到冀中军区

这些经历了战争洗礼的专家们

把自己的营养品、马匹都让给了伤员

自己仍和战士们同甘共苦

在参军之初

殷希彭表示自己的长处在于医学教育

这正好满足了根据地

对医务技术人才的急迫需求

1939年9月起

他开始担任白求恩卫生学校的教务主任

后又累任副校长、校长

在他的领导下

“白校”先后培养

技术干部1000多人

成为战争年代

边区最著名的医科学校之一

殷希彭教授指导学生做研究工作。来源:科技日报

在抗日战争中

殷希彭一家付出了难以想象的代价

他的长子

1943年春在战斗中牺牲

年仅21岁

同年秋天

年仅16岁的次子

也在反“扫荡”中牺牲

一年之中连失二子

殷希彭心中的悲伤无法言喻

但他却反而安慰

前来慰问他的同志说:

“国难之中

两个儿子为抗日救国牺牲

他们光荣,我也光荣

我只有加倍努力工作

才是对他们的最好纪念”

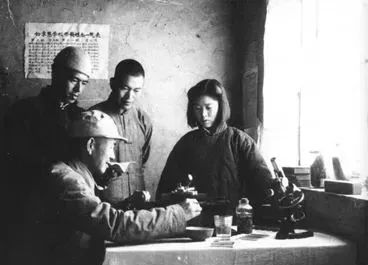

他曾以中文历史双百的成绩考入清华

却在“九一八”事变后

毅然转到物理系

他曾说

“我没有专业

国家需要就是我的专业”

他就是中国近代力学之父

钱伟长

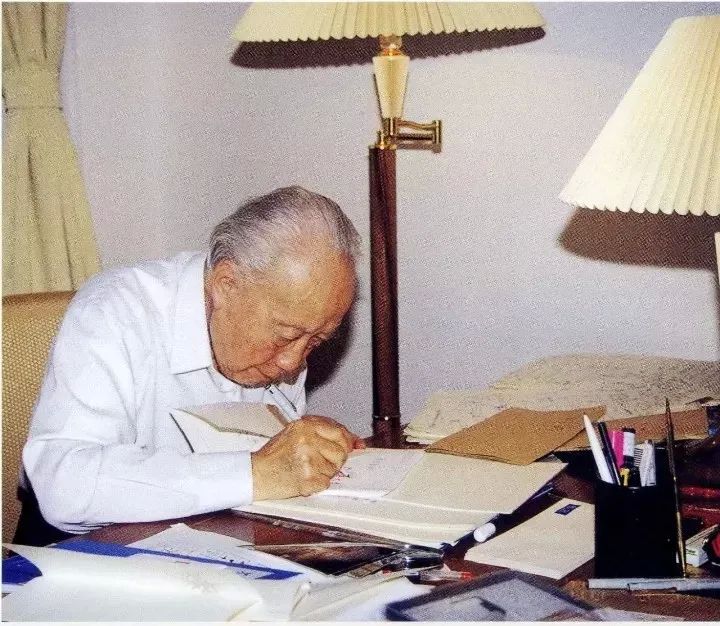

钱伟长生前照片。新华社发

决心科学救国后

钱伟长除了吃饭睡觉

将全部时间和精力

都扑在物理和数学上

四年后

他以优异的成绩从物理系毕业

1940年

钱伟长赴加拿大留学

拿到博士学位

之后又去美国做博士后

师从世界导弹之父冯·卡门

至1945年

钱伟长已成为一名

国际范围内的知名科学家

且收入颇丰

而正当钱伟长的科研事业

如日中天之时

传来了国内抗日战争胜利的消息

钱伟长毅然选择了回国

回国后

钱伟长的研究项目五花八门

有人骂他是万能科学家

钱伟长并不理睬

“我觉得国家需要的,我都干”

钱伟长生前照片。来源:央视新闻

2010年度《感动中国》十大人物

颁奖辞这样形容他

从义理到物理,从固体到流体

顺逆交替,委屈不曲

荣辱数变,老而弥坚

这就是他人生的完美力学!

无名无利无悔,有情有义有祖国

他们是科学家

是勇士

也是战士

他们在国家危难之时挺身而出

为民族复兴而战

向他们致敬!

(转载请注明来源中国军网;资料来源:新华网、人民网、解放军报、中国科学家博物馆、共青团中央、CCTV国家记忆、科技日报等)

策划:李景璇

文案:王韵 张硕

校对:盛宇