最美新时代革命军人丨何元智:筑梦苍穹的追“星”人!

■中国军网记者 李露

抗战胜利80周年阅兵现场,当“量子紫”兵种旗出现在视线里,天安门城楼西侧观礼台上的何元智按捺不住,举着相机的手抖动得更加明显,按快门的速率都提高了。她说,就是想记录下他们走来的每一步。

这不是她第一次受邀观礼,但这次意义格外不同——这是信息支援部队第一次在阅兵式上正式亮相。

在卫星通信领域深耕30多年,何元智先后获得国家科技进步奖、国家技术发明奖、军队科技进步奖,更是荣立一等功1次、二等功4次。现在的何元智既是型号总师,又是学科带头人,还是博士生导师,一人身兼数职。

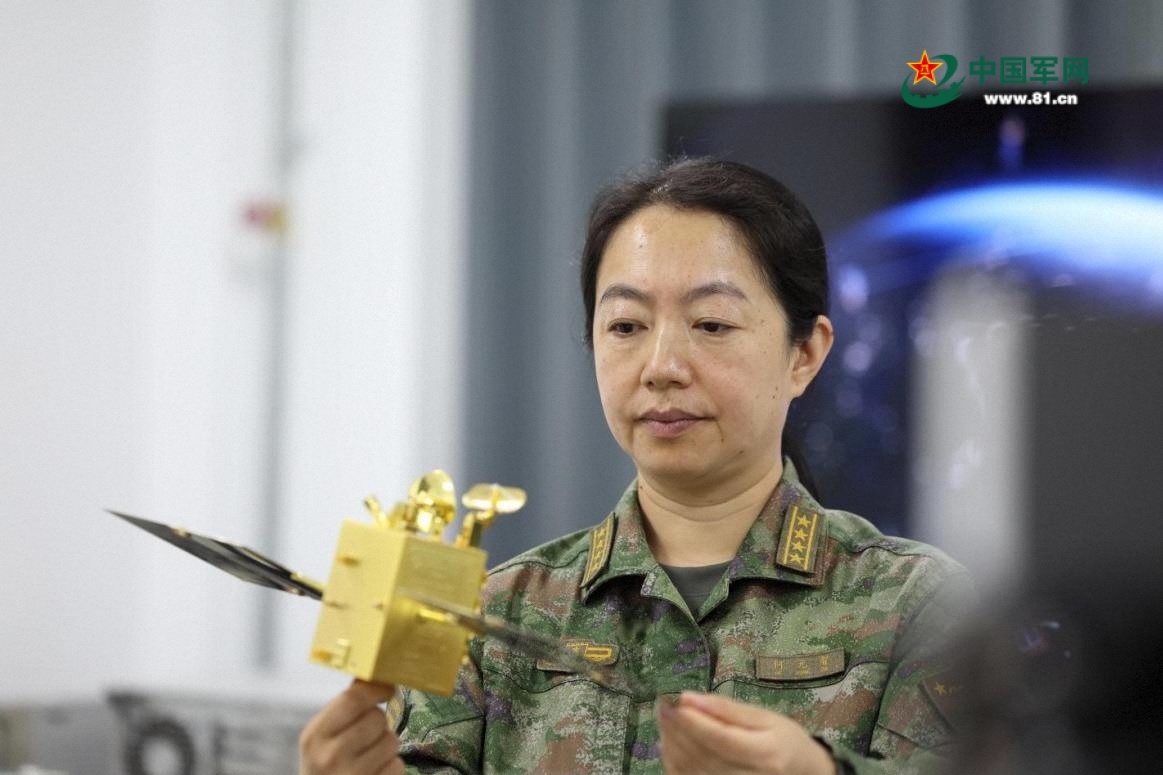

初次见面,她身着作训服迎面走来,干练,目光炯炯有神。她身边的同事说,近期何研究员多线开工,更忙了。

何元智思考通信卫星技术问题。(聂金波 摄)

“我就是个着忙体质”

何元智打小就有一个成为科学家的梦想。

上学后更是一路开挂,“我每一科都很棒,不分文理”,所以对于读大学,她有很多选择,直到看到那张海报。

90年代初,原解放军通信工程学院到四川自贡一中作招生宣传。海报上绘制的军校学员走方阵的画面,让何元智第一眼就被深深吸引,“太英姿飒爽了!”招生老师单独找到她沟通意向,“在军队,既可以搞科研,还能服务国防,意义重大”。她心中那团小火苗立时被点燃,不待多说,当即就填了志愿。

刚入学,何元智看什么都新奇、都好,但老师的一句话让她记到现在。当时老师指着卫星站的设备说:“同学们要好好学习,希望将来你们能做出国家自己的卫星通信系统。”差距就在眼前,何元智深受触动:“核心技术买不来,依赖引进靠不住,未来我要造出我们自己的卫星系统。”

她就是这样,做决定直接,行动也直接,十分“酷飒”,一如她办公室窗台上那盆生机勃勃的紫色蝴蝶兰,明亮且热烈。

由于可借鉴的资料不多,本硕博期间遇到难题,她就一一列出可能解决问题的路径,用最笨的办法依次去试、去论证——她坚信,只要时刻准备着,不断付出,就能找到实现目标的道路。

毕业后进入研究所,目之所及都是大型号、大系统,何元智就像升级到新程序,接收到新信号般,如饥似渴地找机会学习。只要有研讨会,她都主动申请做会务。连老领导看到她都会说:“你这个博士还来给我们当‘服务员’啊!”也就是在那段时间,她吸收了不少前沿观点、工作思路,对项目形成落实全过程有了自己的概念,并在27岁那年得以充分验证。

那是她主导的首个预研项目,也是主动请缨来的,见识过她实力的前辈很放心。虽然只是一个报告,她也做足了准备,一年内跑遍全国相关的企业、高校、研究所做调研,一边与团队研讨,一边向专家前辈请教,写了厚厚一本调研报告,确定了型号预研的整体框架。正是这次出色的表现,后期技术攻关再次交到她的手中,从此一个个项目“扑面而来”,“升级打怪”的科研创新之路正式开启。

自此,她的脚步一直没有停下。为了调试系统,她日夜连轴转做数据比对;为了确保装备极端环境下依然可靠,她在边远地区一待就是4个月……距离研究所不到100米,就是一条熙熙攘攘的街道,但何元智很少在那里出现。她的学生告诉我们,这些年,老师走出研究所,往往就两个目的:一个是参加会议研讨,一个是前往一线考察,4天跑3个地方是常有的事,长途奔袭更是“家常便饭”。

“我就是‘着忙体质’,干完一个活,下一个活就已经自动衔接上了,有时候甚至活搭着活,两头忙。”何元智说。即便这样,在共事多年的同事贾高工眼中,她也“很少慌乱,总有一种举重若轻的感觉”。

“看得见天空的地方,都能永不失联”

何元智有一件七分袖的黑色小西装,一提起,周围人瞬间了然,“就是那件啊,七八年了,需要正装的场合,必出现”。那是何元智去外地参加一个全国性学术会议,因为她自己带去的衣服“商务范”略显不足,同事拉着她在当地商场临时买的。同事王高工回忆,“还是我提醒的,她对这个没有概念”,她不擅长“打扮”,兴趣点也不在这。

对于这件高出镜率“正装”,她表示“不用再买,完全够用”。但对于信息装备,她一直在求新求变。

2008年汶川地震造成地面通信瘫痪,让何元智意识到发展自主卫星移动通信系统异常迫切。

历经数年,终于突破技术瓶颈,某型卫星通信系统研制成功,在抢险救灾、应急救援等关键领域构筑起一道可靠的信息“生命线”。

何元智(左二)与官兵交流装备使用情况。(吴腾飞 摄)

为适应部队转型发展,她和团队树牢“轻前端、重后端”的网信体系化保障理念,展开一场旷日持久的通信装备“瘦身革命”,高原海岛、戈壁密林、无人区……都留下他们的身影。

“这个专业不太容易很快出成果,”同事贾高工说,“搞一个型号大部分都得五年、十年甚至更长时间。不仅要有前瞻性眼光,还要能坐得住冷板凳。唯有这样才能打造出精品。”

何元智办公室的铁皮书柜中有一排笔记本,封皮有些褪色,上面都是她随手记下的设计思路。“白天想得多了,有时晚上就会梦到。”只要有一丝灵感,即便是深夜,她都会爬起来,迅速记下。为此,她的床头一直备有纸笔,多年下来已经积攒了几个纸箱。功夫不负有心人,部分思考历经打磨、推演已变成现实——

上千个“信息孤岛”巧妙串联,多款传统通信设备实现体积和重量的“双下降”,性能与效能“双提升”。驻守天涯海角,清晰口令也能通过通信设备响彻海天;跋涉雪域高原,也可即时看清屏幕数据,戴着手套触摸也能传达指令……

“离基层越近,越了解官兵所需;离战场越近,越清楚将来如何打赢。”何元智团队登上战车、深入战位,第一时间对接需求。一同参与的同事深有感触:“只有真正把后台做强大、做皮实,一线战友在前台操作才更加简洁,体验更好。”

“感恩这个最美的新时代”

谈到获评“最美新时代革命军人”称号,何元智坦言:“最近我一直在思考这个事情,这个荣誉究竟代表着什么。就是觉得肩上的担子更重了。这个奖确切说是最美新时代培养出来的革命军人,这不是给予我个人的,是给予所有奋斗的战友的荣誉。是时代赋予了我机会,党和军队给予了我广阔平台,可以让我心无旁骛地发挥自己的聪明才智干事业,义无反顾向前冲。”

何元智在办公室整理工作笔记。(聂金波 摄)

“用心把事情做到极致,才能做好。”对何元智来说,卫星通信是个浪漫的事业,“很幸运当初的选择,过程虽苦但很幸福。”对于未来,她希望有更多人加入,“与我们同行、与军队同行、与国家同行”。

深夜,陪伴她回家的还是那首被哼唱过无数遍的旋律——“在茫茫的人海里我是哪一个,在奔腾的浪花里我是哪一朵,在征服宇宙的大军里,那默默奉献的就是我……”

心有暖阳,无惧远方。