二、可憎之弊,使军队“人设崩塌”

军队有军队该有的样子,那就是“备战打仗的样子”,无事备战、有事打仗,这是天经地义。和平积弊带给军队的是从里到外的“非战化”,病态成为常态。主要症状有以下9种:

一是失魂症。马克思说,军队不生产谷物,却生产安全。沉醉于太平的军人们一边吃着“皇粮”,一边把打仗的初心和使命抛之脑后,魂不附体、行尸走肉。

自公元117年罗马皇帝哈德良宣称“继续扩展帝国的行动就此终止”,铸剑为犁的时代开始了。后来出土的大量证据表明,曾经纵横天下的罗马军团变得无所事事,军人们热衷于修酒窖、酿美酒,建剧院、造角斗场,进行各种消遣娱乐活动。当周边“蛮族”一波一波向罗马军团发起攻击时,这个欧洲奴隶社会灿烂文明的军事象征已变得羸弱不堪。

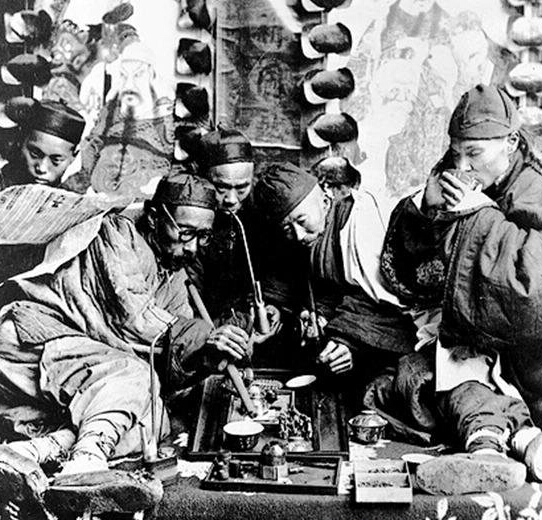

晚清八旗子弟生活糜烂。(资料图)

满清八旗子弟是不务正业的另一个“典范”,他们不再像祖辈那样以骑射征战为荣,而是以游手好闲、华衣美食相标榜,居家则弹筝击筑、饮酒作乐,出门则三五成群、提笼架鸟,甚或相聚赌博、吸食鸦片。大量官兵兼着“第二职业”,如替人帮工、租种田地等,这些经营活动与值班操演冲突时,常常雇人顶替或干脆缺席,当兵反倒成了“副业”。

使命感的缺失是最根本的缺失,价值观的扭曲是最要命的扭曲。那些遗忘了打仗天职的军队,精神支柱坍塌了,什么荒唐事都可能发生,最终无不沦为社会的寄生阶层。

二是麻痹症。当和平代替了战争,军人们紧绷的神经会松懈下来;这种状态越久,敌情观念和忧患意识就越来越淡化,总以为仗打不起来,练兵备战因而失去最直接的动力。

和平麻痹成为习惯性的思维取向和群体性的心理认知后,情况就变得非常糟糕,不仅看不见“黑天鹅”,对“灰犀牛”也视而不见。战争一来,幻想破灭,猝不及防。

这样的例子很多。二战前夕的波兰过了整整20年的安宁日子,期间虽与苏、德纷争不断,多次响起“狼来了”的警报,但屡屡通过外交手段解决,相互签订了和平条约,英法又给予所谓的安全保证。因此当面对德军入侵在即的大量情报,波军仍然心存侥幸,事先不进行战争动员,遭到突袭后来不及展开部署,仓促应战,一线500架飞机直接毁在机场,而后一个月就全军覆没、全境陷落。

“珍珠港事件”反映出美军参加二战前普遍存在的和平麻痹情绪。虽然1941年初,美驻日大使格鲁就报告东京有奇袭珍珠港的议论,华盛顿方面多次向部队发布告警信息,但夏威夷的海陆军指挥官还是在享受着他们的清福,没有引起警觉。事发当日7点02分,美军驻夏威夷雷达站发现100架以上飞机正从北面飞来,却被认定是从加州飞往菲律宾的B-17,准备降落夏威夷加油。这种错误实在低级,因为那批B-17已知只有12架,而且应从东面飞来而绝不可能从北面飞来。麻痹到了何等程度!

一般来说,从矛盾到危机再到战争的演化过程,总是制约因素与助推因素交互并存。假如战与和是一场赌博投注,那么思想麻痹的军人必定以继续自己当“和平兵”、做“和平官”的幻想,将“宝”押在战争的制约因素上。押对“宝”的时候也有,但不是每次都那么幸运。押错一次,满盘皆输。

17世纪英国思想家霍布斯描述的弱肉强食“丛林法则”失效、18世纪德国思想家康德提出的“永久和平时代”到来之前,有一条颠扑不破的规律:越是眼里没有敌人,敌人越可能找上门来;越是不准备战争,战争越可能降临头上。丧钟为谁而鸣?为头脑里警钟不鸣的人而鸣!

三是恐惧症。战争是英雄汉的舞台,和平是怯懦者的温床。驰骋疆场需要军人流血牺牲,刀枪入库也会使军人“流血”,即流失血性。有的军队曾经非常强悍,但随着和平到来、人员更迭,恐敌惧战的情绪滋长,最后发展到闻警则溃、望敌而逃的程度。

朱元璋和朱棣时期的明朝军队英勇善战,在统一全国、五征漠北、三扫“虏”庭、七下西洋等行动中立下赫赫战功,然而天下太平仅仅一代人的时间,这支军队就变得贪生怕死、懦弱无能。1449年,瓦剌3万余兵力犯明,辽东提督军务左都御史王翱正在组织部队训练,突然看到敌人杀来,士兵们丢盔弃甲四处溃散。瓦剌军“虏去官员军旗男妇一万三千二百八十余口,马六千余匹,牛羊二万余只,盔甲二千余副”。明英宗亲率50万大军亲征,一路上看到前面战死者尸横遍野,无不胆战心惊,夜间宿营常常被风雨声惊吓自扰。驻扎土木堡时,瓦剌铁骑冲杀而来,“大呼解甲投刀者不杀”,明军队形大乱,官兵争先逃跑,自相践踏,死伤惨重,明英宗被俘。实际上,瓦剌发动的是一场袭扰和掠夺战争,并没有夺取中原政权的实力和雄心,若人数众多的明军稍有斗志,便不至于酿成如此溃败。

晚清历次对外战争,几乎都在占有兵力优势的情况下失败,许多论著习惯使用“广大爱国官兵英勇奋战”的说法,把原因归结于武器装备落后和上层腐败无能。但冷酷的事实是,在奋勇抵抗中牺牲的将士仅是一小部分,多数官兵往往未战先逃、一打即溃甚至集体投降。甲午战后,日本军医一份检查清军伤口的报告写道:“从清兵的创口来看,射入口大抵在背后,自前面中弹者极少。”丁汝昌曾下令沉船,官兵“恐取怒日人”而不应,再令诸舰突围,官兵恐被击沉亦不奉命,为逼迫提督下令投降,“军士露刃挟汝昌,汝昌入舱仰药死”。只敢露刃向己,不敢露刃向敌,岂能不败。

如果战争胜负仅凭兵力兵器数质量决定,那么人类军事历史就会像加减法那般单调枯燥。正是人的勇气和智慧,主导着战争活剧的进程和走向,使之光彩夺目、可歌可泣。军队要有压倒一切敌人的气概,丧失了胆气血性,犹如卷刃之剑,挥之易折、斩而不断。军人的词典里最不该出现“怕”字。