“花篮的花儿香,听我来唱一唱……”

听着这首旋律欢快的老歌,我们仿佛回到了过去,回到了那个拿起锄头、喊着号子、垦荒种地的岁月……

这首传唱大江南北的《南泥湾》,不仅唱出了“陕北江南”的秀美风光,更吟诵着中国共产党人带领军民自力更生、艰苦奋斗的创业史诗。

1941年,八路军战士向南泥湾进军。吴印咸 摄

抗战进入相持阶段后,由于长期战争的消耗,日军的大规模“扫荡”,国民党顽固派的军事包围和经济封锁,加之连年的自然灾害和非生产人员的大量增加,陕甘宁边区出现了空前严重的物质困难。1939年2月,中共中央在延安召开生产动员大会,毛泽东号召同志们“自己动手,丰衣足食”。随后,轰轰烈烈的大生产运动在陕北的沟壑山川拉开了帷幕。

位于延安城东南方向约45公里处的南泥湾,是延安的南大门。由于连年战乱,土匪肆虐,人们纷纷逃离,使方圆百里的富庶之地变成了人烟稀少、树木繁茂的荒僻之所。

1941年春,在“一把锄头一支枪,生产自给保卫党中央”的口号声中,三五九旅战士们肩挎钢枪,手握镢头,硬是在一片林海荆棘中开出了一条通向南泥湾的路,由绥德进驻南泥湾。

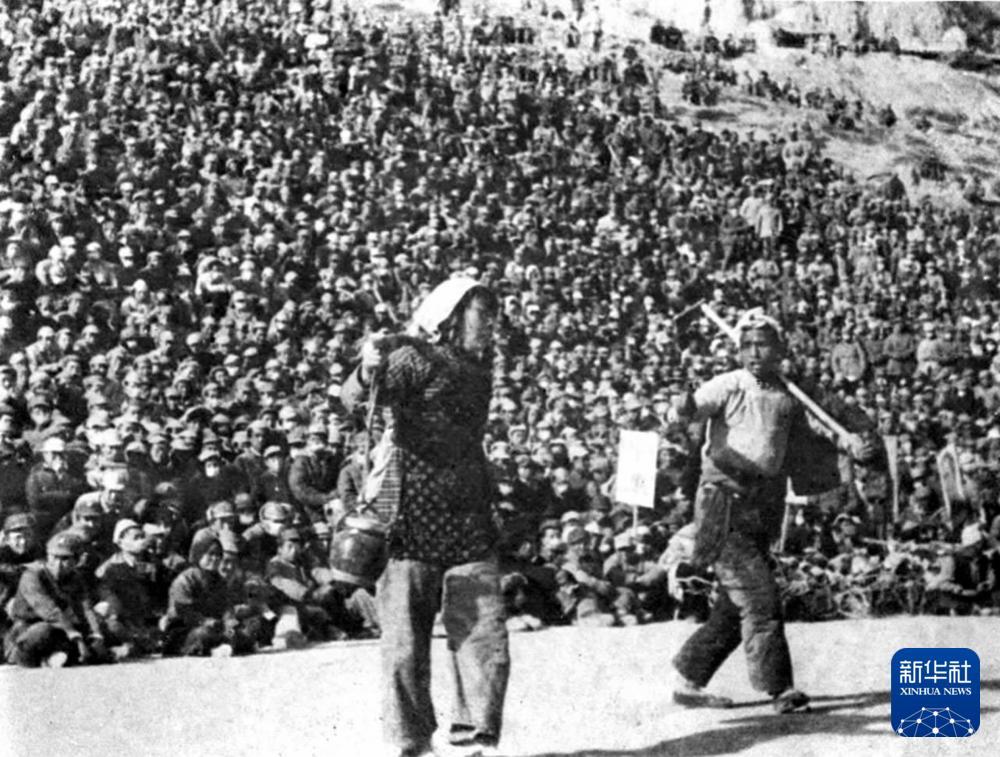

八路军战士在南泥湾开荒生产。新华社发

一到南泥湾,三五九旅就迅速掀起开荒生产热潮。战士们披荆斩棘,风餐露宿,以丝毫不亚于前线浴血奋战的精神,边生产边训练,开辟良田数十万亩,将昔日的“烂泥湾”变成了“到处是庄稼,遍地是牛羊”的“陕北的好江南”。

八路军战士在南泥湾开荒时的情景。吴印咸 摄

八路军战士坐在纺纱车前纺纱。新华社发

据统计,1941年,三五九旅的战士们开荒1.12万亩,产粮1200石,蔬菜实现完全自给。到1943年,开荒达到10万多亩,产粮12000石,实现了“不要政府一粒米,一寸布,一文钱”的奋斗目标,做到了粮食和经费的全部自给。也正是在这一年,一首由贺敬之作词、马可作曲的歌曲《南泥湾》一下子唱红了整个边区。

延安鲁迅文艺学院王大化、李波在广场为群众演出秧歌剧《兄妹开荒》。吴印咸 摄

拿起生产工具开荒种地、织布纺纱的不仅仅是八路军战士,还有抗大学员、知识分子、艺术家等等。南泥湾的实践不仅增强了夺取抗日战争胜利的物质力量,改善了人民生活,密切了军民关系,也为新中国未来的经济建设和军队建设积累了宝贵的经验。

在此形成的自力更生、艰苦奋斗的创业精神,以及革命英雄主义和革命乐观主义精神,激励着一代又一代人。

2023年6月26日拍摄的南泥湾国家湿地公园。新华社记者 张博文 摄

今天,行走在南泥湾,眼前是郁郁葱葱的森林,脚下是拓宽平整的柏油路,耳边是人们红火日子里的欢笑声。

在这片红色热土上,自力更生、艰苦奋斗的故事仍在续写。

2024年6月24日拍摄的南泥湾千亩稻田景观。新华社记者 李贺 摄

编辑:张铖、刘金海、方欣

图片:中国照片档案馆

设计:胡秋思