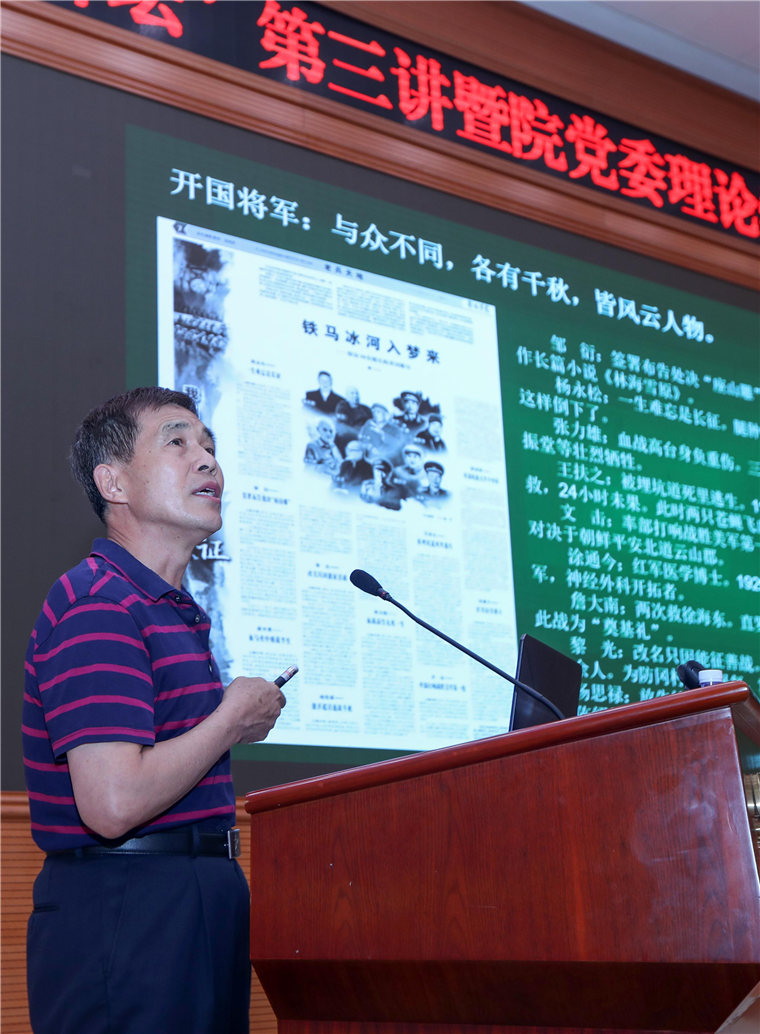

7月6日上午,军事科学院举行报告会。我围绕习近平总书记在“七一”重要讲话中强调的“弘扬光荣传统,赓续红色血脉”,以《百年征程与人生信仰》为题,汇报了拜访300余位开国将军和英模人物的人生感悟。革命先辈坚如磐石的政治信仰和崇高品格,引起与会人员的强烈共鸣。

习近平总书记在“七一”重要讲话中强调指出,“弘扬光荣传统,赓续红色血脉”。什么是光荣传统,什么是红色血脉?

“他们经历了长征、抗战、解放战争、抗美援朝,是新中国的创建者和见证者……他们矢志不渝的人生追求,九死一生的命运轨迹,苦难辉煌的坎坷经历,荣辱不惊的风范胸怀,已经成为一个标志、一个符号、一座丰碑,折射出中华民族一代精英的理想追求和精神高地。”这是我在解放军报社做过两次汇报宣讲后,他们做的一个短片中的内容。

到去年“八一”,1614位开国将帅,健在的仅剩10位。去年因为疫情,人们的交流受到极大的限制,即便如此,我还是想办法对他们逐一做了专访,解放军报刊登了一个整版。此后不久,又走了4位,仅剩6位,这个版也成为绝版。

作者介绍对10位开国将军的采访。

这么多年,我采访那么多的老前辈,我在想,怎么对待人生?怎么迈过人生中的沟沟坎坎?想来想去,就两个字:信仰。一个人没有信仰,行尸走肉;一个军队没有信仰,乌合之众;一个国家没有信仰,一盘散沙。

具体地说,五个关键词:忠诚、坚韧、敬业、豁达、感恩。

第一、忠诚,矢志不渝的追求。

在这里,我向大家介绍了苏鸿熙。两个字:传奇。第一,他是我国心外科的奠基者;第二,98岁才入党。

介绍拜访苏鸿熙夫妇的感悟。

苏鸿熙早年留学美国,学成后回国。美国把他当作一个重要的科学家,先是用优厚的待遇留他,后来给他制造障碍,甚至迫害他。苏鸿熙为什么98岁才入党?今年是中国共产党成立100周年,老人家的人生轨迹,就是我们党100年轨迹的一个缩影。

我们党这个成就的取得,非常的不容易,付出了很多艰辛、代价和牺牲,包括曾走了一些弯路。中国共产党所以生机勃勃,就在于能够自己修正错误。苏鸿熙留学的背景,和美国妻子的身份,使他入党受到影响,但他矢志不渝地在追求,终于在98岁实现了自己的愿望。

苏鸿熙夫妇年轻时的合影。

苏鸿熙98岁入党这件事很值得深思。以苏鸿熙的社会地位,学术地位,吃喝无忧,他为什么一直在追求入党?

我们听苏鸿熙先生怎么说:“在中国,没有共产党不行……虽然这一天来得太晚了,但了却了我一生的心愿;虽然很晚,但我始终在用共产党人的标准要求自己。”

我想,我们每个共产党员特别是党的高级干部,都能够像苏鸿熙一样,那么这个党将没有办不成的事。

第二、坚韧,面对困难和挫折的意志。

秦基伟在上甘岭战役一战成名,麾下英雄无数,黄继光、邱少云、张计发、柴云振、王清珍,等等。毛主席得知消息,特别高兴,召他汇报情况。

秦军长回到北京,来到中南海毛主席的书房。毛主席喜欢抽烟,随即拿出香烟递了一支给他。一个是开国领袖,一个是前线军长,情况太突然了。秦军长本能地立正,脱口而出:“报告主席,我不会抽烟。”他这样一说,毛主席就不再劝了。毛主席关切地询问了志愿军部队的情况,从干部战士的情绪,问到吃穿问题,一直谈了许久。

回到驻地,警卫员将茶水、香烟递上。秦军长说:“茶水照旧,香烟就罢了。”警卫员纳闷,秦军长说:“我在毛主席面前说‘不会抽烟’,从现在开始,我就不会抽烟了。”从此,秦军长果真戒烟了。这件事在15军的老同志中有口皆碑。这也启示我们,要做成一件事,必须有足够的决心和毅力。

第三、敬业,积极进取的人生和工作态度。

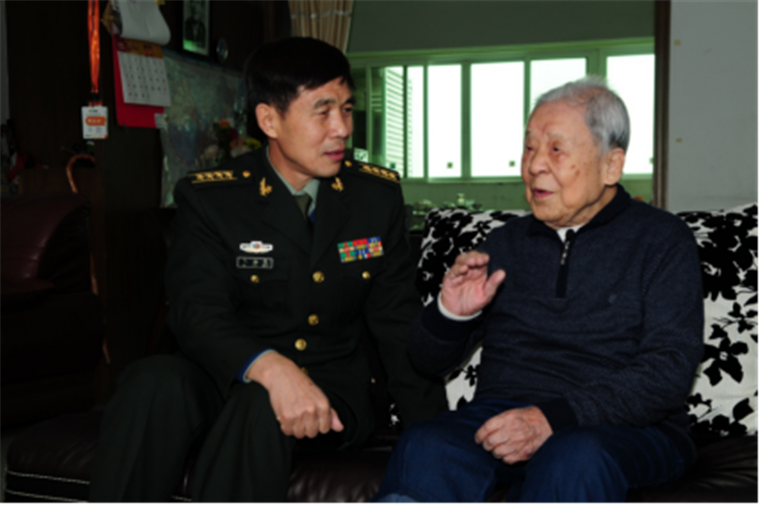

作者访魏国运将军。

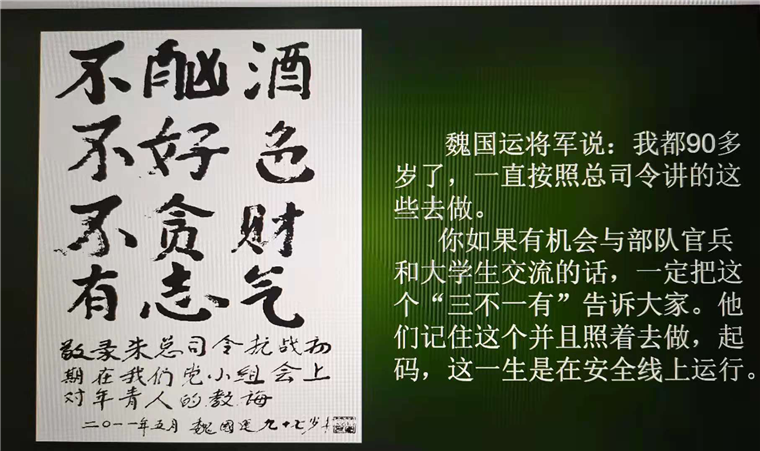

2011年5月3日,魏国运将军从医院刚出来,本来计划谈30分钟,结果聊了90分钟。老人做了两件很有意义的事。第一,参加平型关战役,作为八路军总部的参谋,为林彪师长搞到地图,侦察地形。第二,给朱德总司令当党小组长。那时出了一个新生事物,领导同志参加党小组生活,魏国运当党小组长,朱德总司令分到这个小组。

第一次开会,魏国运没敢叫总司令。朱德问:“你怎么不叫我?”魏国运说:“总司令您忙,您千头万绪。”朱德说:“是啊,我千头万绪,那是为了抗战。但党内我们是平等的,你得叫我啊!”魏国运说:“是!”

第二次开小组会还是不敢叫,魏国运觉得特别难。这时有人出主意:“咱们就说请总司令给我们讲做人的道理。”大家都说这是好主意。魏国运马上就去了:“总司令,我们下午开小组会,想请您给我们讲做人的道理。”

他们没有想到,总司令真是认认真真做了准备,给大家讲做人的道理。他开门见山,说自己是蔡锷旧军队过来的,经历的事比他们知道的都多。朱德说,人这一生要过得有意义,要过好三关:“不酗酒、不好色、不贪财。”总司令讲过三关,都是用身边的事,告诉大家有些事万万做不得。

过三关讲完了,还讲有志气。总司令说,人生最珍贵的莫过于时间,时光一晃就过去了。年轻人要有志气,不负时光。

谈论敬业,我的家乡有一群老党员、老干部、老军人,他们自发组成志愿小组,为抢救红色历史义务奔波,堪称敬业的模范。今年3月,他们带我沿着当年八路军东渡黄河足迹,寻访黄河沿岸的父老乡亲,走访见证者、研究部门和专家。在此基础上,我采写了《当年万马鸣秋风》,在解放军报等媒体重头推出后,引起强烈关注。

从5月6日开始,万荣县组织所有部委局办和乡镇,用三天时间分批重走东渡路。我应约参加了第一天的活动,介绍采访的所思所想。我说:我们脚下的庙前渡口,84年前发生了一件划时代的事情,八路军东渡黄河,从这里上岸,开赴抗日前线。此后,才有了平型关大捷,奇袭阳明堡,血战雁门关,才有了敌后抗日根据地和抗战的全新局面。中华人民共和国开国将帅,除留在延安和江南的,大都是从这里走向抗日战场的……

这件事情的意义,第一,用事实向世人昭示:八路军奋勇抗战。曾有人说八路军不抗战。不抗战东渡北上干什么?第二,说明我们党统战政策英明,我们党和阎锡山谈判十分成功,才在山西有了发展的基础。第三,八路军东渡黄河北上,在万荣境内40多天,不扰民,说话和气,至今在当地百姓中传为佳话。这启示我们,任何时候都不要忘了人民群众这个根。

我和家乡的年轻人交谈,他们对当年八路军东渡黄河北上抗战大多不清楚。那么在全中国,有多少人知道这段历史呢?

第四、豁达,荣辱不惊的胸怀。

钟英,广东梅县人,1914年8月5日生。从小在教会学校读书。1934年考入湘雅医学院,是我国解剖学的鼻祖,翻译神经解剖学和人体解剖学方面文章800万字。他的人生路也很坎坷,曾被停止工作和科研10年。他淡淡地说那都是过去的事了。

作者采访钟英教授。

钟英兴趣广泛,喜欢游泳、爬山和球类运动,在电脑上用英文和全世界的朋友互动交流。我向他请教长寿秘诀。他笑着说:“不喝酒,不抽烟,不喝茶,爱运动。”他给我留言:救死扶伤。这是他的人生信仰。

我与百岁铁道专家蔡报瑗相识于2016年6月29日。

蔡报瑗,江西九江人。少年时代酷爱读书,受孙中山《建国方略》里提出“要实现中华民族的复兴,就要修10万英里铁路”的影响,考入上海交大。后来到美国留学,学的也是铁路,学成回国后,一直干铁路。西南解放后成为一名铁道兵,为修筑成昆铁路、西南铁路立下殊功。

2016年6月30日,蔡报瑗接受作者采访。

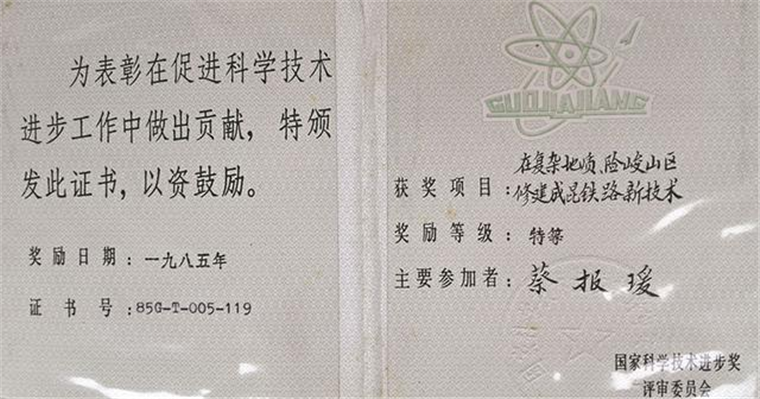

采访快结束的时候,我问他立过功吗?他说,没有。我说,您戎马一生,难道一次都没有吗?他说,没有。我说您好好想想。他说,我有个小本本。我说,您拿来我们看看。

蔡报瑗回到房间里,拿出一个小本本。一看封面,我特别惊讶。再看里面的内容:国家科学技术进步特等奖。

我的心情特别激动。这样一个功勋卓著的科学家,为人低调,以致干休所的同志对他的过去都不了解。我说:“您荣获这样高规格的奖励,干休所好多人都不了解,您怎么不说?”老人十分平静地说,“这有什么好炫耀的?工人农民的劳动同样伟大,他们得到了什么?”

回到北京,我怀着崇敬的心情采写了《百岁铁路专家的传奇人生》,介绍了蔡报瑗对共和国铁路事业的重要贡献。

老人家对待名利的淡定,牢牢刻在我的脑海。

第五、感恩,知恩图报的良知。

2008年12月26日,我到新疆乔尔玛,见到守墓老兵陈俊贵。

40多年前,陈俊贵和他的班长郑林书、副班长陈文鑫、还有一位老兵罗强,四人外出执行任务,修战备公路,突遇暴雪,陷入绝境。在最危难的关头,班长将救命的馒头给了新兵陈俊贵。后来,班长走了,罗强走了,陈文鑫活了下来,高度残疾,生活非常凄凉。

老陈康复后回到东北,坐卧不宁,寝食不安。家里和周围的人劝他,你再上去守你们班长一段时间,心里面能好一些。老陈重上天山,为救命恩人守墓。一年、两年、三年,在那里结婚生子。等我去的时候,已经24年。就是这么一件事。

回来后,我采写了《天山深处的守望》,空前反响。千千万万的人们,除了感动还是感动,除了泪水还是泪水。当日,凤凰卫视、上海东方卫视找这个老兵。所有主流媒体蜂拥而上,搞了长时间的跟踪报道,一直到当年11月25日,陈俊贵被请到人民大会堂作报告,受到中央领导亲切接见。

2013年9月,一位领导打电话:“卜记者,老陈当选第四届全国道德模范了。”我打开电脑一看,和习主席握手的就是老兵陈俊贵。2014年2月,一位领导打电话:“老陈被评为感动中国人物。”

“一百年来,中国共产党弘扬伟大建党精神,在长期奋斗中构建起中国共产党人的精神谱系,锤炼出鲜明的政治品格。历史川流不息,精神代代相传。我们要继续弘扬光荣传统、赓续红色血脉,永远把伟大建党精神继承下去、发扬光大!”

我们牢记习总书记的嘱托,把伟大建党精神继承下去,在各自岗位上履职尽责,书写辉煌,就能不负人民,无愧时代,无愧人生。