理想信念:

理想是青春的太阳,穿越历史,照耀现实,辉煌未来

建军96周年期间,舞剧《花木兰》在北京上演:当以急促的小提琴声响起,战争来临就在眼前,你不可能不紧张不害怕;悠扬的湖北小调传来,舞台上是美满家园的幸福感……当二胡碰上小提琴、古筝交会双簧管、舞剧搭配交响乐,音乐的完美融合,不仅让观众感受到历史人物的魅力,也向世界讲好中华传统故事,传递中国好声音。当女性们身临其境的时候,都会心有黄花遍地香的气势。

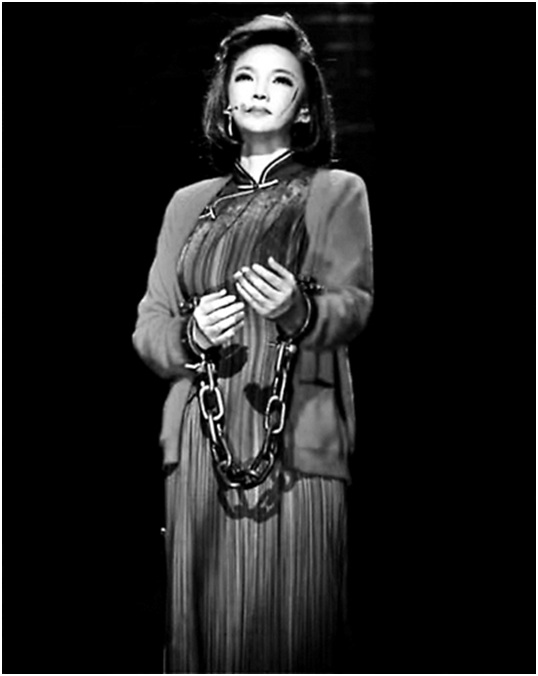

纵观这几年推出表现女性题材的剧目,无不闪烁着理想之信念,如太阳光芒万丈。现代楚剧《向警予》以现实主义与浪漫主义的艺术手法,展现了向警予在严酷的革命斗争中,寻求真理、致力妇女解放的人生历程,歌颂了她追求理想、忠于信仰、捍卫民众利益至死不渝的革命精神和高尚品格。

向警予是中国共产党最早的女党员之一,中国妇女运动先驱,被誉为“模范妇女领袖”,“为花季少女解开裹脚布,为广大妇女争取参政权,为底层婚妓寻求独立人格”。毛泽东称赞她为妇女解放、为劳苦大众解放、为共产主义事业奋斗了一生。1928年3月20日,由于叛徒的出卖,向警予不幸被捕。敌人对她实施了严刑逼供,但她始终坚贞不屈,严守党的秘密,保持共产党员的忠诚。“为劳苦大众而死,虽死犹生。”是向警予留在这世上最后的话。忠诚与信仰让她如此美丽。

《江姐》演绎的是一个家喻户晓的人物,女高音歌唱家王莉,作为第五代“江姐”的传承人,曾在民族歌剧《江姐》中饰演江竹筠,后又出演音乐剧版《江姐》,用空灵纯净的演唱方式,塑造了一个有坚定信仰也有人情味的江姐。

当江竹筠面对丈夫被害、孩子尚幼的残酷现实时,谢绝组织的照顾安排,克服自己对孩子的思念,战胜自己情感的悲伤,毅然决然地留在武装起义的第一线担任联络工作,不幸被叛徒出卖,她坚贞不屈,被国民党军统特务杀害于渣滓洞监狱,为共产主义理想献出了年仅29岁的生命,留下了“活人可以在活人的心中死去、死人可以在活人心中永存”的豪言壮语,表现出了一个共产党员的高尚情操,体现了她对信仰的坚守,对共产主义的坚信,对党的事业的执着追求,对国家和人民群众利益的勇敢捍卫。

《向警予》《江姐》等优秀作品展现了革命年代,以鲜血浇灌理想,用生命捍卫信仰的一代女性,她们虽为女儿身,却用自己的实际行动展现了巾帼不让须眉的豪迈气魄,她们为了理想,为了真理,在烈火与热血中,她们像“夸父逐日”直至死去,她们的躯体倒下了,她们的人生价值却获得了最充分的展现。

理想是青春的太阳,她不仅照亮现在,更重要的是她总是呼唤着生命中潜在的力量,把青春的无数希望都聚变成热能,温暖青春的整个旅程。

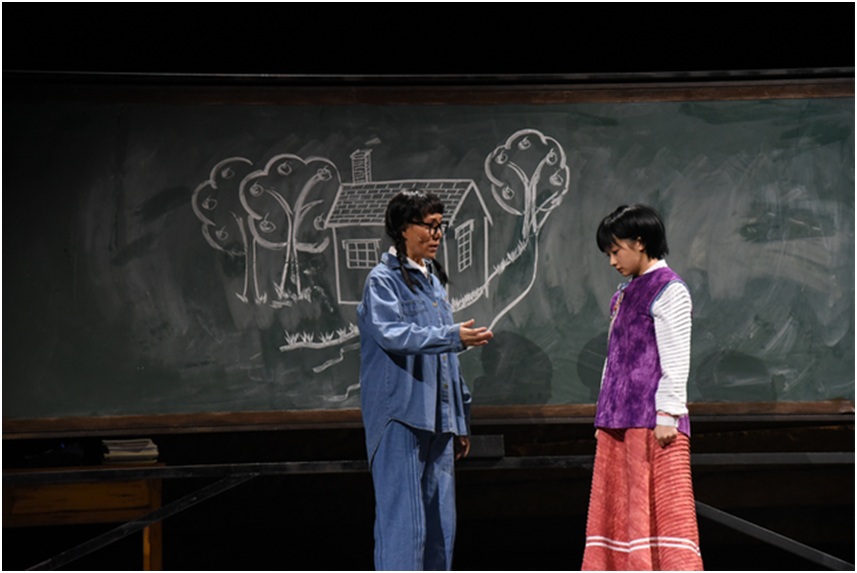

根据“七一勋章”获得者、云南华坪女子高级中学校长张桂梅事迹创作的话剧《桂梅老师》,是一台感动人心的大戏,主演李红梅以“真”塑人,还原张桂梅老师一个普通的人,在朴实无华中见真情、见人性、见境界。

张桂梅平生以江姐为偶像,每天上午课间,歌剧《江姐》的经典选段《红梅赞》都会在校园里准时响起,这是张桂梅最爱的歌曲。学生们齐声高唱,她偶尔也会哼上几句。“红岩上红梅开,千里冰霜脚下踩,三九严寒何所惧,一片丹心向阳开。”

《桂梅老师》通过对张桂梅的深度解读,展现了乡村教师的奉献和价值,讴歌了共产党人的精神和信仰。张桂梅虽然个人命运坎坷,但她无论身心如何困苦、处境如何艰难,都始终坚定理想信念,坚守初心信仰,饱含着对党、对人民、对贫困山区的无限深情,坚守山区教育40年。

熟悉张桂梅的人都知道,任何人都不可以在她面前说党和政府的不好、说共产党的不是。她反复说:“你们可以说某个干部不行,但绝不可以说共产党不好。如果没有共产党,哪儿有今天的幸福生活。”这样一句话,她讲了22年,不知讲了多少遍,她说还要继续讲下去。张桂梅让华坪女子高中的师生们远方有灯、脚下有路、眼里有光,让理想信念迸发出改天换地的强大力量,为山区女孩追梦人生铺起了一条光明大道。

家国情怀:

并非一定要一个“平天下”的大志,完全可以只是一份愿意付出的坚守

《花木兰》由人气舞者郝若琦、夏天领衔主演,此剧曾荣获第十一届中国舞蹈“荷花奖”舞剧最高奖项。该剧以“孝”“忠”“爱”为主线,讲述了北魏时期,一位美丽的少女走向巾帼英雄的旅程,从女扮男装、替父从军、完成使命、追求爱情到回归和平与自由,打造出一条“自我发现”与“自我认同”的故事线,融入现代舞台科技元素,重塑一代巾帼英雄史诗。

《向警予》由楚剧领军人物、“文华奖”“梅花奖”获得者夏青玲饰演主角,全剧浓墨重彩描写向警予人生最后十余年时光,尤其是通过“姐妹情”“夫妻情”“母子情”等情节,细腻、真实地展现革命先烈作为普通人的一面,歌颂了向警予崇高的家国情怀,以此引发人们对人生价值和生命内涵的深深思索,打动了无数普通观众和业界专家。

《江姐》给我们演绎了一个有情有义的女子形象:她,爱她的儿子,爱她的丈夫,她渴望有一个温馨、安定的小家庭。她在给家人写的书信中表达了对丈夫的思念:“活人可以在活人的心中死去,死人可以在活人的心中永存”,表达了对儿子的怜爱:“孩子们决不要娇养,粗服淡饭足矣。”

但江姐也热爱为之奋斗的新中国,她无怨无悔地为自己追求的事业抛弃个人的一切,以极大的精神力量去战胜内心里的那种情感的眷念和痛苦,勇敢地面对死亡而“面不改色心不跳,就像回家一样”!

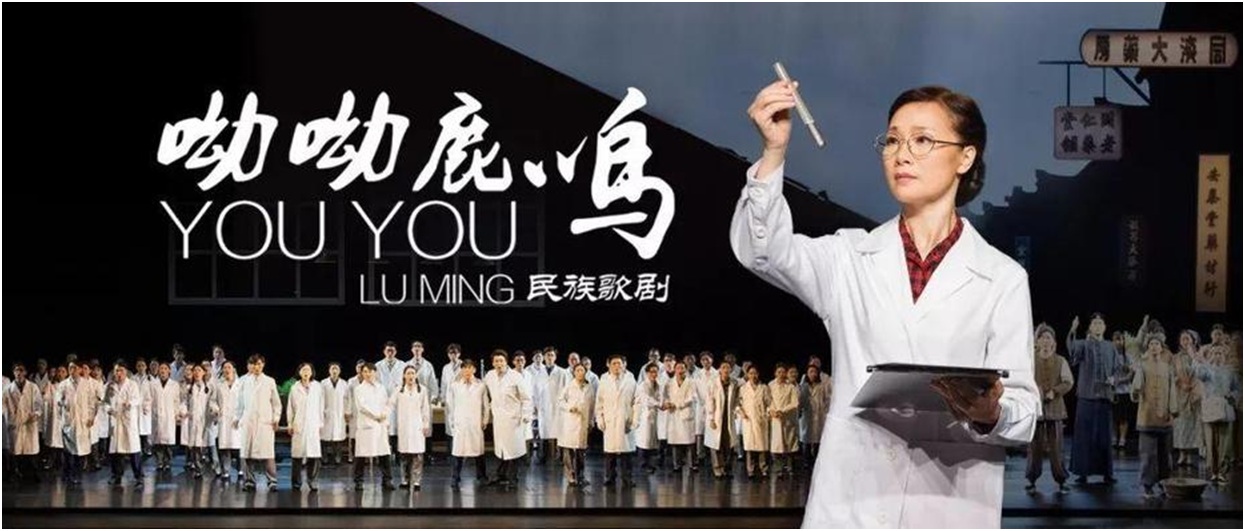

由青年歌唱家吕薇主演的民族歌剧《呦呦鹿鸣》,以中国科学家屠呦呦为题材,以清淡如菊的表演,讲述青蒿素发现背后的坎坷故事。为了演好这个角色,吕薇认真阅读了《屠呦呦传》《理想治愈世界》两本书,悉心揣摩人物,也被屠呦呦朴实无华、无私奉献的家国情怀所打动。经过无数次的打磨和调整,终于将一台上乘之作展现给观众,清新自然,完全不矫情,没有生死的煽情场面,有如一股清流。

梅花香自苦寒来,青蒿素从磨砺出。就是屠呦呦精神!屠呦呦说:当你愿意交付包括生命在内的一切时,真理之门才会向你开启。

青蒿,一种山野湖泊间最不起眼的野草,为什么会含有可以救数亿人的青蒿素?无数专家研究发现,因为青蒿生存环境恶劣,不仅时时受到虫咬兽嚼,更有旱、涝、盐、寒等极端条件的考验,于是青蒿在体内产生了大量的青蒿素,来抵御外界的伤害,环境条件越严酷的地区,生长在“半是骄阳半是雨,风刀雪剑严相逼”中的青蒿,青蒿素含量也就越高。其实,屠呦呦就是一棵青蒿。

《呦呦鹿鸣》还原了一个淡然却绝不无情的科学家。她也对骨肉亲情有深情眷恋,只是在与时间竞速的科研中,她选择把小家融于大家。而观众能在平视的视角里,以常情度量出功勋人物的非凡。当她的心之所系全都与“治好病、救人命”休戚相关,悲天悯人的医者大爱,不言自明。

为了承担抗疟药研究的重任,她不得不承受与两个女儿骨肉分离之痛;为清楚地了解青蒿素的毒副作用,她冒着生命危险主动以身试药,更不用说那些在实验室里度过的通宵达旦的时光。

这分执着坚守,值得我们永远景仰,也永远珍藏!

张桂梅说:“有人问我,为什么做这些?其中有我对这片土地的感恩和感情,更多的,则是一名共产党员的初心和使命。”“你们可以说某个干部不行,但绝不可以说共产党不好。如果没有共产党,哪儿有今天的幸福生活。”40多年来,她始终牢记党的宗旨,秉持为民情怀,保持着铸魂育人的定力、淡泊名利的坚守,用爱心培育爱、激发爱、传播爱,用实际行动践行着“只要我还有一口气,就要站在讲台上”的诺言。虽然个人命运坎坷,但她无论身心如何困苦、处境如何艰难,都始终坚定理想信念,坚守初心信仰,饱含着对党、对人民、对贫困山区的无限深情,感党恩、听党话、跟党走。

新时代的家国情怀,并非一定是要一个“平天下”的大志,把小我融入大业,把奉献当作幸福,活出不平凡的人生,努力成为历史星空中闪亮的明星。《桂梅老师》避免了极易蹈入的同质化、雷同化,奉献了一个可感可触、可亲可学的平民英模。

职业操守:

不论时代如何变迁,始终与善良、大爱、正能量同行

今天,虽然少了生死抉择,但考验依旧存在。人间万象,无非文明与野蛮、是非与成败;芸芸众生,无非伟大与渺小、善恶与贤愚。和平年代,成就大业,从众生中脱颖而出成为了不起的人,就是要与文明同行,与善良、大爱、正能量同行,而且长期坚持、终身坚持。

“铠甲寒,战缨红,长发如旗傲天穹,凛冽山河中;天圆梦,地圆心,镜圆不映粉黛妆,巾帼真英雄。”《花木兰》传递的力量是,两军的激烈对阵,硝烟弥漫的沙场不在远方,随时在当下。为国家征战的战士们是最有力量的,那是大爱的光,更是国家的光。

《桂梅老师》让真爱没有边界,让爱良性循环,在人群当中春风化雨般传递。张桂梅一路走来,得到了很多人的帮助,收到了如山的爱,通过努力让这份爱良性地循环下去,让更多的人的爱汇聚起来,让大爱无疆更无际。

张桂梅在“七一勋章”颁授仪式上说:“只要还有一口气,我就要站在讲台上,倾尽全力、奉献所有,九死亦无悔。”少年丧母、青年丧父、中年丧夫,不幸总是缠绕着张桂梅。饱含情系群众、一心为民的真挚情怀,她并没有“躲进小楼成一统”,仅仅管好自己的“一亩三分地”,而是始终将自己定位为“我是党派来的服务员”。

张桂梅是校长,是老师,也是母亲;不仅管学习,还要管生活、管心理。她把“家”安在学生宿舍,每天5点多起床,拿着小喇叭催促学生起床、吃饭、做操,陪伴学生晨读、上课、自习。她的床旁边还有一张床,留给需要特别照顾的孩子。胸怀最真挚的母爱,她是严厉的老师,也是和困难学生抱头痛哭的温暖妈妈。2001年3月起,张桂梅一边在华坪县民族中学当老师,一边兼任华坪县儿童福利院的院长,给孩子洗衣洗澡、收拾大小便、买玩具,把孤儿院变为儿童乐园。熟悉张桂梅的人说,她把“鞠躬尽瘁”做到了极致。凭着对教育事业的痴心和执着,张桂梅坚韧纯粹、甘当人梯,用爱心和智慧点亮万千乡村女孩的人生梦想。《桂梅老师》审美化、艺术化地诠释了张桂梅的精神世界,塑造了以仁爱之心传师道之美,以自强不息培根铸魂。

为什么观众看到《桂梅老师》会感动?为什么听了张桂梅的故事会热泪涟涟?因为心里有爱,很多人都有……无论世界如何变幻,崇高永远给人力量,大爱永恒。

屠呦呦从斯德哥尔摩返回后,将她获得的大部分诺贝尔奖奖金捐献出来,其中100万元捐给了母校北大,100万元捐给中国中医科学院,余下的近100万元则计划全部用于中医药的科研和学术活动。

屠呦呦因为旅途劳顿,生了两场重病,然而,躺在病床上的她却依然念念不忘青蒿素。在病体初愈后,就推掉了外界的一切邀请和社会活动,她再次成为当年那个坐在实验室里的“摇瓶子姑娘”,潜心研究起青蒿素的新功能来。

一株济世草,一颗报国心。屠呦呦守一生如青蒿叶一样宁静淡然、如青蒿茎一样正直坚毅,在中医药瀚海艰辛中求取宝藏,一生追逐科学和真理永远不老。晚年即便备受病痛困扰,依然心怀济世之志;让我们看到一位终身追求真理的科学家所怀的人间大爱。

虽说是耳熟能详的故事,听来却依然热泪盈眶。时代之沃土开出的烽火玫瑰,遍地花香!《花木兰》《向警予》《江姐》《呦呦鹿鸣》《桂梅老师》等经典必将载入我国文艺繁荣的辉煌史册,几位女性主人公创造的精神必将浩荡奔涌,演绎她们的演员也将随着新时代绽放璀璨的光华。

作家王毅与《向警予》和《呦呦鹿鸣》扮演者夏青玲和吕薇合影。